Ciencia y Sociedad, Vol. 50, No. 2, diciembre, 2025 • ISSN (impreso): 0378-7680 • ISSN (en línea): 2613-8751

LOS ANIMALES Y DERIVADOS DE CONSUMO INTRODUCIDOS EN LA ISLA DE JAMAICA EN EL PROCESO DE OCUPACIóN HISPANA, 1493-1536

Animals and derivatives for consumption introduced to the island of Jamaica during the Spanish occupation, 1493-1536

DOI: https://doi.org/10.22206/ciso.2025.v50i2.3533

Enrique Gómez Velázquez

Programa de Posgrado de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

https://orcid.org/0000-0002-7612-1330

enrique.gomez.vqz@gmail.com

Recibido: 15/5/2025 • Aprobado: 16/6/2025

Cómo citar: Gómez Velázquez, E. (2025). Los animales y derivados de consumo introducidos en la isla de Jamaica en el proceso de ocupación hispana, 1493-1536. Ciencia y Sociedad, 50(2), 73-90. https://doi.org/10.22206/ciso.2025.v50i2.3533

Resumen

A poco del hallazgo de las islas caribeñas por Cristóbal Colón, el hispano se enfrentó a una realidad completamente desconocida. Según las anotaciones del Diario de abordo, todo era diferente a lo previamente conocido: climas contrastantes, una flora inexplorada y especies ajenas a la vida cotidiana europea. En relación con la colonización de isla de Jamaica, los animales que fueron transportados a partir de 1493, contribuyeron con el desarrollo de un sistema alimentario inicialmente marcado por la necesidad de supervivencia y, posteriormente, por la cotidianidad, situación que se replicaría en todo el Caribe. En estas circunstancias, fue crucial la fundación de las villas desde donde se inició el proceso de adaptación, reproducción y posteriormente el aprovechamiento de la fauna en la isla de Jamaica, funcionando en algunos casos como punto de establecimiento de granjas ganaderas, con el objetivo de consolidar las bases de ocupación y de una economía autosuficiente. Precisamente, el objetivo de este documento es destacar las utilidades y aportaciones que surgieron a partir de la península ibérica, La Gomera y Gran Canaria, desde octubre de 1493, respecto a los animales que fueron incluidos en la travesía, siendo la génesis de la colonización de las Antillas Mayores. La investigación presenta un enfoque que combina el análisis de las fuentes históricas con las referencias arqueológicas, con la finalidad de identificar los animales vivos y sus derivados de consumo, que formaron parte del proceso colonizador en la isla de Jamaica, así como localizar las posibles granjas ganaderas que se establecieron, con el objetivo de identificar los núcleos de producción que sustentaron estos procesos de expansión. Para ello, conocer el papel de la fauna y sus productos en las dinámicas de colonización, con énfasis en su influencia en la alimentación, la adaptación ecológica y la economía colonial, es crucial.

Palabras clave: Caribe, colonización, Jamaica, fauna, derivados de consumo.

Abstract

Shortly after Christopher Columbus discovered the Caribbean islands, he faced a completely unfamiliar reality. According to the logbook entries, everything was different from what had been previously known: contrasting climates, unexplored flora, and species alien to European everyday life. In connection with the colonization of Jamaica, the animals transported beginning in 1493 contributed to the development of a food system initially marked by the need for survival and, later, by everyday life, a situation that would be replicated throughout the Caribbean. Under these circumstances, the founding of villages was crucial, from which the process of adaptation, reproduction, and later exploitation of the fauna on the island of Jamaica began. In some cases, these villages served as points for establishing livestock farms, with the aim of consolidating the foundations for occupation and a self-sufficient economy. Specifically, the objective of this document is to highlight the usefulness and contributions that emerged from the Iberian Peninsula, La Gomera, and Gran Canaria, beginning in October 1493, regarding the animals included in the voyage, which constituted the genesis of the colonization of the Greater Antilles. This research presents an approach that combines the analysis of historical sources with archaeological references, with the aim of identifying live animals and their derivatives that were part of the colonization process on the island of Jamaica. This approach also seeks to locate potential livestock farms that were established, with the goal of identifying the production centers that supported these expansion processes. To this end, understanding the role of fauna and its products in the dynamics of colonization, with an emphasis on their influence on nutrition, ecological adaptation, and the colonial economy, is crucial.

Keywords: Caribbean, colonization, Jamaica, fauna, consumer derivatives.

Introducción

Los animales europeos introducidos en el marco de la colonización de la isla de Jamaica, fueron fundamentales si consideramos el proceso de expansión transcontinental hispano a partir del siglo XV, el Caribe funcionó como un enclave estratégico, siendo un espacio de conexión entre los espacios insulares y continentales americanos con Europa, desempeñando un papel trascendental en el movimiento y flujo de animales vivos y sus derivados, en los procesos de ocupación y conquista. Los animales fueron pertrechados desde la península ibérica o desde el archipiélago canario, particularmente, desde la isla de La Gomera y Las Canarias1, donde las armadas hacían escala en su travesía hacia América (León, 2024, p. 9). Inicialmente, la isla La Española, actualmente Haití y República Dominicana, fue el principal y único punto de destino donde se introdujo la fauna europea y canaria, junto con los productos derivados de la misma, dado que La Española fue el primer espacio de reconocimiento y conquista castellana (Gómez, 2022, p.71). No obstante, la expansión en toda la región que comprende las Antillas Mayores, fue el objetivo primordial para la causa hispana, abriendo la posibilidad de ocupar otras ínsulas, como Puerto Rico, Jamaica y finalmente Cuba.

En estas circunstancias, fue crucial la fundación de las villas desde donde se inició el proceso de adaptación, reproducción y posteriormente el aprovechamiento de la fauna, como sucedió en la isla de Jamaica, funcionando en algunos casos como punto de establecimiento de granjas ganaderas, con el objetivo de consolidar las bases de ocupación y de una economía autosuficiente. A partir de ese momento, las políticas comerciales implementadas en Jamaica impulsaron el traslado de diversos elementos esenciales para la vida cotidiana, incluidos animales vivos y sus derivados, provenientes tanto de La Española como de la península ibérica, un proceso que se aceleró a partir de 1515, año de la ocupación definitiva de la isla jamaiquina. Desde el inicio de la colonización del Caribe insular, con ello Jamaica, los animales que fueron transportados a partir de 1493, contribuyeron con el desarrollo de un sistema alimentario inicialmente marcado por la necesidad de supervivencia y, posteriormente, por la cotidianidad. Además de una interacción que implicó fallas, mezclas y choques de los ecosistemas primordiales de los dos más importantes conjuntos geográficos del contexto: Europa, Asia y África y, el Nuevo Mundo, que generó la interacción entre humanidad y medio ambiente, que consistió en adaptarse al medio de un mundo al otro o ajustarlo activamente a ellos (Crosby, 2013, pp. 22-23).

En función de estructurar lo anterior, la revisión de textos tempranos, los estudios críticos referentes a la ocupación hispana en el Caribe insular y el traslado de los primeros animales, así como los aportes desde la arqueología, han permitido consolidar una propuesta que refiere sobre la importancia y las características de los primeros asentamientos en la isla de Jamaica a nivel micro y macro espacial, así como comprender la relación del hombre con la fauna introducida por los hispanos, lo que permitió establecer una red de abastecimiento efectiva para la alimentación y actividades cotidianas de los colonizadores y en las posteriores expediciones.

En este sentido, la revisión de las fuentes se divide en dos, como primer grupo documental, fue necesario consultar de forma detallada la cronística temprana, que en muchas ocasiones incluye referencias de los animales embarcados, así como los productos y subproductos de origen animal. Para dicho propósito, es fundamental la Historia de las Indias (1527-1561), de fray Bartolomé de Las Casas, ya que deja evidencia de las primeras relaciones de intercambio de bienes, en las primeras etapas del contacto y del establecimiento de los primeros pobladores de las islas del Caribe, implicando diversas referencias sobre los animales trasladados al Caribe insular. Del mismo autor, la Apologética Historia Sumaria (1552), es importante en los primeros capítulos, ya que incluye descripciones de diversas villas y regiones caribeñas y, en algunos casos, incluye comentarios sobre los hatos ganaderos, que resultan de gran valor para dimensionar la temática en cuestión. En la misma línea, se encuentra la Historia del Almirante (1537-1539), de Hernando Colón, obra que relata diversos sucesos relacionados con su padre, Cristóbal Colón, e intercalan algunas notas de interés sobre los bienes de consumo y animales vivos. Las referencias se complementan con diversas menciones contenidas en las Décadas del Nuevo Mundo de Pedro Mártir de Anglería, cuyo tercer capítulo aborda el proceso exploratorio, así como el traslado de especies animales al Nuevo Mundo. Son importantes las cédulas reales, instrucciones, relaciones de viajes, en donde destacan las compilaciones documentales de Juan Pérez de Tudela, Colección Documental del Descubrimiento (1470-1506), que contienen en sus tres tomos, referencias significativas sobre los animales vivos y sus derivados que formaron parte de las travesías por las islas del Caribe. Finalmente, se destacan las compilaciones documentales de Juan Gil y Consuelo Varela, Cartas de particulares a Colón y relaciones coetáneas (1984), que incluyen fragmentos de textos y correspondencia particular, de los que se rescatan datos importantes para el propósito de esta investigación. Precisamente una de las problemáticas que presentan las fuentes históricas tempranas estudiadas, es que no todas dejan aportes cuantitativos respecto a los animales pertrechados, en general, solo referencias de aquellas especies que fueron trasladadas. Así mismo, no definen con exactitud las ubicaciones de los primeros puntos de crianza ganadera, solo algunas referencias que nos permiten dediucir su localización. Respecto a los derivados de consumo, las fuentes no son del todo explicitas, sin embargo, realizando un análisis de la cultura de consumo hispana, del siglo XV y XVI, se infiere que diversos derivados fueron elaborados y consumidos en el Nuevo Mundo, partiendo de la cotidianidad de europeo y la viablidad de su fabricación.

Como segundo grupo documental, se encuentran los estudios críticos, que analizan los procesos históricos y culturales del contacto, con especial énfasis en las exploraciones y conquistas del espacio antillano, a partir de 1493, los aportes de investigadores como Francisco Morales Padrón, Jamaica Española, (1952) deja importantes datos respecto a los primeros momentos de ocupación de la isla. En cuanto a los insumos y animales que pudieron embarcarse, resulta relevante las investigaciones de Antonio Tejera Gaspar, Colón y La Gomera. La colonización de la Isabela, República Dominicana, con animales y plantas de Canarias; y Colón en las islas Canarias. 1492-1502 La Gomera y Gran Canaria, este último enfocado en el papel del archipiélago canario en el proyecto colombino, y, sobre todo, de isla de La Gomera y Gran Canaria dentro del proceso de colonización del Caribe insular. Respecto a la adaptación de los animales y sus derivados en función de la colonización, el enfoque teórico desde la historia ambiental y del paisaje, en los aportes de Alfred W. Crosby y Karl. W. Butzer, son referencia para comprender la transferencia culinaria y la transformación del paisaje.

Es importante el trabajo arqueológico de Lorenzo Eladio López y Sebastián, Sevilla la Nueva en Jamaica, un proyecto arqueológico, que nos plantea las primeras dimensiones del asentamiento ocupado, permitió determinar el trazado de la ciudad, identificar las áreas de ocupación, dimensionar el espacio urbanístico y, el análisis estilístico de materiales, lo que deja respuestas a los primeros contactos entre hispanos y pobladores nativos, que posteriormente permitirán los primeros intentos por establecer mecanismos comerciales en función de los productos existentes, muchos de ellos derivados de animales. Los aportes de Shea Henry y Robyn Woodward, Encomienda in Jamaica: Evidence for Forced Indian Labor in Jamaica 1509-1534; y Contact and Colonial Impact in Jamaica: Comparative Material Culture and Diet at Sevilla la Nueva and the Taíno Village of Maima, constituyen una evidencia relevante sobre la arqueología histórica de Jamaica, respecto a los elementos arqueológicos faunísticos, los trabajos dejan registro de restos de animales domésticos europeos, constituyendo los primeros ejemplares introducidos en la isla de Jamaica. De forma equiparable, los trabajos de Kathleen Deagan y José María Cruxent: Columbus’s Outpost among the Taínos: Spain and America at La Isabela, 1493-1498; o Puerto Real: The Archaeology of a Sixteenth-Century Spanish Town in Hispaniola, que tratan las villas de La Isabela y Puerto Real, asentamientos en los que se desarrolló una importante actividad agropecuaria y que funcionaron como centros abastecedores de insumos, sirven de referencia en el análisis e interpretación de los hallazgos arqueológicos, en función de los restos de fauna introducida por los hispanos.

Por lo tanto, es preciso enfatizar que, el articulo aborda aspectos esenciales de las costumbres alimenticias del europeo de finales del siglo XV y principios del XVI en el Caribe, así como durante las primeras campañas de ocupación y conquista, en donde los animales y sus derivados de consumo, son escenciales. En este contexto, será crucial el análisis de las primeras villas ibéricas fundadas en el Caribe insular, concretamente Jamaica y las granjas ganaderas que se establecieron, con el objetivo de identificar los núcleos de producción que sustentaron estos procesos de expansión. Precisamente, uno de los principales aportes de la presente investigación, es la microlocalización de los primeros espacios de reproducción y distribución cárnica, mismos que se fundamentaron desde la interpretación de los aportes arqueologicos. Para ello, se adoptará una perspectiva que permitirá explorar la compleja interacción entre los colonizadores, los animales traídos desde Europa y el entorno natural caribeño, destacando las actividades humanas, particularmente las de los primeros colonos que, configuraron un nuevo paisaje mediante la introducción de nuevas especies animales (López-León, 2023). Estos cambios no solo configuraron un nuevo espacio físico, sino que también dieron lugar a un entorno híbrido, donde las especies europeas y las estructuras coexistieron y se adaptaron mutuamente, alterando profundamente los equilibrios ecológicos preexistentes. Además, la identificación de sitios del contacto temprano, permite examinar las primeras interacciones coloniales que modificaron el espacio. Como señala Karl W. Butzer, la modificación del paisaje, incluso en sociedades no industriales, genera cambios significativos en el equilibro de los componentes naturales de un entorno (Butzer, 1989, pp.120-124).

Los residentes europeos de los pueblos fundados en el Caribe, tenían acceso a una limitada variedad de alimentos, por lo tanto, incorporaron elementos de los naturales americanos a sus hogares y dieta. A mediados de siglo, los artículos no europeos eran tan comunes en los inventarios domésticos de estas ciudades como los europeos. La comida y su preparación en los hogares españoles, eran una mezcla de elementos ibéricos y americanos. Las arqueólogas medioambientales Elizabeth Reitz, Margaret Scarry y Bonnie McEwan han sugerido que la cocina de los colonos europeos en América, era flexible y creativa en la forma en que mantenía las preferencias alimentarias ibéricas, considerando la carne de animales como cabras, vacas, ovejas y cerdo (Deagan, 1995, pp. 331-334), mientras se adaptaba a los alimentos y tradiciones culinarias del entorno local, integrando elementos como la mandioca, maíz, frutas, tortugas, pescado y carne de manatíes (Deagan y Cruxent, 2002, p. 219).

Es así como, el presente documento tiene un enfoque integral que combina el análisis de las fuentes históricas con las referencias arqueológicas, con la finalidad de identificar los animales vivos y sus derivados de consumo, que formaron parte del proceso colonizador en la isla de Jamaica, considerando la fundación de Sevilla la Nueva. Para ello, conocer el papel de la fauna y sus productos en las dinámicas de colonización, con énfasis en su influencia en la alimentación, la adaptación ecológica y la economía colonial, es crucial. Este enfoque permitirá contextualizar social y culturalmente la importancia de los puntos de abastecimiento, abriendo la posibilidad de aproximarnos a la logística de la conquista, especialmente en las primeras fases de la colonización, la cual dependió, en cierto modo, de la introducción y gestión de animales y productos derivados. Para alcanzar este objetivo, es crucial identificar los nichos o centros de abastecimiento, asociados directamente con los primeros asentamientos en la isla, que funcionaron como puntos clave para el aprovisionamiento de recursos vitales. La identificación de los animales que fueron llevados al Caribe desde la península ibérica y las Canarias (ganado vacuno, cabruno y porcino), así como los productos derivados (carne curada, leche y pieles, entre otros), constituye una parte esencial del documento.

Los primeros asentamientos pecuarios en la isla de Jamaica: Sevilla la Nueva

Posiblemente la primera mención que se tenga sobre la isla de Jamaica, corresponda a lo descrito por Cristóbal Colón (1493/1986), en su Diario de abordo, en el primer viaje de descubrimiento, cuando el domingo 6 de enero de 1493, en su reconocimiento del territorio, y la apreciación de los primeros hallazgos de oro, indica a los Reyes que ha sido notificado de una isla en donde:

…ay mayor cantidad de oro que en esta, en tanto grado que cogían los pedaços mayores que havas, y en la isla Española se cogían los pedaços de oro de las minas como granos de trigo. Llamávase dizque aquella isla Yamaye. (p. 199)

El término denominado Yamaye, es muy probable que haga referencia a Jamaica, que para efectos de la pronunciación hispana se modificaría, considerando la variación fonética que distorsionó muchos términos nativos, generando errores en la articulación de los sonidos.

El contacto directo con Jamaica, se menciona en el segundo viaje colombino, entre el 13 y 14 de mayo de 1494, bajo información que ofrecían los intérpretes que desde el primer viaje se habían sumado a las huestes hispanas, daban razón de tomar rumbo a la isla de Jamaica, afirmando la existencia de mucho oro (Las Casas, 1527/2017, p. 384; Bueno, 2023b, p.177). Aunque inicialmente el contacto con los indígenas resultó un poco ríspido, a tranquilidad de ambas partes, se hizo la paz y los naturales ofrecían bastimentos suficientes para que los hispanos pudiesen alimentarse; en la isla de Jamaica se reparó un navío del Almirante que hacía agua por la quilla. Bartolomé de Las Casas (1527/2017) refiere:

…era este puerto de la forma de una herradura; puso nombre a esta isla de Jamaica, el almirante, Santiago. Viernes, 9 de mayo, torno a salir desde puerto, yendo a la costa de Jamaica, abajo, la vía del poniente, yendo tan junto con la costa, que muchas canoas iban con los navíos, dando de sus cosas, y recibiendo de las nuestras, con toda paz y alegría. (p. 384)

A partir del cuarto viaje de Cristóbal Colón, la isla de Jamaica comenzó a ganar relevancia dentro del contexto de las exploraciones y ocupaciones hispanas. La experiencia vivida por el Almirante Cristóbal Colón en la isla, toma importancia a partir de mayo de 1503, cuando debido a las inclemencias del tiempo, los hispanos tuvieron que hacer parada, prácticamente forzosa, en dicha isla, previo a alcanzar La Española (Varela, 2024, pp.36-37). De esta experiencia resultó la llegada al puerto que nombrarían Puerto Bueno, que como refiere Hernando Colón, se trataba de un excelente punto para reparar los navíos, sin embargo, no tenía agua potable, ni pueblo alguno a sus alrededores. Lo anterior provocó que se movilizaron hacia el oriente, a un punto que denominaron Santa Gloria, posteriormente se rebautizaría como Bahía de Santa Ana, y a partir de 1509 se establecería en ese lugar, la villa española de Sevilla la Nueva. Los navíos encallados en tierra, forzaron a los hispanos a tener que alojarse en dicho puerto, apilando las embarcaciones a lo largo, en un intento de fortaleza, como medida defensiva, ante cualquier posible ataque de los nativos (Colón, 1537/2003, pp. 314-316).

Ante la imposibilidad de completar la travesía hacia la isla La Española, el Almirante tuvo que ceder con relación a las solicitudes que los indígenas constantemente hacían; es sabido que los naturales se interesaban por objetos sin valor que representaban novedades para su cultura. Dichos elementos se intercambiaban como lo refiere Hernando Colón (1537/2003):

…esto satisfizo tanto a los indios, que por cosas de poquísimo valor nos llevaban cuánto necesitábamos, porque si traían una o dos hutias, que son animales como conejos, les dábamos en recompensa un cabo de agujeta; si traían hogazas de pan que llamaban cazabe, hecho de raíces de hierba ralladas, se les daban dos o tres cuentas de vidrio verdes o coloradas… (p. 318)

La imposibilidad de tomar las embarcaciones y continuar la travesía, obligaron a que el Almirante, tomaste la decisión de enviar en julio de 1503 dos canoas hacia la isla La Española, para dar aviso de su estadía e imposibilidad de marcharse de la isla de Jamaica; en las canoas salieron Diego Méndez de Segura, escribano mayor de la Armada, con seis hispanos y diez indígenas, en la segunda canoa, partido Bartolomé Fiesco, hombre genovés, de entera confianza para el Almirante, partió con una cantidad igual de hombres (Colón, 1537/2003, p. 319).

Pedro Mártir de Anglería (1504/1989), describe la isla como más larga y más ancha que Sicilia, resaltando que está muy poblada y su gente muestra gran ingenio, especialmente en las artes mecánicas y belicosas:

Al lado meridional de Cuba, encontró primeramente la isla que los indígenas llaman Jamaica. Afirma que esta isla es más larga y más ancha que Sicilia, y que consta de un solo monte, el cual, comenzando por todos sus lados desde el mar, se eleva poquito a poco hasta el medio de la isla, y tan suavemente que va extendiendo hasta la cumbre que todos los que suben apenas lo advierten. Asegura que lo mismo en las playas que en lo interior es feracísima y muy poblada, y de los habitantes dicen sus vecinos que son de más agudo ingenio que los demás insulares… (p. 32)

Así mismo, Mártir de Anglería advierte que el Almirante al intentar tomar la isla, enfrentó indígenas amenazadores y armados, dispuestos siempre a enfrentar a los castellanos. Posteriormente fueron vencidos y pactaron amistad (Mártir, 1504/1989, p. 33).

Con el arribo en 1503, de las naves La Capitana y Santiago de Palos a las costas Jamaiquinas, los colonizadores tuvieron su primer contacto con los nativos de la aldea de Maima. La exploración interna de la isla que comenzó en esta época, permitió a Jamaica adquirir una creciente importancia debido a su potencial agrícola y la fertilidad de sus tierras, lo que abrió la posibilidad de establecer nuevas rutas económicas, basadas en la agricultura y la ganadería2 (López, 1983, p. 215; Mira, 2023, pp.23-25).

En 1508, el virrey Diego Colón designó a Juan de Esquivel como gobernador de Jamaica, quien fundó la primera capital de la isla, Sevilla la Nueva, en la costa norte (Espino, 2022, p. 71). Según los estudios de Lorenzo Eladio López y Sebastián, la importancia de Sevilla la Nueva se limitó al periodo que comprende entre 1509 y 1535. Al igual que otros asentamientos de la época, Sevilla la Nueva estuvo envuelta en cierta confusión sobre su localización exacta y sus primeros desarrollos. Tras su colapso, la fundación de Santiago de La Vega, al sur de la isla (Morales, 1952, p. 89), sustituyó a Sevilla la Nueva como el centro principal de la isla.

En los procesos iniciales de ocupación en la isla de Jamaica, se mencionan hasta ciento cincuenta habitantes, así como su paulatina reducción, concluyendo en veinte, dada la conveniencia de fundar en el sur, Santiago de La Vega, que contaría con la existencia de un palacio, una fortaleza, una abadía que iniciaría y sufragaría Pedro Mártir de Anglería, así como un hospital que favoreció la estancia de los colonos hispanos (López, 1983, p. 217).

La inclusión del ganado a la isla de Jamaica

En términos de ocupación, Jamaica no representó un espacio de gran interés para los colonizadores hispanos en comparación con la isla La Española. De hecho, algunos de los primeros colonos establecidos en Jamaica decidieron regresar a Cuba debido a la falta de expectativas de un desarrollo significativo en territorio jamaicano. Sin embargo, a pesar de la escasa atracción inicial, el traslado de especies de animales y su reproducción para la producción de derivados formó parte del proceso de asentamiento, especialmente si se considera el contexto de la ocupación hispana en otras islas del Caribe. Los colonos establecidos en Sevilla la Nueva, comenzaron la creación de granjas, que tenían como principal actividad la crianza de cerdos, junto con la agricultura de productos como el casabe, además de otras raíces comestibles como ajes y batatas (Las Casas, 1527/2017, pp. 225-226), tal como se comenzó a producir en otros asentamientos. Estos esfuerzos formaban parte de un proceso más amplio de establecimiento de un asentamiento sostenible, en el cual los indígenas fueron integrados en las labores productivas (Morales, 1952, p. 276). De acuerdo con las observaciones de Bartolomé de Las Casas, aquellos colonos que no tuvieron la suerte de encontrar yacimiento de metales preciosos, pero que se dedicaron a la agricultura y ganadería, lograron prosperar y se convirtieron en personas adineradas (Las Casas, 1527/2017, p. 225).

En este sentido, la ausencia de yacimientos auríferos en Jamaica determinó, de manera directa, la explotación agrícola y ganadera en la isla. Esto, a su vez, condujo al establecimiento de la encomienda, que permitió el uso de mano de obra indígena en labores productivas. Aunque no se cuenta con mucha información sobre la repartición del territorio realizada por Juan Esquivel durante la ocupación inicial de la isla, se sabe que las tierras asignadas a los colonos se destinaron principalmente a la agricultura y la ganadería, se inició la ocupación de la isla hacia el sur, lo que determinaría la aparición del latifundio; las zonas se ampliarían dando paso a los hatos y corrales ganaderos, dando paso a la crianza de ganado, porcino y vacuno, como se precisa el documento Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias, emitido en Valladolid 18 de junio y 9 de agosto de 1513 (Morales, 1952, pp. 277-278).

En 1515, un grupo de colonos hispanos, encabezados por Francisco de Garay ocupó definitivamente Jamaica como parte de un proyecto centrado en la cría y reproducción de ganado europeo. Con la intervención directa de Fernando de Aragón y conforme a las capitulaciones emitidas por el rey en 1514, Garay se convirtió en el primer representante real del gobierno en la isla, integrándose en el grupo de capitanes enviados por la Corona para contrarrestar la influencia del virrey Diego Colón (Morales, 1952, pp. 94-95). Las capitulaciones estipulaban que la explotación de las haciendas reales en Jamaica generaría un beneficio económico del 50% para los colonos, con el objetivo de convertir la isla en un punto de aprovisionamiento para las expediciones al Caribe insular y continental (Morales, 1952, p. 95). Para el momento de la designación de Francisco de Garay, las haciendas reales en Jamaica, se conformaban por mil cien cerdos, así como doscientas cargas de casabe y más de mil montones de yuca. La tarea asignada consistía en multiplicar estas cantidades para garantizar los beneficios económicos estipulados en las capitulaciones (Morales, 1952, p. 96).

Este proyecto no solo abarcaba la cría de ganado, sino también la producción de derivados ganaderos, lo que contribuyó a consolidar la presencia española en la isla y a asegurar la continuidad del asentamiento (Moya, 2021, p. 203). Bajo la dirección de Juan Esquivel, las tierras jamaicanas experimentaron un notable progreso, destacando el cultivo de algodón, yuca y otras plantas que se integraron en la flora local, como la caña de azúcar. Con el liderazgo de Francisco de Garay, el ganado aumentó considerablemente, alcanzando las metas establecidas por la Corona, lo que permitió un crecimiento de la población y el desarrollo de nuevas necesidades económicas, particularmente en lo que respecta a la producción de cerdo (Morales, 1952, pp. 92-93). En la Carta de Garay a Su Alteza, fechada el 11 de junio de 1515, se documenta que la nave de Garay transportó ganado, incluyendo vacas, toros y ovejas, con el fin de establecer granjas en Jamaica (Morales, 1952, p. 279). Estas especies serían explotadas en la isla, contribuyendo al desarrollo de la actividad ganadera. En este contexto, Jamaica se convirtió en un destino clave para los pobladores de Cuba, quienes acudían a la isla para abastecerse de animales, especialmente de cerdos. Al respecto, Las Casas comenta que los colonos llevaban de Jamaica a Cuba “puercas para criar y maíz para sembrar, y otras cosas que en Cuba no había” (Las Casas, 1552/1967, p.94).

Parte de los objetivos planteados por el rey, que incluían convertir a Jamaica en un punto de abastecimiento para los hispanos en exploración o conquista, se confirmaron durante los preparativos del viaje de Hernán Cortés a Mesoamérica. Desde la isla de Cuba, antes de partir del puerto de Baracoa, el extremeño envió una carabela a Jamaica, bajo el mando de Pedro Suárez Gallinato de Porra, con la misión de adquirir suministros y encontrarse posteriormente en el poniente de la isla de Cuba, en el cabo de Corrientes, también conocido punta de San Antón (López, 1985, p.23; Mira, 2021, pp. 132-142). Además, en el mismo proceso de preparación, antes de llegar a la villa de Santísima Trinidad, Cortés tuvo conocimiento de un navío proveniente de Jamaica con destino a Cuba, destinado a abastecer la zona minera. El extremeño confiscó el navío y su carga de puercos, tocino y casabe, integrándola a las provisiones de su armada (Las Casas, 1527/2017, p.226; Espino, 2021, pp. 151-156).

Posteriormente, en un documento fechado el 11 de marzo de 1536, se confirma que el ganado criado en Jamaica era considerado de excelente calidad, gracias a las vastas llanuras de hierba que facilitaban la propagación, alimentación y reproducción de las especies. La carne de cerdo y de vaca producida en la isla era exportada a Cartagena de Indias, Panamá y, como se mencionó, a Cuba, donde los productos de las granjas jamaicanas fueron aprovechados, como deja evidencia el documento Real cédula a los Oficiales de Jamaica para que envíen al obispo de Cartagena de Indias cincuenta vacas como merced (Morales, 1952, p. 282). El aprovechamiento del ganado no se limitó únicamente a su explotación cárnica; los derivados también fueron utilizados para la manutención de la vida diaria hispana. En este sentido, la producción en Jamaica, al igual que en otras regiones coloniales, no fue la excepción. Jamaica se transformó así en una estación de paso esencial para el cumplimiento de diversas empresas coloniales, sirviendo como punto de abastecimiento con fines de la consolidación territorial. En este proceso, se desarrolló una interdependencia entre la producción local y el consumo, siendo la exportación uno de los principales factores de beneficio económico en la isla.

Los hallazgos arqueológicos en Sevilla la Nueva y el poblado de Maima

A las evidencias históricas se suman las investigaciones arqueológicas en el sitio de Sevilla la Nueva y parte del poblado local de Maima, que refuerzan la certeza de los eventos anteriormente citados; nos ofrece una de las pocas fuentes de información sobre las configuraciones originales del poblamiento temprano, así como las circunstancias locales que provocaron las primeras acciones en el proyecto colonial. Nos permite examinar la interacción entre la experiencia local y la estructura del colonialismo, lo que puede llevarnos a una mejor comprensión de la interacción en el desarrollo del contacto. Inicialmente los trabajos arqueológicos han demostrado que, según el tiempo, el entorno geográfico y el contexto de estos encuentros interculturales, se observarán variaciones significativas en las respuestas tanto de los pueblos indígenas como de los colonos europeos. Así mismo, las excavaciones precisan a gran escala, el objetivo de convertir la colonia de Sevilla la Nueva en un puerto comercial extenso y productivo, capaz de sustentar una mayor colonización en todo el Caribe.

El proyecto de Lorenzo Eladio Torres y Sebastián, en la década de los años noventa del siglo pasado, comprende una propuesta de investigación arqueológica, para definir las dimensiones del asentamiento ocupado, se concreta a la etapa colonial española con un límite cronológico que va de 1509 a 1535. En la investigación, se seleccionaron cuatro sectores para el análisis arqueológico: la casa del gobernador, el molino de azúcar, el asentamiento de Maima y, el embarcadero y almacén (López, 1983, p. 235). El estudio permitió determinar el trazado de la ciudad, identificar las áreas de ocupación de la misma, dimensionar el espacio urbanístico y, el análisis estilístico de materiales, lo que deja respuestas a los primeros contactos entre hispanos y pobladores nativos, lo que infiere el aprovechamiento de la región, con sus condiciones ecológicas favorables y la presencia del río Church, lo que permitió el establecimiento castellano con el desarrollo agrícola y ganadero.

Los aportes de Shea Henry y Robyn Woodward, constituyen una evidencia relevante sobre la arqueología histórica de Jamaica, con lo que se confirma la extensión de la construcción y las expectativas de Sevilla la Nueva, lo que incluye la construcción de una ciudad, un fuerte del gobernador y la iglesia (Henry y Woodward, 2019, p. 84). Esto trajo consigo el intercambio material entre los grupos nativos y los colonos hispanos, los artículos europeos se intercambiaban principalmente por comida. Los artefactos europeos encontrados en Maima concuerdan con los relatos históricos: fragmentos de vidrio y piezas de metal no identificadas, las cuales fueron inicialmente usadas como medio de contacto y de obtención de alimentos (Colón, 1537/2003, p. 318). Es posible que estos artefactos llegaran al poblado de Maima durante el contacto inicial en 1503, con el arribo de las naves La Capitana y Santiago de Palos a las costas Jamaiquinas o durante la colonización posterior en 1509. Respecto a los elementos arqueológicos faunísticos, existe evidencia de animales domésticos europeos, posiblemente importados por los europeos desde Sevilla la Nueva. Estos restos faunísticos incluyen dos metatarsianos de oveja y cabra y, un diente de vaca (Henry y Woodward, 2019, pp. 92-93). Los aportes son fundamentales para sustentar la incursión de los hatos y corrales ganaderos, dando paso a la crianza de ganado, posibilitando la colonización hispana.

La microlocalización de los primeros espacios de reproducción y distribución cárnica a partir de la ocupación hispana, son de vital importancia en el análisis de la relación y consolidación de la empresa europea. Es precisamente el rubro arqueológico el que en algunos sitios nos permite confirmar la crianza de ganado, así como la existencia de espacios de intercambio y consumo cárnico. Para el caso analizado en esta investigación, el trabajo de Robyn Woodward, Encomienda en Jamaica: Evidencia del trabajo forzado de los indígenas en Jamaica, 1509-1534, integra la propuesta más cercana, ya que confirma que la isla fue ocupada y, a partir de 1509 se convirtió en la primera colonia española en basar su economía en una agricultura y ganadería orientada al mercado. Como lo afirma al autor, las investigaciones arqueológicas han localizado una carnicería en el emplazamiento de Sevilla la Nueva (Woodward, 2022, p. 1).

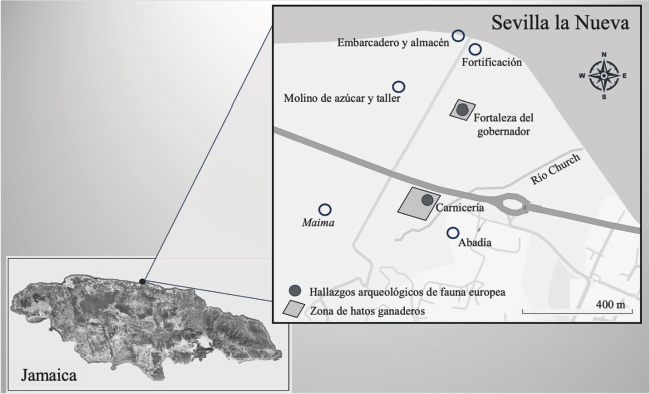

La introducción de animales y prácticas ganaderas en la isla de Jamaica, complementan otras actividades que se dieron para la consolidación de la economía, se potencializó la agricultura, en lugar de la minería, se trabajó específicamente en la cría de ovejas, ganado vacuno y cerdos para la producción de carnes saladas y cuero, así como diversos derivados, mismos que se atenderan en lineas más adelante, otros rubros economicos atendidos en la isla de Jamaica fueron el cultivo de caña de azúcar, maíz, algodón y yuca (Woodward, 2022, p. 6). En el caso de los animales, el trabajo arqueológico indica que, en la fortaleza del gobernador y sus alrededores, existió un predominio abrumador de restos de mamíferos domésticos europeos, con superioridad de cerdo, oveja y vaca. En datos del autor, se especifica que el 99% de los restos óseos, corresponden a estas especies y tan solo el 1% corresponde a peces y animales locales (Woodward, 2022, p. 9). Con base en Woodward, el conjunto de restos arqueológicos faunístico no estaba carbonizado, lo que sugiere que la mayor parte de la carne era hervida, típico de las técnicas europeas de preparación de alimentos, en comparación con el método indígena de asar los alimentos a fuego abierto (Woodward, 2022, pp. 9-10). La adopción parcial de algunas técnicas culinarias europeas por parte de los grupos nativos, principalmente las mujeres indígenas que trabajaban en la fortaleza, estructuran una dimensión para la comprensión de las adaptaciones en la vida cotidiana, que se relacionaban culturalmente en los nuevos hogares hispanos (Figura 1).

Figura 1.

Sevilla la Nueva, primera capital española en la isla de Jamaica (1509-1534)

Diseño de imagen: Enrique Gómez Velázquez, 2025.

Fuente: López (1983). Sevilla la nueva Jamaica, un proyecto arqueológico, p. 221. Woodward (2022). Encomienda in Jamaica: Evidence for Forced Indian Labor in Jamaica, 1509-1534, p.4.

Por consiguiente, lo anterior nos permite identificar los núcleos de producción que sustentaron estos procesos de expansión, es fundamental la microlocalización de los primeros espacios de reproducción y distribución cárnica, fundamentados desde la interpretación de los aportes arqueologicos y la lectura del espacio, aplicados a la busqueda de los sitios físicos, que permiten constituir una perspectiva que permite explorar y comprender la compleja interacción entre los colonizadores, los animales traídos desde Europa y el entorno natural caribeño, destacando la configuración de un nuevo paisaje mediante la introducción de nuevas especies animales.

La introducción del cerdo en el Caribe insular y la viabilidad de sus derivados de consumo

En cuanto a los animales introducidos y aprovechados en el Caribe, como consecuencia en la isla de Jamaica, se encuentra el consumo que incluyó especies como el cerdo (Sus scrofa), el ganado vacuno (Bos Taurus), la cabra (Capra hircus) y la oveja (Ovis Aries) (Gil y Varela, 1984, p.248). Estos animales, desde los inicios del proceso de poblamiento, dieron lugar a numerosos derivados que resultaron útiles en la vida cotidiana, tales como el tocino, la manteca y el sebo en el caso del cerdo, (Las Casas, 1527/2017, p.340) así como la propia carne, que, mediante la salazón, se convertía en un producto perecedero, principalmente derivado del ganado vacuno, la cabra y la oveja; prueba de ellos, aunque en un contexto posterior, se encuentra la solicitud realizada por Hernán Cortés para que se trasladaran cabezas de estos animales a la Nueva España, en carta fechada el 26 de septiembre de 1526, se realizó la petición: “Y se me envíen a mucho recabdo, porque en el camino no se mueran [...]...así mismo han de ser caseras y que sepan comer bastimentos para la mar porque no se mueran” (Martínez, 2014, p. 421) En términos generales, la carne de estos animales era aprovechada en su totalidad, especialmente en las primeras etapas de ocupación en América, cuando la subsistencia dependía en gran medida del aprovechamiento integral de los recursos disponibles.

Respecto al tocino, las menciones y usos relacionados con la empresa castellana en América, demuestran una gran demanda, gracias a sus características de conservación y duración, lo que lo convertían en la opción favorable para las largas travesías. El tocino, definido como una acumulación grasa que se deposita en la parte subcutánea de la piel del cerdo, se conservaba mediante un proceso de salación. Los cortes se realizaban en hojas del cúmulo graso, y luego se mantenían en sal durante ocho o diez días, en un lugar sin iluminación y sin contacto con otras especies. Los tipos más comunes eran el tocino de lomo, espinazo y papada (Del Río, 1996, p. 31).

Francisco López de Gómara, hace referencia a la inclusión del cerdo y sus derivados alimenticios como fundamentales en los preparativos para el segundo viaje (López, 1985, p.55). Diversos documentos confirman el uso y consumo de este derivado en el contexto de conquista y colonización hispana. Es el caso del Memorial para don Juan de Fonseca de las cosas que han de llevar a las Indias, para mantenimiento de mil personas durante un año, fechado el primero de julio de 1494, (Pérez, 1994, pp. 631-643) se menciona la inclusión de 15 tonales de tocinos. En una lista similar de abril de 1495, sobre los suministros enviados a las Indias, también se mencionan 650 tocinos, especificados en el documento Memorial de las cosas que es menester proveer para el despacho de las cuatro carabelas que irán a las Indias (Pérez, 1994, p. 771). En años posteriores, el tocino se incluyó en las regulaciones emitidas por los Reyes Católicos a Cristóbal Colón, como lo refleja el documento Instrucción de los Reyes a Colón acerca de la gobernación y mantenimiento de la gente que estaba en las Indias, así como de la que allá iba, emitido el 15 de junio de 1497, en el que se establecía un precio de ocho maravedíes por la venta de una pieza de tocino, (Pérez, 1994, pp. 631-643) lo que evidencia su alta circulación y consumo.

Uno de los subproductos más relevantes es la manteca del cerdo, extraída de diversas secciones adiposas del animal, las cuales se categorizan según su origen. La manteca de mejor calidad proviene de la ‘pella’, la sección que cubre los riñones, seguida por la ‘tela de la barriga’ o epiplón, un pliegue extenso adherido al estómago y otras vísceras, y finalmente el ‘entresijo’, una membrana situada en los alrededores del intestino del cerdo (Del Río, 1996, p.33). Su uso principal ha sido como derivado fundido para la cocción de alimentos, proceso que implica calentarla, colarla y envasarla líquida en orzas, o incluso en la vejiga del propio cerdo. Una vez solidificada al enfriarse, la manteca podía ser utilizada y distribuida para su consumo. Además, la manteca fue valorada por su capacidad de conservación, así como en la elaboración de dulces y postres, tales como tortas de chicharrones, mantecados y hojaldres.

La manteca de cerdo también fue utilizada con fines medicinales, existen referencias históricas que datan del siglo XI, durante una epidemia de ergotismo en la región en la que se utilizaba la grasa de cerdo como tratamiento tópico sobre la piel de los enfermos, evidenciando su aplicación en prácticas curativas. En el documento Medicinas y conservas que se llevaron a las Indias en la expedición que partió, en agosto de 1495, figuraba la manteca de cerdo, para el tratamiento de enfermedades (Pérez, 1994, pp. 823-826).

Respecto al sebo, uno de los usos más frecuentes fue como material de reparación en la industria naval. En la lista de materiales básicos para el mantenimiento de naves, destaca el sebo entre los componentes indispensables (González, 2022, pp.64-65). Este uso se confirma con la práctica del carenado de las embarcaciones, que consistía en la reparación del casco de las naves. El proceso implicaba poner la nave en tierra, exponiéndola al aire libre, rascar y limpiar la superficie, realizar los trabajos de carpintería y calafateado necesarios y, finalmente aplicar un recubrimiento en la estructura, que incluía sebo del cerdo. Este recubrimiento, además de proteger la madera contra el deterioro causado por el gusano Teredo Navalis, que perforaba la estructura de las embarcaciones, servía como una capa protectora esencia para su conservación (Martínez, 2022, pp. 65-67; González, 2022, pp. 290-291).

Otro uso relevante de la grasa del cerdo, derivado de la actividad cotidiana del contexto colonial, fue la fabricación de jabón. Para su elaboración, se utilizaban grasas del cerdo, mantecas y, en general, grasas de diversas procedencias, a las que se añadían algunos aceites. Estas sustancias se mezclaban y se hervía durante horas, en donde el jabón subía a la superficie mientras el agua quedaba en el fondo. Posteriormente, la mezcla se vertía en cajones hasta que se solidificaba. Para mejorar la calidad, se añadían aromatizantes extraídos de plantas o extractos (Roncales, 2009, p. 403). Entre las peticiones de importación de Cristóbal Colón, descritas en el Memorial para don Juan de Fonseca, de las cosas que se han de llevar a las Indias para mantenimiento de mil personas durante un año, en julio de 1494, el jabón aparece como solicitud de productos que deben de embarcarse para la próxima travesía (Pérez, 1994, pp. 631-643).

La introducción del ganado bovino y ovicaprino en el Caribe insular. La viabilidad de sus derivados de consumo

En el caso del ganado bovino y el ganado ovicaprino, su relevancia también fue crucial, la capacidad de adaptación de estos animales al nuevo entorno, junto con su notable resistencia y posibilidad de supervivencia, desempeñó un papel fundamental en este proceso. Las condiciones ambientales de las islas del Caribe, principalmente Jamaica, considerando las descripciones existentes en los documentos tempranos, (Morales, 1952, p. 282) resultaron relativamente favorables para su desarrollo, ya que presentaban características similares a las islas de La Gomera y Canarias, especialmente en lo que respecta a la humedad. El ganado bovino y ovicaprino, concretamente vacas y cabras, embarcadas desde las islas Canarias, tenía la peculiaridad de encontrarse en libertad en su lugar de origen, aparentemente sin control o supervisión. Este dato es relevante, porque las crónicas indican que el ganado vacuno de algunas villas del Caribe pastaba libremente, sin ser confinado en establos o hatos. En este contexto, Bartolomé de Las Casas (1552/1967) documenta que las excelentes condiciones del terreno para el desarrollo del ganado vacuno, destacando la fertilidad del suelo y la abundancia de valles y campiñas, factores que facilitaban su reproducción:

[…] es fertilísima y alegre, tiene muchas campiñas, muchos y diversos rincones que entran como valles entre las sierras… Pueden hacer también muchos ingenios de azúcar y otras muchas granjerías; señaladamente los ganados vacunos, son aquí en grosura y grandeza y sebo, aunque sobre los desta isla, excesivos. (p. 17)

Gran ventaja para el ganado vacuno fue la ausencia de rumiantes en las islas del Caribe, lo cual favoreció el desarrollo de estas especies en un ambiente libre de enfermedades que comúnmente afecta a su proceso de adaptación.

En cuanto a la adaptación del ganado ovicaprino al entorno caribeño fue relativamente favorable debido a la abundancia de pasto seco y sus bajas exigencias alimentarias. El Memorial de las cosas que se enviaron a las Indias, del 9 de abril de 1495, enumera la presencia de ganado, incluyendo becerros, becerras y cien cabezas de ganado menudo, (Pérez, 1994, pp. 771-773) lo que confirma que la reproducción y establecimiento de estas especies en el Caribe se consideraron fundamentales para el proceso de colonización.

Desde el archipiélago canario, se embarcaron cabras de diferentes tipos, tanto domésticas como montañesas. Al respecto, Antonio Tejera Gaspar menciona la cabra paleocanaria, (Tejera, 2020, p. 140) una especie silvestre caracterizada por su coloración marrón, pelo corto, una raya negra en el lomo y algunas manchas del mismo color en el cuerpo. Este tipo de cabra, junto con los cruces entre razas europeas y africanas, dieron origen a las cabras que se embarcaron durante el contacto temprano. Estas cabras eran robustas, con una cabeza corta, cuello largo y fino, y extremidades bien formadas, características que favorecieron su adaptación al entorno caribeño (Polo, 1948, p.8).

En relación con los derivados, aunque las crónicas no proporcionan detalles exhaustivos sobre el uso y la consideración de los animales vacunos y ovicaprino, se conoce que en el memorial dirigido a don Juan Rodríguez de Fonseca, relativo a las provisiones a trasladar a las Indias de julio de 1494, se hace mención del queso derivado del ganado vacuno y cabruno, destacando el envío de doscientos quintales de queso, con un precio de seiscientos por quintal, como lo precisa el documento Memorial para don Juan de Fonseca de las cosas que han de llevar a las Indias, para mantenimiento de mil personas durante un año (Pérez, 1994, pp. 631-643). Asimismo, en el despacho de las carabelas hacia las Indias de abril de 1495, se indica el envió de cincuenta quintales de queso, confirmado en el documento Memorial de las cosas que es menester proveer para el despacho de las cuatro carabelas que irán a las Indias (Pérez, 1994, pp. 771-773). En agosto de 1495, en la relación de las provisiones destinadas a las Indias a favor de los maestres Fernán Pérez, Bartolomé de Leza, Juan Lucero y Bartolomé Colín, se especifica cantidad de 617 quintales de queso, especificados en el documento Relación de las cosas que los maestres, Fernán Pérez, Bartolomé de Leza, Juan Lucero y Bartolomé Colín recibieron para llevar a las Indias (Pérez, 1994, pp. 826-830). En 1501, el memorial presentado por Cristóbal Colón a los Reyes Católicos, Memorial que presentó Colón a los reyes católicos sobre las cosas necesarias para abastecer las Indias, se específica sobre las necesidades para abastecer a las villas recién fundadas, mencionan el queso como uno de los productos esenciales para el aprovisionamiento (Pérez, 1994, pp. 1258-1260).

En lo que respecta al ganado vacuno, la información existente respecto a la morfología de los primeros ejemplares trasladados al Caribe es limitada. Muchos de estos animales procedían de La Gomera. En la crónica del siglo XVI, escrita por fray Tomás de la Torre, Diario de Viaje. De Salamanca a Ciudad Real de Chiapas, se menciona que el tamaño del ganado vacuno era pequeño (Tejera y Capote, 2005, p. 54). Lo que es indudable es que, a partir de la llegada de esta especie al Caribe, su expansión y reproducción fueron continuas, a medida que se descubrieron y conquistaron nuevos espacios por parte de los castellanos.

Uno de los primeros registros sobre el embarque de ganado bovino hacia el Caribe lo ofrece Francisco López de Gómara, referente al segundo viaje de Cristóbal Colón. En dicho relato, Gómara menciona: “Compráronse, acosta también de los Reyes, muchas yeguas, vacas, ovejas, cabras, puercas y asnas para casta, porque allí no había semejantes animales [en las Indias]” (López, 1983, p.55). Por su parte, Bartolomé de Las Casas, refiere que el Almirante solicitó a los reyes el envío de ocho navíos cargados de bastimento con destino a las Indias: “Mandaron también traer… que sobre las vacas y yeguas que había en esta isla trajese para cumplimiento de 20 juntas de vacas y yeguas y asnos, para poder labrar los labradores la tierra” (Las Casas, 1527/2017, p. 436). En ambos casos, el ganado vacuno fue una parte fundamental de la estrategia de colonización, en virtud del establecimiento hispano en las tierras recién descubiertas, donde los colonos establecidos, comenzaron la creación de granjas, junto con la agricultura de productos como el casabe, además de otras raíces comestibles como ajes y batatas, (Las Casas, 1527/2017, pp. 225-226) acción que también se llevó a esta población.

En cuanto a los derivados, el queso, producto de la leche del ganado vacuno, se menciona en documentos relevantes, tal como se indicó anteriormente. Además, se puede inferir que la producción de queso se desarrolló conforme avanzaba la adaptación y reproducción del gano vacuno en las islas del Caribe. Igualmente, la cecina o carne salada, experimentó una gran demanda entre los pobladores, como lo evidencia el memorial del 30 de enero de 1494, Memorial de Colón, sobre lo que Antonio Torres de recibir de su parte de los Reyes, en el cual Colón, entre las diversas provisiones solicitadas, se encuentran los ganados de ovicaprino y vacuno (Pérez, 1994, pp. 539-555). En relación con las carabelas de Francisco de Palomares, de García Álvarez y de San Juan de Ajanguis, en 1496, el documento Relación de las cosas que Francisco de Palomares García Álvarez y San Juan de Ajanguis recibieron para llevar a las Indias en sus respectivas carabelas, especifica lo siguiente: “carne quatro barriles de almadraba de carne salada / de baca…” (Pérez, 1994, pp. 899-901). Asimismo, en 1501, se vuelve a hacer referencia de la carne salada enviada a las Indias, en el Memorial de las cosas que al señor Almirante, parece que se deben proveer para el viaje que sea de hacer, donde se detalla la carga de veinticuatro vacas curadas como cecina, que nombra como “vacas saladas” (Pérez, 1994, pp. 1338-1339).

Por último, cabe destacar los derivados obtenidos del aprovechamiento de la piel o cuero tanto del ganado cabruno como vacuno, entre los cuales se encontraba la corambre, que consistía en el conjunto de cueros o pellejos, ya sean curtidos o sin curtir. En el contexto caribeño, una de las manufacturas más demandadas a partir del cuero fueron los llamados ‘cueros para vino’, comúnmente conocidos como ‘odre de vino’ (Uter vini). La referencia directa al uso de este recipiente para almacenar, se confirma en el Memorial para don Juan de Fonseca sobre las provisiones a llevar a las Indias, un documento de julio de 1494, en el que se especifica la carga de 20 cueros para vino (Pérez, 1994, pp. 631-643). En este sentido, el desarrollo de la talabartería en el ámbito caribeño debió ser muy fructífero, pues se mencionan numerosos artículos de uso cotidiano entre las primeras fundaciones hispanas. Un ejemplo de ello son los accesorios para ceñir y ajustar, como los cintos anchos de cuero, (Bueno, 2023a, p. 56; 59) una especie de faja que aparece entre las prendas de vestir, así mismo, se registran zapatos de cuero como parte de las prendas de calzar o proteger los pies (Bueno, 2023a, p. 55). El proyecto no solo abarcaba la cría de ganado y la conformación de hatos, sino también la producción de derivados ganaderos, que contribuyeron a consolidar la presencia hispana en la isla de Jamaica y a asegurar la continuidad de la colonización.

Conclusión

Dicho brevemente, los estudios históricos sobre el Caribe son fundamentales para ofrecer a los investigadores e interesados en la región una perspectiva alternativa sobre episodios clave ocurridos en este espacio geográfico, así como el surgimiento de las sociedades tempranas americanas a finales del siglo XV y comienzos del XVI. El Caribe se presenta como un espacio heterogéneo en el que diversos intereses, tanto individuales como colectivos, buscaron consolidarse en el marco de la empresa colonial de la Corona de Castilla, orientada a la dominación de los territorios recién ‘descubiertos’. En este contexto, el transporte de animales vivos y sus derivados jugó un papel esencial, no sólo en la vida cotidiana de los colonos, sino también en la consolidación de una red mercantil.

De este modo, la localización de las villas, haciendas, granjas avícolas y pecuarias, en este caso en la isla de Jamaica, permite establecer un vínculo directo entre el espacio geográfico y las dinámicas económicas, sociales y productivas del periodo colonial. La identificación y el análisis de estos lugares como centros logísticos y productivos ofrecen una visión integral sobre la organización espacial y las estrategias de sostenibilidad empleadas en las primeras villas.

En definitiva, la utilidad de los animales de origen ibérico y canario en el contexto de las Antillas Mayores, caso particular su traslado a la isla de Jamaica, se volvió imprescindible para sustento de los primeros colonos. Los elementos de uso cotidiano europeo, al final quedaron integrados en una cultura sincretica naciente, que pasó de la impresión causada por las nuevas especies a los indígenas naturaloes, a la asimilación, y posteriormente, convirtiendose en un importante pilar económico.

En conjunto, estas observaciones permiten no solo reconstruir las prácticas iniciales de la ganadería en las primeras colonias del Caribe, sino también comprender los procesos de adaptación que dieron lugar a nuevas variedades de animales, los cuales, en algunos casos, han perdurado hasta nuestros días, mostrando cómo los animales introducidos por los colonizadores se adaptaron a un entorno nuevo, contribuyendo al establecimiento de las bases productivas de la región. Así mismo, se abren áreas de investigación con relación a la ocupación y el traslado de los animales y sus derivados de consumo, al resto de las insulas del Caribe y, posteriormente introducidas en el continente, con un uso y aprovechamiento similar, pero con un impacto diferente en terminos ecologicos y biologicos, ya que las distintas caracteristicas geograficas comprenden procesos de adaptación desigual, que gradualmente fueron integrandose a una cultura incipiente.

Referencias

Bueno Jiménez, A. (2023a). Pertrechos, rescates y matalotajes desde Cuba: bienes de consumo y cultura material de las huestes conquistadoras, 1517-1519. Cuadernos Americanos, 183, año XXXVII, 31-70.

Bueno Jiménez, A. (2023b). Primeras resistencias indígenas y conquistas castellanas en la isla de La Española. De la batalla campal de la Vega Real a las resistencias de Higüey y Xaraguá, 1495-1505. Un mar de encuentros. El Caribe: arte, sociedad y cultura (siglos XV-XVII), Madrid, 167-193.

Butzer, K. W. (1989). Arqueología, una ecología del hombre. Barcelona, Ediciones Bellaterra.

Colón, C. (1986). Los cuatro viajes. Testamento. Ed. Consuelo Varela. Madrid, Alianza Editorial.

Colón, H. (1537/2003). Historia del Almirante. Ed. Luis Arranz Márquez. Madrid, Dastin, S.L.

Crosby, A. W. (2013). Gran historia como historia ambiental. Relaciones. Estudios de historia y sociedad, 34(136), 22-23.

Deagan, K. (1995). Puerto Real: The Archaeology of a Sixteenth-Century Spanish Town in Hispaniola, Florida, University Press of Florida.

Deagan, K., Cruxent, J. M. (2002). Columbus’s Outpost among the Taínos: Spain and America at La Isabela, 1493-1498, Estados Unidos de América, Louis Stern Memorial Fund.

Del Río Moreno, J. L. (1996). El Cerdo. Historia de un elemento esencial de la cultura castellana en la conquista y colonización de América (siglo XVI). Anuario De Estudios Americanos, 53(1), Sevilla.

Espino López, A. (2021). Vencer o morir. Una historia militar de la conquista de México. Madrid, Desperta Ferro Ediciones SLNE.

Espino López, A. (2022). La invasión de América. Barcelona, Arpa & Alfil Editores.

Gil, J. & Varela, C. (1984). Cartas de particulares a Colón y relaciones coetáneas, Madrid, Editorial Alianza.

Gómez Velázquez, E. (2022). El marco Antillano como antecedente a la conquista de México-Tenoctitlan. Ciencia y Sociedad, 47(3), 69-85.

González Fernández, M. (2022). Vida en una Nao del siglo XVI. Madrid, SND Editores.

Henry, S., & Woodward, R. P. (2019). Contact and Colonial Impact in Jamaica: Comparative Material Culture and Diet at Sevilla la Nueva and the Taíno Village of Maima. Material Encounters and Indigenous Transformations in the Early Colonial Americas, Leiden/Boston, 84-101.

Las Casas, B. (1552/1967). Apologética Historia Sumaria. México, Instituto de Investigaciones Históricas/UNAM.

Las Casas, B. (1527/2017). Historia de las Indias, (Ed. Agustín Millares Carlo). México, Fondo de Cultura Económica.

León Guerrero, M. M. (2024). Juan de Fonseca y la organización del primer viaje de asentamiento en tierras americanas. Ciencia y Sociedad, 49(4), 9-24.

López de Gómara, F. (1985). Historia General de las Indias e Historia de la conquista de México. Barcelona, Editorial Iberia.

López-León, R. (2023). Introducción a la Ciencia de los Ámbitos Antrópicos. Artificio, México, (3), Año 3.

López y Sebastián, L. E. (1983). Sevilla la Nueva en Jamaica, un proyecto arqueológico, en Quinto Centenario, No. 5. Universidad Complutense de Madrid.

Martínez, J. L. (ed.). (2014). Documentos cortesianos, vol. I. México, Fondo de Cultura Económica.

Martínez Ruiz, E. (2022). Las Flotas de Indias. La Revolución que cambió el mundo. Madrid, La Esfera de los Libros.

Mártir de Anglería, P. (1989). Décadas del Nuevo Mundo. Madrid, Ediciones Polifemo.

Mira Caballos, E. (2021). Hernán Cortés, una biografía para el siglo XXI. Barcelona, Editorial Crítica.

Mira Caballos, E. (2023). El descubrimiento de Europa. Indígenas y mestizos en el Viejo Mundo. Barcelona, Editorial Crítica.

Morales Padrón, F. (1952). Jamaica Española, Sevilla. Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla.

Moya Pons, F. (2021). Cómo comenzó Puerto Rico: Intercambios comerciales entre las islas Española y San Juan a principios del siglo XVI. Luis Burset Flores (ed.) Puerto Rico en el Quinientos. Ensayos sobre la Historia de Puerto Rico en el siglo XVI, Puerto Rico, Editorial Luscinia, C.E.

Pérez de Tudela y Bueso, J. (1994). Colección Documental del Descubrimiento (1470-1506) 3 Tomos. Madrid, Real Academia de la Historia.

Polo Jover, F. (1948). La Cabra Canaria, en I Congreso Veterinario de zootecnia. Madrid.

Roncales Rabinal, P. (2009). La Matanza del Cerdo en los sitios y su tiempo. M.ª Lourdes De Torres Aured (coord.). Los Sitios de Zaragoza. Alimentación, enfermedad, salud y propaganda. Universidad de Zaragoza.

Tejera Gaspar, A. (2020). Colón en las islas Canarias. 1492-1502 La Gomera y Gran Canaria. Tenerife, LeCanarien Ediciones.

Tejera Gaspar, A., & Capote Álvarez, J. (2005). Colón y La Gomera. La colonización de la Isabela, República Dominicana, con animales y plantas de Canarias, Tenerife, Taller de historia.

Varela Marcos, J. (2024). Juan Rodriguez de Fonseca artífice de la política descubridora de América, en Ciencia y Sociedad, 49(4), 25-41.

Woodward, R. P. (2022). Encomienda in Jamaica: Evidence for Forced Indian Labor in Jamaica 1509-1534. Journal of Caribbean Archaeology, 22, Canada, 1-18.

_______________________________

1 Las islas son un archipiélago del Atlántico: El Hierro, La Gomera, La Palma y Tenerife, que forman la provincia de Santa Cruz de Tenerife; y Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, que forman la provincia de Las Palmas. También forman parte de Canarias los territorios insulares del Archipiélago Chinijo (La Graciosa, Alegranza, Montaña Clara, Roque del Este y Roque del Oeste) y la Isla de Lobos, todos ellos pertenecientes a la provincia de Las Palmas.

2 A proposito de la exploración a los alrededores de la isla de Jamaica y el contacto con los nativos de Maima, en ese año de 1503, la Corona deparó la disposición de la esclavitud de los caribes, que ha razón de la información que llegaba a la realeza sobre la antropofágia, se decreto el sometimiento, por medio de la Real Provisión, fechada el 29 de agosto de 1503.