Ciencia y Sociedad, Vol. 50, No. 2, diciembre, 2025 • ISSN (impreso): 0378-7680 • ISSN (en línea): 2613-8751

LA AGRICULTURA CAMPESINA EN MONTE PLATA, REPÚBLICA DOMINICANA: DESAFÍOS FRENTE AL CAPITALISMO Y LAS POLÍTICAS AGRARIAS

Peasant agriculture in Monte Plata, Dominican Republic: challenges in the face of capitalism and agrarian policies

DOI: https://doi.org/10.22206/ciso.2025.v50i2.3514

Nelson Osvaldo De los Santos Polanco

Universidad Internacional Iberoamericana (UNINI) / FUNIBER

https://orcid.org/0009-0008-7528-5094

nelson.delossantos@doctorado.unini.edu.mx

Ramón Sánchez Noda

Universidad Internacional Iberoamericana (UNINI)

https://orcid.org/0009-0004-6162-8077

sancheznodaramon@gmail.com

Recibido: 12/4/2025 • Aprobado: 4/7/2025

Cómo citar: De los Santos Polanco, N. O., Sánchez Noda, R. (2025). La agricultura campesina en Monte Plata, República Dominicana: desafíos frente al capitalismo y las políticas agrarias. Ciencia y Sociedad, 50(2), 25-51. https://doi.org/10.22206/ciso.2025.v50i2.3514

Resumen

Este artículo examina la agricultura campesina en el municipio de Monte Plata, República Dominicana, en el contexto del capitalismo agrario y la política sectorial en el territorio. Presenta resultados parciales de una investigación más amplia, que incluyó 121 entrevistas en doce comunidades rurales. De estas, se analizan aquí 51 productores agropecuarios encuestados mediante formularios estructurados, y 21 entrevistas de profundidad e historias de vida con productores, técnicos y líderes comunitarios. La investigación combina un enfoque histórico-estructural con elementos del empirismo neopositivista y adopta un diseño metodológico mixto, de tipo descriptivo-correlacional. Se emplearon técnicas de recolección cuantitativa (cuestionarios estructurados) y cualitativa (entrevistas semiestructuradas e historias de vida), aplicadas mediante un muestreo intencional en comunidades rurales del municipio, sin pretensión de inferencia estadística. A partir del análisis de datos secundarios, se estima que más del 90 % de la superficie agrícola del municipio está concentrada en pocos latifundios capitalistas y precapitalistas (ganadería y palma africana), junto a grandes y medianas empresas y productores absentistas. Dejando a los residentes las tierras marginales, donde predominan microfincas que no garantizan la reproducción familiar, y atrapadas en procesos de pauperización, migración y proletarización. Tres cuartas partes de las explotaciones encuestadas tienen un tamaño de 80 tareas (5 ha) o menos, y una cuarta parte no supera las 8 tareas (0.5 ha). Se observa además una creciente diferenciación entre pequeños productores ganaderos y agrícolas, producto de la mercantilización y asalarización. Finalmente, se proponen lineamientos de política orientados a una reforma agraria integral en el contexto de un desarrollo territorial rural inclusivo y sostenible.

Palabras clave: Agricultura campesina, estructura agraria, pequeño agricultor, capitalismo agrario, República Dominicana.

Abstract

This article examines peasant agriculture in the municipality of Monte Plata, Dominican Republic, in the context of agrarian capitalism and sectorial policy in the territory. It presents partial results from a broader study that included 121 interviews in twelve rural communities. Of these, 50 agricultural producers surveyed using structured questionnaires and 21 in-depth interviews and life histories with producers, technicians, and community leaders are analyzed here. The research combines a historical-structural approach with elements of neopositivist empiricism and adopts a mixed methodological design, descriptive-correlational in type. Quantitative data collection techniques (structured questionnaires) and qualitative ones (semi-structured interviews and life histories) were employed, applied through purposive sampling in rural communities of the municipality, without the intention of statistical inference. Based on the analysis of secondary data, it is estimated that more than 90% of the agricultural area is concentrated in a few capitalist and precapitalist latifundia (livestock and African palm), along with large and medium-sized farms operated by absentee producers. Residents are left with marginal lands, where micro-farms predominate that do not guarantee family reproduction, driving processes of pauperization, migration, and proletarianization. Three quarters of the surveyed holdings are 80 tareas (5 ha) or smaller, and one quarter do not exceed 8 tareas (0.5 ha). A growing differentiation between small livestock and crop producers is also observed, a product of commercialization and wage labor. Finally, policy guidelines aimed at an integral agrarian reform are proposed within the context of inclusive and sustainable rural territorial development.

Keywords: Peasant agriculture, agrarian structure, small farmer, agrarian capitalism, Dominican Republic.

Introducción

Este artículo forma parte de una investigación más amplia realizada en el municipio de Monte Plata, centrada en entrevistas a jefes de hogar residentes en zonas rurales. En esta entrega se aborda exclusivamente el segmento de entrevistados que son pequeños productores agropecuarios, con el propósito de caracterizarlos como unidades campesinas y comprender su lógica de funcionamiento en el contexto agrario actual.

Diversos estudios coinciden en que la pequeña producción campesina ha venido perdiendo espacio en la agricultura nacional, tanto en número de explotaciones como en superficie cultivada y volumen productivo, mientras se afianzan la gran propiedad y la agricultura capitalista (Del Rosario, 2022). Aunque no siempre se explicita, este fenómeno puede vincularse, desde un enfoque estructural, al agravamiento de la pobreza y la desigualdad en las zonas rurales, en tanto se debilitan las condiciones de reproducción del campesinado.

A esto se suma la escasa producción científica reciente sobre la agricultura campesina en República Dominicana. La mayoría de los estudios disponibles corresponden a las décadas de 1960 a 1980, basados en datos secundarios y con enfoques generales (Dore, 1979). Una excepción la encontramos en Valdez (1986), consistente en un estudio empírico de unidades campesinas en un territorio específico del país. Más recientemente Del Rosario (2018, 2022) ha realizado aportes valiosos, aunque centrados en el plano nacional. Persiste, por tanto, un vacío en investigaciones territoriales que aborden la economía campesina desde una perspectiva estructural y que estén sustentadas en datos primarios.

Monte Plata es un caso relevante para abordar esta problemática. Es la cuarta provincia en extensión del país y la quinta con mayor proporción de población rural (49 %), muy por encima del promedio nacional (28 %). El Precenso Agropecuario de 2015 la ubica como la segunda provincia con más explotaciones agropecuarias y la primera en unidades dedicadas exclusivamente a la ganadería. En su municipio cabecera, el 60 % de la población reside en zonas rurales, y se registra una tasa de pobreza de 64.7 %, lo que lo sitúa entre los 30 municipios más pobres del país (SIUBEN, 2021). Esta combinación de factores convierte a Monte Plata en un territorio estratégico para comprender, a escala local, los efectos estructurales del modelo agrario dominante sobre la agricultura campesina.

La convergencia entre el deterioro de la agricultura campesina en pequeña escala y la persistencia de elevados niveles de pobreza rural en Monte Plata destaca la pertinencia de este municipio como objeto de un estudio de esta naturaleza. En la investigación se encontró que la tierra cultivable se concentra en grandes latifundios y explotaciones medianas capitalizadas, cuyos propietarios residen fuera del territorio. Estas unidades generan empleo temporal, precario y mal remunerado, principalmente para mano de obra haitiana. En contraste, la producción campesina se limita a terrenos marginales en zonas de ladera o montaña, con escaso acceso a servicios e infraestructura.

En este contexto, el problema científico de esta investigación es comprender cómo operan las unidades campesinas en un entorno de creciente desigualdad estructural y cómo el proceso de descampesinización —entendido como el desmantelamiento progresivo de las condiciones que permiten la reproducción económica y social del campesinado frente al avance del capital agrario— afecta su continuidad y desarrollo. Esta problemática conduce al siguiente planteamiento de investigación.

Preguntas de investigación:

1.¿Cómo ha sido el proceso histórico de conformación de la estructura agraria predominante en Monte Plata y sus características actuales?

2.¿Cuáles son los principales rasgos, dinámicas de funcionamiento y estrategias de reproducción de las unidades campesinas del territorio?

3.¿De qué manera han incidido las instituciones estatales en el desempeño de las unidades campesinas y cuál es la percepción que estas tienen de la política agropecuaria?

Objetivo general:

Caracterizar las formas actuales que adopta la agricultura campesina en el municipio de Monte Plata, en el marco del capitalismo agrario y las políticas públicas en el territorio.

Objetivos específicos:

1.Analizar el proceso histórico de conformación de la estructura agraria bimodal en Monte Plata y su configuración actual.

2.Caracterizar los sistemas de producción, las condiciones materiales y las estrategias de reproducción de las unidades campesinas residentes en el municipio.

3.Examinar la incidencia de las políticas agropecuarias y de las instituciones estatales en el desempeño de la agricultura campesina, a partir de la experiencia de los propios productores.

El artículo se organiza en cuatro apartados. El primero presenta el marco teórico-conceptual, basado en aportes clave sobre la agricultura y el campesinado en contextos capitalistas. El segundo expone los fundamentos metodológicos y las técnicas utilizadas en el trabajo de campo. Los apartados tres y cuatro se examinan las condiciones históricas, estructurales e institucionales que enmarcan la agricultura campesina en Monte Plata, así como los rasgos fundamentales que la caracterizan y su lógica de funcionamiento.

Una discusión que contrasta el marco conceptual con los principales hallazgos de la investigación, orienta una reflexión argumentada sobre la problemática estudiada y su impacto en la población rural del municipio de Monte Plata, en particular sobre la agricultura campesina. Esta reflexión da paso a un acápite final de conclusiones que se acompañan con recomendaciones orientativas sobre las líneas generales que se deberían seguir para implementar un proceso de cambios estructurales en el modelo agropecuario vigente en Monte Plata, a los fines de revertir el proceso de deterioro social, económico, político y cultural de la economía campesina y la población rural del municipio.

Marco teórico: la economía campesina en el capitalismo

El estudio de la economía campesina ha sido abordado desde distintos enfoques. Kautsky (2020) y Lenin (1981) -desde el marxismo clásico- anticiparon la desaparición del campesinado ante el avance del capitalismo. En contraste, Chayanov (1966) defendió la especificidad de la economía campesina como una forma de producción basada en el trabajo familiar no asalariado, orientada a su propia reproducción.

Estos debates fueron retomados y enriquecidos por autores posteriores. Wolf (1971) y Shanin (1976, 1979) analizan la persistencia y transformación del campesinado dentro del capitalismo. Relevante en este punto el planteamiento del segundo de que la transformación del campesino se expresa en formas de diferenciación, pauperización y marginalidad, argumentando en base a sus estudios que en las sociedades periféricas los más comunes son el empobrecimiento y marginalización campesina, como resultado de una especie de proceso de acumulación primitiva permanente que se experimenta en las mismas, debido a que la extracción del excedente no se queda en la comunidad rural, sino que va a las ciudades, donde el capital requiere de los productos baratos y precios bajos de la agricultura campesina. (Shanin, 1976, 1979).

R. Bartra (1979), analiza la subordinación del campesinado mexicano al capital nacional y Amín (1977) en su análisis explora la subordinación de la agricultura de los países periféricos o dependientes al centro capitalista global. Bernstein (2010) plantea cómo el neoliberalismo ha acelerado un proceso de descampesinización que, sin eliminar del todo la pequeña producción, la transforma mediante la mercantilización de la subsistencia y la diferenciación de clases en su interior.

Otros autores como Vergara Vergara (2011), a propósito de sus estudios sobre la agricultura en Colombia, han puesto el foco en los estudios territoriales para entender la “nueva ruralidad”, como resultado de los impactos de las políticas neoliberales en la agricultura campesina y el medio rural heterogéneo (rural/no rural), en que se desenvuelve la actividad campesina contemporánea.

En diálogo con estos enfoques, van der Ploeg (2014) con su denominado Manifiesto Chayanov, proclama que la agricultura campesina mantiene vigencia, ya que constituye la única vía de generar crecimiento económico con inclusión social y sostenibilidad medioambiental. Más que de campesino, prefiere hablar de la "condición campesina" para expresar la flexibilidad de estas formas de producción, y su capacidad de resistencia.

Van der Ploeg, se refiere a dos procesos opuestos en el desarrollo agropecuario presente, de un lado la descampesinización, como proceso histórico que desarraiga o transforma las formas campesinas de producir la tierra, ya por métodos violentos de acumulación originaria que los despoja de la tierra o mediante la conversión en empresarios emprendedores por la vía de la revolución verde. Oponiendo a estos procesos el de la recampesinización, mediante el cual la unidad agrícola asume la agroecología como forma de producción campesina.

Esta perspectiva es afín a la propuesta agroecológica de Rosset & Altieri (2020), que promueven la coproducción con la naturaleza y la autonomía respecto al mercado, combinando saberes ancestrales con ciencia moderna. Por su parte, A. Bartra (2008) subraya la dimensión social y política del campesino en su confrontación con el capitalismo global.

Desde un enfoque tecnocrático o institucional y a modo de enmendar la antigua conceptualización de la unidad campesina como una empresa familiar (CEPAL, 1980); FAO & BID (2007) introducen el concepto de agricultura familiar para referirse a explotaciones de pequeña y mediana escala, según criterios de recursos, trabajo familiar y reproducción social. Esta se clasifica en tres tipos: de subsistencia, transición y consolidada. Sin embargo, autores como Schejtman (2008) y Lipton (2006) insisten en distinguir entre pequeño productor, unidad campesina y agricultura familiar, reservando esta última para las explotaciones con predominio de trabajo familiar, diferenciándola de la empresarial. Parrado Barbosa (2018), da cuenta sobre los enfoques contemporáneos que analizan la agricultura campesina desde una lógica empresarial.

La FAO (2014, 2017) amplía su noción de agricultura familiar, reconociendo su heterogeneidad y diversidad territorial. En este sentido, Sabourin et al. (2014) diferencian la agricultura familiar tanto de la economía campesina tradicional como de la empresa agrícola moderna.

El Ministerio de Agricultura de la República Dominicana (2019a, 2019b), con la asesoría de la FAO, estableció los criterios oficiales para identificar a los agricultores familiares, incluyendo residencia cercana, gestión familiar, producción para autoconsumo y mercado, y uso limitado de trabajo asalariado. No obstante, Del Rosario (2022) advierte que esta noción puede caer en una visión sectorial y tecnocrática del desarrollo rural, invisibilizando las relaciones de poder y la diversidad histórica de los sistemas campesinos.

En función de los planteos teóricos expuestos, con este esfuerzo de caracterización de la agricultura campesina en Monte Plata, se pretende explorar qué tanto hay de persistencia, transformación, marginalización o desaparición de la agricultura campesina como resultado del proceso de descampesinización que el capitalismo ha provocado en las comunidades rurales.

Para ello el estudio asume una perspectiva que articula la dinámica histórico estructural de las unidades campesinas en sus tensiones en apariencia dicotómicas: persistencia/desaparición; autonomía/ subordinación; integración/exclusión; transformación/precarización de la economía campesina en el marco del capitalismo agrario.

En tal virtud, se identifican cuatro dimensiones analíticas centrales que orientan la lectura del caso. La primera aborda la estructura agraria en el marco del capitalismo agrario. La segunda examina las dinámicas productivas, particularmente la mercantilización y la monetización de las unidades campesinas, como plantea Bernstein. La tercera se centra en las estrategias de reproducción campesina, siguiendo a Shanin, Ploeg y autores agroecológicos. La cuarta considera el papel del Estado y las políticas públicas, su sesgo estructural, su eficacia limitada y su impacto desigual. Estas dimensiones permiten vincular teoría y evidencia empírica en el análisis de la agricultura campesina actual.

Metodología

Este artículo forma parte de una investigación más amplia sobre las causas estructurales de la pobreza rural en el municipio de Monte Plata. En particular, se basa en la información obtenida del segmento de la muestra correspondiente a los productores agropecuarios residentes, y en el análisis de la sección referida específicamente a la caracterización de la agricultura campesina.

La investigación adopta un enfoque epistemológico que articula el método histórico-estructural con elementos del empirismo neo-positivista, sometiendo la observación empírica a un análisis dialéctico orientado a profundizar en la interpretación de las contradicciones que configuran la dinámica agraria en el territorio.

La muestra total del estudio cuantitativo completo incluyó 100 jefes de hogar residentes en 12 localidades rurales de los tres distritos del municipio. Para este artículo se ha considerado únicamente el estrato de los 50 hogares encabezados por pequeños productores agropecuarios, de diferentes localidades a fin de capturar la diversidad dentro del universo de productores, incluyendo distintas formas de inserción productiva: ganadería exclusiva, agricultura exclusiva y actividades mixtas.

Para esto, el instrumento principal de recolección de información fue un cuestionario estructurado, validado mediante prueba piloto, que incorporó preguntas cerradas y escalas de frecuencia para caracterizar las variables clave del estudio.

El estudio cuantitativo se complementó con veintiuna entrevistas abiertas: Doce historias de vida para ilustrar la diversidad de procesos individuales relevantes, y nueve entrevistas de profundidad semiestructuradas a informantes clave —funcionarios y técnicos agropecuarios locales y dirigentes de asociaciones y comunitarios—. Las técnicas de análisis utilizadas incluyen el análisis descriptivo (frecuencias y porcentajes), así como el análisis cualitativo de contenido.

El método de selección de la muestra se basó en una muestreo intencional orientado a captar la diversidad estructural, por lo que no se persigue inferencia estadística al conjunto de la población, sino la construcción de una caracterización empírica y analítica de la agricultura campesina local, en diálogo con marcos conceptuales más amplios.

Para el estudio cuantitativo o encuesta por muestreo se elaboró un cuestionario estructurado con preguntas cerradas, transformado en un formulario electrónico de KoboToolbox, una aplicación basada en la web que permite al encuestador llenar y descargar el formulario desde cualquier dispositivo móvil, de forma inmediata, sea online u off line. Una vez que el dispositivo se conecta al internet, las respuestas se transmiten automáticamente a la memoria central de la aplicación, generándose así una base de datos con los formularios aplicados. Para su procesamiento, los datos fueron transferidos a una base en Excel, para la elaboración de tablas y figuras por pregunta.

El procesamiento de las entrevistas cualitativas combinó herramientas automatizadas con procedimientos manuales. Las entrevistas fueron grabadas con un teléfono móvil y posteriormente transcritas utilizando la herramienta automática TRNSKRIPTOR. A partir de las transcripciones, se redactaron versiones narrativas organizadas por número de orden y título temático. Luego se aplicó un enfoque interpretativo manual, basado en una lectura comprensiva e inductiva de cada entrevista, con el objetivo de identificar directamente los aspectos más relevantes en relación con los ejes teóricos y las categorías analíticas previamente definidas.

Los resultados se presentan a partir de una estrategia de triangulación que articula evidencia cuantitativa, testimonios y observación directa en el terreno.

La información institucional fue recabada mediante solicitudes formales a las entidades correspondientes a través de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. Los datos oficiales suministrados fueron posteriormente contrastados y enriquecidos mediante entrevistas con técnicos y productores y líderes locales, preservando el anonimato de los informantes por razones de confidencialidad y contexto político.

Finalmente se identifican las variables investigadas que guardan relación con las dimensiones analíticas expuestas en el marco teórico y en el planteo de la investigación. Son estas las siguientes:

•Estructura agraria y penetración del capitalismo en el campo Examina la configuración históricamente desigual de la propiedad de la tierra, la expansión del latifundio y el ingreso de actores capitalistas externos en el territorio rural.

•Características de las unidades campesinas y sus dinámicas productivas Analiza los perfiles físico espaciales de la parcela y los sistemas de cultivo y crianza, el régimen de tenencia y el grado de mercantilización y capitalización de las mismas.

•Estrategias de reproducción campesina y familiar Explora variables que dan cuenta de la medida en que la parcela campesina satisface la reproducción de la unidad productiva y familiar, el pleno empleo del productor, así como el papel de la organización campesina en el proceso.

•El papel del Estado en el desenvolvimiento de las unidades campesinas. Indaga en el acceso (o exclusión) a políticas públicas, asistencia técnica, crédito, reforma agraria, y cómo estas experiencias configuran las trayectorias campesinas.

El contexto de la agricultura campesina: capitalismo, estructura agraria y medios de vida en la zona rural del municipio de Monte Plata

Historia

En República Dominicana el proceso de industrialización parcial del campo se inicia entre finales del siglo XIX y se intensifica a principios del siglo XX, con la penetración monopólica del latifundio azucarero norteamericano que trajo consigo la ocupación militar norteamericana del 1916 al 1924, periodo durante el cual se crearon las leyes de tierra que desplazaron a los campesinos tradicionales y transformaron los terrenos comuneros en tierras privadas propiedad de los ingenios del país invasor (Cassá, 2023; Baud, 2020; Baez Evertsz, 1978/2025).

El capitalismo azucarero no absorbe la mano de obra local desplazada de sus tierras, importando mano de obra extranjera, predominantemente haitiana. Durante los siguientes años se expande el latifundio azucarero, y junto a otros rubros de exportación como el cacao, el café y de consumo local como el arroz y el ganado, los grandes latifundistas van acaparando toda la tierra llana, especialmente en la zona este del país (Baud, 2020), mientras que las explotaciones campesinas se van corriendo hacia las montañas, en un proceso progresivo de desintegración y fragmentación. Conformando junto a los campesinos sin tierra el polo marginal de la “formación social capitalista estructuralmente dependiente” característica de las económicas latinoamericanas (Quijano, 2020).

Es así como termina conformándose la estructura agraria lati-minifundista (Duarte 1980), o bimodal (Schejtman, 2008), que se refleja en los censos agropecuarios, es decir, unos pocos latifundios concentran el 90% de la tierra agrícola, mientras que 90% de las explotaciones son micro fincas que apenas ocupan el 10% de la superficie. Este fenómeno es característico del territorio de Monte Plata, objeto de nuestro estudio (Dore, 1979; Oficina Nacional de Estadística (ONE), s.f.; Oficina Nacional de Estadística (ONE), 2016).

Superficie agrícola

El municipio de Monte Plata, ocupa una superficie total de 629.9 km2 en la llanura costera de mar Caribe, en el centro-este del país. Concentra el 25% de la población de la provincia, pero apenas el 15% de las unidades productivas, según reporta el Censo Agropecuario 2015, las cuales alcanzan a los 2,816 agricultores y agricultoras, tanto personas física como jurídica. Sin embargo, en materia de la superficie agrícola esta aumenta su participación a un 22% de las tierras en explotación de la provincia (ver Tabla 1). Esta superficie agrícola es explotada por unos 2,816 agricultores y agricultoras, tanto personas físicas como jurídicas. Sin embargo, cabe destacar cómo el peso de las explotaciones agrícolas propiedad de empresas jurídicas es casi la mitad de las parcelas, una proporción mucha más alta que la relación que se da en la provincia. Este fenómeno evidencia la predominancia de las formas capitalistas de producción en el municipio.

Tabla 1

Unidades agropecuarias, superficie y productores en Monte Plata. Año 2015

VARIABLES |

PROVINCIA |

MUNICIPIO |

PARCIPACION PORCENTUAL |

Número de unidades total |

20,401 |

3,167 |

16% |

Unidades reportaron área |

18,784 |

2,536 |

14% |

Superficie reportada |

2,219,760 |

429,854 |

19% |

Superficie calculada (*) |

2,439,545 |

536,809 |

22% |

Productores masculinos |

8,310 |

1,143 |

14% |

Productor(a)as femeninas |

2,749 |

379 |

14% |

Productores persona jurídica |

4,436 |

1,294 |

29% |

Sin información |

343 |

76 |

22% |

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas, Precenso Agropecuario 2015.

(*) Imputada a partir de considerar el 100% de las unidades agropecuarias.

Sistemas de producción y uso de la tierra

Debido a la ausencia de registros estadísticos municipales sobre uso de la tierra, se utilizaron como fuentes el Atlas sobre la Biodiversidad (2012) del Ministerio de Medioambiente, citado en Oficina de Desarrollo Humano, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, & Universidad Central del Este (2013), y el Precenso Agropecuario 2015 (Oficina Nacional de Estadística [ONE] (2016). Estos datos se complementaron con información a nivel subzonal proporcionada por la oficina local del Ministerio de Agricultura, lo que permitió reconstruir la Tabla 2 con estimaciones de cobertura y uso del suelo en el municipio, evidenciando el predominio de sistemas de producción basados en monocultivo extensivo.

Tabla 2

Cobertura y uso del suelo en el municipio (Subzona) de Monte Plata. 2003

RUBROS |

SUPERFICIE SEMBRADA (tareas) |

PARTICIPACIÓN (%) |

PASTOS (**) |

135,296 |

25.2% |

AGRICULTURA MIXTA (**) (Pasto y cultivos) |

25,316 |

4.7% |

PALMA AFRICANA (**) |

94,939 |

17.7% |

CACAO (*) |

53,640 |

10.0% |

PIÑA (*) |

29,300 |

5.5% |

LIMON (*) |

25,180 |

4.7% |

PLATANO (*) |

14,235 |

2.7% |

COCO (*) |

13,856 |

2.6% |

OTROS CULTIVOS PERMANENTES (*) |

18,057 |

3.4% |

CULTIVOS INTENSIVOS (TEMPOREROS)(*) |

17,417 |

3.2% |

MATORRALES Y BOSQUES DISPERSOS (**) |

109,571 |

20.4% |

SUPERFICIE AGROPECUARIA MUNICIPIO (***) |

536,800 |

100% |

Fuente: Elaborado por el autor a partir de la combinación de diferentes fuentes oficiales.

(*) Informe mensual de producción subzona Monte Plata, Ministerio de Agricultura 2023.

(**) Estimado a partir de Atlas 2012 Biodiversidad. Ministerio Medioambiente y Recursos Naturales.

(***) Censo Agropecuario 2015. Oficina Nacional de Estadísticas.

La tierra destinada a la ganadería, tanto de forma exclusiva (25%) como mixta (5%) ocupa más de la cuarta parte del territorio agrícola del municipio y que sumado al latifundio de la Palma Africana (18%), cubren casi la mitad. También tienen alta incidencia el cacao, la piña, el limón y una variedad de frutales y otros cultivos permanentes, que en su conjunto ocupan casi el 30% de la superficie. Mientras que la agricultura intensiva de cultivos temporeros, ocupan apenas el 3% de la superficie agropecuaria (ver Tabla 2).

Medios de vida, tenencia y propiedad de la tierra

De solo recorrer el territorio del municipio de Monte Plata se aprecia que es una zona de grandes extensiones de tierras ocupadas por latifundios ganaderos y de Palma Africana, salpicadas de medianos y pequeños poblados entre arroyo y arroyo, compuestos por pequeñas casitas de madera o tabla de palma y zinc, donde habitan los residentes.

No se aprecian las casas tradicionales del campesino rico de los tiempos precapitalistas de la primera mitad del siglo pasado, salvo raras excepciones, pues de acuerdo con los testimonios que pudimos recoger entre la población y técnicos del territorio, el municipio de Monte Plata es una zona de grandes propiedades latifundistas, cuyos propietarios residen fuera del área rural, mayormente en la ciudad capital y unos pocos en la ciudad de Monte Plata, es decir que son productores absentistas, que explotan sus fundos a través de encargados asalariados, que pueden residir o no en el fundo con su familia. Mientras que la mayoría de la población rural residente no tiene tierras, ocupándose en una variedad de trabajos agrícolas por ajuste en las fincas o en labores no agropecuarias como la construcción o el comercio, o actividades por cuenta propia como el minifundio agrícola u otros no agrícolas como el motoconcho.

El proceso de concentración de la tierra en Monte Plata, inicia en los años cuarenta, en la era del dictador Trujillo, como pudimos comprobar en testimonios de familias de la zona descendientes de los antiguos propietarios despojados de sus tierras, para ser incorporados a los ingenios azucareros o a fincas ganaderas de los Trujillo y sus colaboradores más cercanos.

Sin embargo, la configuración actual del municipio, está más impactada por los acontecimientos que tienen lugar a partir de los años ochenta del pasado siglo, con la quiebra o la merma en su producción de la mayoría de los ingenios azucareros de propiedad estatal, confiscados a los Trujillo. Las tierras de caña y de ganado propiedad de estos ingenios, se fueron cediendo, mediante diferentes mecanismos de ventas y concesiones a personas y empresas de influencia en los diferentes gobiernos de turno, especialmente a militares de alto rango. Mientras que en una menor proporción se utilizó para el reparto en asentamientos agrarios del Instituto Agrario Dominicano (IAD) a pequeños productores y ex empleados del CEA. Y otras han venido siendo urbanizadas de manera irregular.

Como medio de vida, la ganadería extensiva, concentra muchas tierras en pocas manos de grandes ganaderos absentistas, mientras que genera muy poco empleo para la población de la zona, el cual además es un empleo precario, de bajos salarios y sin derechos laborales. Al combinar formas capitalistas con formas precapitalistas de explotación. Esto se agrava con el hecho de que algunos grandes terratenientes han optado por arrendar sus tierras para engorde de animales, disminuyendo la producción de leche local; según información obtenida mediante testimonios de dirigentes importantes de la asociación que agrupa a los grandes ganaderos del municipio.

El otro gran latifundio de la zona es el de la palma africana, propiedad de Induspalma, empresa del Grupo SID dedicada a la producción de aceite vegetal para el mercado nacional. En los años ochenta recibió en concesión unas 93,000 tareas mediante un convenio con el Instituto Agrario Dominicano y el Consejo Estatal del Azúcar (Quezada, 1985), la mayor parte ubicadas en el distrito municipal de Chirino.

Según su página web, Induspalma emplea en la actualidad algo más de 600 trabajadores, lo que la coloca como la principal fuente de empleo formal de la zona, aunque en su mayoría se trata de ajusteros temporales para la recolección de la palma. También se da cuenta de que posee 96,000 tareas de tierras sembradas de palma. Esto refleja, un incremento de 3,000 tareas respecto de las cedidas por el Estado originalmente. Aunque no se pudo determinar el origen de esos terrenos adicionales, en la oficina del IAD se informó que el asentamiento AC-229 de Chirino, había desaparecido, ya que esas tierras las había adquirido la empresa IDUSPALMA por medio de la compra a los 167 parceleros beneficiarios. Y como este caso, otros informantes del territorio han dado testimonio de que esta modalidad de compra a parceleros ha sido la vía más común de expansión de ese latifundio capitalista.

Informaciones sobre producción recibidas de la subzona de Monte Plata, dan cuenta de una presencia importante de explotaciones agropecuarias empresariales − la mayoría medianas, pero hay algunas grandes y pequeñas también− que se dedican a la producción de piña, limón, plátano y coco en tierras que han venido comprando a la inmobiliaria del CEA o a parceleros de la reforma agraria. Además de que arriendan tierras a terratenientes y medianos y pequeños propietarios de la zona. Estas fincas de monocultivos generan básicamente empleo ocasional a jornaleros agrícolas, en su gran mayoría de ascendencia haitiana.

Más abajo en la escala, se encuentra los pequeños productores, de cacao y otros rubros permanentes en menor proporción, muy cercanos al sector más depauperado de los minifundios en laderas y montaña, que producen en los tradicionales “conucos” campesinos, que practican una agricultura intensiva de rublos alimenticios de ciclo corto, pero que por la precariedad de su parcela, obtienen su fuente de ingreso principal del trabajo asalariado fuera de la misma.

En el minifundio de subsistencia persisten además formas tradicionales precapitalistas de tenencia de la tierra, como la aparcería, un mecanismo de renta de la tierra mediante la cual el propietario “le facilita un pedazo” de terreno para que el pequeño campesino la trabaje y a cambio tiene que pagarle con una parte de la producción que obtenga de la explotación. Pudimos en este sentido encontrar en las historias de vida diferentes variantes.

El caso de Don Joaquín de la localidad de Otaña, que trabaja para un terrateniente que vive en Santo Domingo. Le pagan 10,000 pesos mensuales en dinero metálico y además le prestan una parte de la finca para que el produzca para él. Otra variante es la de José Enrique y unos diez vecinos más del Cruce de Toñé, los cuales alternan sus trabajos ocasionales de echa días, con la operación de parcelas independientes de menos de 1 ha. en terrenos propiedad de un terrateniente que vive fuera del país, en calidad de prestada. No tienen que pagarle, pues el interés del dueño es mantenerla en producción para que no se la vayan a expropiar. De hecho el propietario tiene varios años sin visitar esas tierras.

Y el caso más típico que se pudo contactar es la tradicional aparcería. Como el caso de Ramón, un joven trabajador agrícola, de Plaza Cacique, que trabaja una parcela pequeña en tierras propiedad de un terrateniente de la zona, que las arrienda por pago en especies. Cuenta que el trato no está muy definido, a veces le pide la mitad y otras un cuarto de la producción. Informa que el dueño es un señor con influencias que se dedica a adquirir tierras para arrendar a los campesinos de la zona. La otra forma de propiedad y tenencia de la tierra más generalizada es la de parceleros de la reforma agraria, la cual se analiza en el acápite correspondiente a las políticas agrarias.

Resultados: características y dinámica económica de la agricultura campesina y las políticas agropecuarias territoriales

De la muestra obtenida de productores agropecuarios, se identificaron tres sistemas de producción predominantes en el territorio. La mayor proporción (43%) corresponde a las explotaciones dedicadas exclusivamente a la siembra de cultivos agrícolas; un 35% corresponde a fincas únicamente dedicadas a la ganadería, y un tercer sistema lo constituyen las explotaciones mixtas, que combinan la crianza de ganado y la producción de rubros agrícolas (22%).

Perfil demográfico de los productores (as)

En sentido general los productores jefes de familia consultados tienen un perfil demográfico común: personas de sexo masculino de 40 años y más, con una presencia importante de los mayores de 50. En otras palabras la presencia de jóvenes (13%) y mujeres (8%) en la actividad agropecuaria campesina es poco relevante. Esta característica es común a los tres sistemas de explotación (Tabla 3).

Tabla 3

Edad, sexo y nivel educativo de los productores agropecuarios

EDAD PRODUCTOR(A) |

TOTAL PRODUCTORES |

GANADERÍA EXCLUSIVA |

AGRICULTURA EXCLUSIVA |

ACTIVIDAD MIXTA |

De 20 a 29 |

3% |

0% |

0% |

14% |

De 30 a 39 |

10% |

11% |

8% |

14% |

De 40 a 49 |

47% |

47% |

42% |

57% |

Más 50 a 64 |

37% |

37% |

50 % |

14% |

65 a Más |

3% |

5% |

0% |

0 % |

SEXO PRODUCTOR(A) |

TOTAL PRODUCTORES |

GANADERÍA EXCLUSIVA |

AGRICULTURA EXCLUSIVA |

ACTIVIDAD MIXTA |

Masculino |

92% |

94% |

100% |

71% |

Femenino |

8% |

5% |

0 % |

29% |

NIVEL EDUCATIVO PRODUCTOR(A) |

TOTAL PRODUCTORES |

GANADERÍA EXCLUSIVA |

AGRICULTURA EXCLUSIVA |

ACTIVIDAD MIXTA |

Primaria incompleta |

22% |

17% |

32% |

9% |

Primaria completa |

24% |

22% |

22% |

27% |

Secundaria incompleta |

8% |

6% |

14% |

0% |

Secundaria completa |

27% |

39% |

18% |

27% |

Universitaria incompleta |

14% |

11% |

14% |

18 % |

Universitaria completa |

4% |

6% |

0% |

9% |

(en blanco) |

2% |

0% |

0% |

9% |

Fuente: Encuesta a Hogares Rurales Municipio de Monte Plata. Marzo 2024.

El nivel educativo de los productores agropecuarios encuestados está conformado por personas que, o apenas completaron el nivel primario (24%) o ni siquiera la completaron (22%). Aunque destaca que casi 3 de 10 completaron la educación secundaria. El nivel más alto se encuentra entre los ganaderos exclusivos y mixtos, mientras que los agricultores de cultivos presentaron los niveles más bajos (Tabla 3).

Tamaño de las explotaciones

Se pudo apreciar que entre los productores residentes consultados, casi el 80% tiene 3.1 hectáreas (50 tareas) o menos de tierra, predominando los que están por debajo de una hectárea, es decir, los agricultores minifundistas. Mientras que los que tienen más de 50 tareas, es decir, los medianos productores según la clasificación del Ministerio de agricultura, son el 25%, y de estos apenas el 5% pasa de 100 tareas.

Aunque existen diferencias significativas en esta variable entre los sistemas de producción considerados en el análisis. Entre los productores agrícolas exclusivamente, las 3/4 partes de estas parcelas no llegan a una hectárea de tierra (16 tareas), son minifundios; el resto se considera pequeño productor(a), pues no pasan de las 50 tareas. En cambio, entre los ganaderos exclusivos y los mixtos la presencia de parcelas que superan las 50 tareas representa el 40% y el 55% de sus respectivos tipos (ver Figura 1).

Figura 1

Caracterización de la agricultura campesina en el municipio de Monte Plata según nivel de incidencia de diez variables clave, en los tres sistemas de producción

VARIABLES |

INDICADORES |

TOTAL PRODUCTORES |

GANADERÍA EXCLUSIVA |

AGRICULTURA EXCLUSIVA |

ACTIVIDAD MIXTA |

[NIVELES DE INCIDENCIA] |

|||||

TAMAÑO DEL PREDIO |

Menos 16 tareas (*) |

ALTA |

MUY BAJA |

MUY ALTA |

BAJA |

17 a 50 |

MEDIA ALTA |

ALTA |

MEDIA ALTA |

MEDIA ALTA |

|

51 a 99 |

MEDIA ALTA |

MEDIA ALTA |

MUY BAJA |

ALTA |

|

100 y más |

MUY BAJA |

BAJA |

MUY BAJA |

BAJA |

|

CARACTERICTICAS DEL TERRENO |

Llano a lig. Inclinado |

ALTA |

MEDIA ALTA |

MUY ALTA |

MUY ALTA |

Terreno inclinado |

ALTA |

MUY ALTA |

MEDIA ALTA |

MEDIA ALTA |

|

LUGAR DE LA EXPLOTACIÓN |

Contigua a menos 1K |

ALTA |

MEDIA ALTA |

MUY ALTA |

MUY ALTA |

De 1K a 3K |

MEDIA ALTA |

ALTA |

MEDIA ALTA |

MUY BAJA |

|

De 4 k y mas |

BAJA |

BAJA |

MUY BAJA |

MEDIA ALTA |

|

PROPIEDAD DE LA TIERRA |

Propia (titulo/sucesión) |

ALTA |

CRITICA |

MEDIA ALTA |

CRITICA |

Prestada o Arrendada |

MEDIA ALTA |

MUY BAJA |

ALTA |

MEDIA ALTA |

|

IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA |

Actividad única |

ALTA |

MUY ALTA |

ALTA |

MEDIA ALTA |

Actividad principal |

BAJA |

BAJA |

BAJA |

BAJA |

|

Actividad secundaria |

MEDIA ALTA |

BAJA |

MEDIA ALTA |

ALTA |

|

DESTINO DE LA PRODUCCION |

Venta (90% y + |

CRITICA |

CRITICA |

CRITICA |

CRITICA |

PORCENTAJES DEL INGRESO DEL PRODUCTOR(A) (%) |

Menos del 50% |

BAJA |

BAJA |

BAJA |

BAJA |

De 50% A 79% |

BAJA |

BAJA |

ALTA |

BAJA |

|

80% A 100% |

ALTA |

ALTA |

MEDIA ALTA |

ALTA |

|

No genera ingreso |

MUY BAJA |

MUY BAJA |

MUY BAJA |

BAJA |

|

TIEMPO QUE DEDICA A LA FINCA |

Menos de 20 horas |

ALTA |

ALTA |

ALTA |

MEDIA ALTA |

De 20 a 32 horas |

ALTA |

ALTA |

MEDIA ALTA |

ALTA |

|

De 33 a 40 horas |

BAJA |

MUY BAJA |

MEDIA ALTA |

BAJA |

|

FUERZA DE TRABAJO PRINCIPAL EN FINCA |

Jornaleros pagados |

ALTA |

CRITICA |

BAJA |

ALTA |

El productor(a) |

ALTA |

MUY BAJA |

CRITICA |

ALTA |

|

Otros familiares |

BAJA |

BAJA |

BAJA |

MUY BAJA |

|

FUERZA DE TRABAJO OCASIONAL EN FINCA |

Jornaleros pagados |

MEDIA ALTA |

BAJA |

ALTA |

ALTA |

Otros familiares |

MEDIA ALTA |

MEDIA ALTA |

MEDIA ALTA |

MEDIA ALTA |

|

vecinos no pagados |

BAJA |

MUY BAJA |

BAJA |

BAJA |

|

Fuente: Encuesta a Hogares Rurales Municipio de Monte Plata. Marzo 2024.

INCIDENCIA |

CRITICA |

MUY ALTA |

ALTA |

MEDIA ALTA |

BAJA |

MUY BAJA |

EN PORCENTAJE |

90 + |

60 - 89 |

40 - 59 |

25 - 39 |

10 - 24 |

Menos 10 |

(*) 1 hectárea = 15.9 tareas dominicanas

Tipo de terreno de la parcela y distancia de la vivienda

Entre las explotaciones se encontró que una mitad de las mismas operan en terrenos de llano a ligeramente inclinado y la otra en terrenos inclinados. Entre las exclusivamente ganaderas predominan significativamente estos últimos sobre los primeros, en el caso de los otros dos sistemas productivos se da una relación inversa: por cada diez fincas, siete operan en terreno de llano a inclinado y tres lo hacen en inclinados. La mitad de los productores tienen su vivienda contigua a la parcela, mientras que la otra mitad reside a una distancia de un kilómetro o más, predominando considerablemente las que se encuentran entre 1k y 3k. Entre la primera mitad predominan los productores de cultivos y mixtas, y en la segunda mitad se encuentran los ganaderos exclusivos, la mayoría de los cuales residen a más de un kilómetro de su explotación (ver Figura 1).

Formas de propiedad de la tierra

De cada 10 agricultores consultados, entre 6 y 7 declararon que sus parcelas son propias con título, mientras que entre tres y cuatro viven en una situación de inseguridad de sus parcelas al explotarlas en condición de prestadas o arrendadas, es decir, que no tienen tierra. Esta última condición la padecen mayormente los agricultores minifundistas de agricultura exclusiva, entre los cuales, el 60% opera en tierras que son arrendadas o prestadas. Por el contrario, el 95% de los ganaderos exclusivos y el 90% de los mixtos son propietarios con título o sucesiones (ver Figura 1).

Destino de la producción

Entre los campesinos encuestados, predomina la cría de ganado para leche en las explotaciones ganaderas exclusivas; los cultivos permanentes y algunos temporeros, combinados con pastizales caracterizan las explotaciones mixtas. Y los pequeños productores de cultivos combinan rubros permanentes para la venta con el conuco de cultivos alimenticios de ciclo corto, los cuales constituyen la única forma de producción de los agricultores minifundistas (ver Figura 1).

La actividad agropecuaria entre estos productores esta mercantilizada en su totalidad. Con algunas variaciones entre los pequeños productores agrícolas que aunque tratan de vender su producción, muchas veces no lo logran. La monetización de la economía rural obliga al campesino a vender sus productos para poder obtener ingresos que les permitan comprar lo que necesitan para la subsistencia del hogar.

Importancia de la actividad agropecuaria

Se pudo determinar en la investigación que en 8 de cada 10 productores ganaderos, la explotación de su finca constituye su única actividad económica. En cambio, entre los agricultores en explotaciones de cultivo y mixtas, la proporción de los que se dedican exclusivamente a su actividad en la finca es mucho menor, puesto que en ambos grupos, 60 y 63% de estos respectivamente, comparten la agropecuaria con otras actividades (ver Figura 1).

Se pudo constatar en el estrato de las explotaciones mixtas, la presencia de empleados públicos, que comparten su empleo con la actividad agropecuaria, lo cual repercute en la proporción del ingreso y el tiempo que dedican estos productores a su finca, como se verá en los acápites siguientes.

Ingreso del productor(a)

Entre las pequeñas fincas ganaderas exclusivas, 6 de cada 10 ganaderos reportaron que el 80% y más de sus ingresos son obtenidos de la operación de su finca. Mientras que los agricultores de cultivos obtienen de sus fincas entre el 50%-79% de su ingreso familiar. Apenas un tercio declaró obtener de estas entre el 80% y el 100% de sus ingresos.

Tiempo que dedica a la finca

La mitad de los productores encuestados dedica entre 20 y 32 horas de su jornada laboral a su finca. Mientras que 4 de cada 10 dedican menos de 20 horas semanales. Entre los ganaderos la mayor proporción de estos, se concentra en el rango de 20 a 32, y la restante, casi 40%, dedica menos de 20 horas semanales.

En cambio, entre los agricultores de cultivos las proporciones están más distribuidas, si bien comparten con los ganaderos exclusivos, la misma proporción de efectivos que trabajan menos de 20 horas, al mismo tiempo domina el rango de los que dedican más de 33 horas en las labores de su parcela agrícola (ver Figura 1).

Fuerza de trabajo en la finca

El trabajo asalariado está altamente generalizado en el territorio. Al hecho de que 45% de las explotaciones operan predominantemente con trabajo asalariado, se suma un 30% adicional que lo contrata ocasionalmente, para labores como siembra y cosecha. Apenas un 16% dijo que nunca lo contrata. El trabajo familiar participa de forma ocasional en tres de cada 10 fincas, según los encuestados.

Entre los ganaderos exclusivos, en 8.3 de cada 10 fincas los jornaleros pagados constituyen la principal fuerza de trabajo. Solo 6% realiza la mayor parte del trabajo y un tercio nunca trabaja en finca. El trabajo familiar es ocasional, solo el 39% de los casos. Entre los pequeños productores agrícolas, la principal fuerza de trabajo lo es el propio productor(a). Aunque 6 de cada 10 contratan jornaleros ocasionalmente para siembra y cosecha. La participación del trabajo familiar también es ocasional, se limita a pocas parcelas y, normalmente, solo a la pareja; la mayoría declaró que los hijos casi nunca participan.

Estos resultados se relacionan con la presencia dominante de minifundios de menos de una hectárea, donde la actividad agrícola es muy precaria y no ocupa plenamente ni siquiera la mano de obra del propio productor(a) (ver Figura 1).

La organización campesina

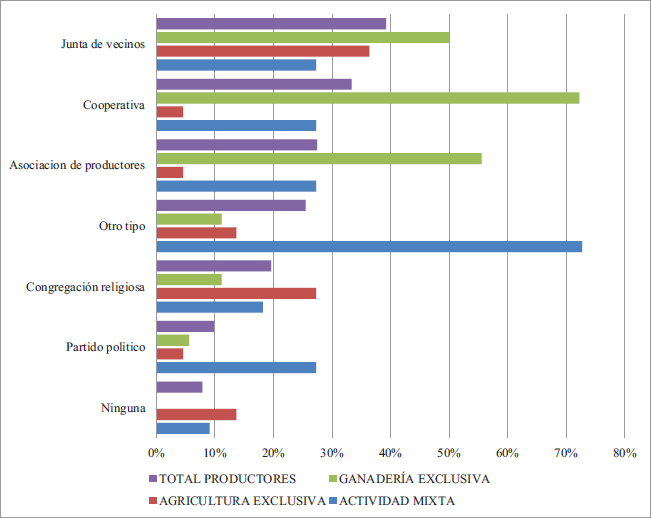

En el municipio de Monte Plata, la organización campesina es débil. Según datos recolectados, apenas tres de cada diez productores encuestados están organizados, ya sea en cooperativas agropecuarias, asociaciones o ambas. Sin embargo, esta realidad varía según la actividad: más del 70 % de los ganaderos exclusivos pertenece a una cooperativa y más de la mitad, a asociaciones de productores. En contraste, pequeños agricultores y minifundistas muestran muy bajos niveles de afiliación.

Entrevistas a técnicos y líderes locales revelan que las organizaciones más efectivas están vinculadas a la producción de leche, dada su conexión con el circuito capitalista agroindustrial. Destaca la Asociación de Ganaderos de Monte Plata (AGAMPTA), dominada por los grandes ganaderos, tiene poder político significativo, logrando apoyo estatal para instalar dos plantas

procesadoras y acceder al Programa de Alimentación Escolar como suplidor. Esta influencia también impacta en procesos electorales locales.

En contraste, pequeños ganaderos de Don Juan, suplidores de leche de una pasteurizadora privada del Grupo SID (dueño de Induspalma), además de que están subordinados a esa empresa, mediante mecanismos como los estándares del producto requerido y la imposición de los precios, carecen de apoyo estatal. Su líder, Leonardo Mercedes, denuncia la falta de infraestructura básica, como caminos y suministro eléctrico en las fincas, aunque reconoce avances logrados por el esfuerzo de los socios, como el pequeño centro de acopio y refrigeración de leche que montaron.

Fuera del ámbito lechero, las cooperativas y asociaciones agrícolas de Monte Plata presentan una organización interna precaria y con escasa incidencia política. Organizaciones emblemáticas, como COOPSANTO —antes importante distribuidora de arroz— y el Movimiento de Campesinos Trabajadores Las Comunidades Unidas (MCCU), están debilitadas. Este último apenas cuenta con 20 afiliados en la localidad de Plaza Cacique, afectados por la falta de resultados y la desconfianza hacia estas estructuras, según cuenta Doña Octavia representante de la organización en los cuatro parajes de la sección.

Productores como don Carlos, en El Dian, critican la inoperancia de cooperativas donde sus ahorros permanecen paralizados y asociaciones que nunca funcionaron. Sin embargo, en muchas comunidades rurales, las juntas de vecinos han asumido un rol organizativo activo, siendo el principal canal para que pequeños agricultores gestionen servicios básicos, reclamos de tierras y apoyo agropecuario (ver Figura 2).

Figura 2

Productores agropecuarios según afiliación a organizaciones del territorio

Fuente: Encuesta a Hogares Rurales Municipio de Monte Plata. Marzo 2024.

Acceso a infraestructuras y servicios agropecuarios

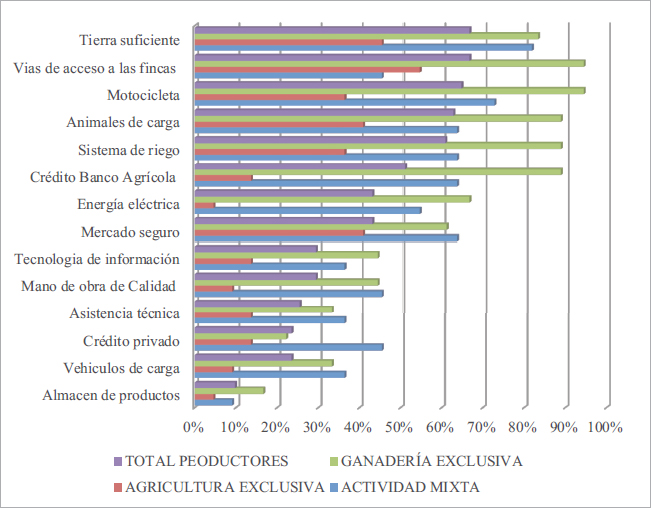

Se levantó información acerca del acceso de las unidades campesinas investigadas a catorce facilidades, tecnologías y servicios agropecuarios, de los que normalmente dispone la agricultura empresarial, como forma de acercarnos a una medida del nivel de capitalización de las primeras, a partir de estos accesos, como indicadores indirectos, ante la imposibilidad de hacer un estudio más profundo de los saldos económicos de cada parcela.

En la Tabla 4 se puede observar que en general existe un bajo nivel, pues en promedio, las fincas investigadas tienen un acceso promedio de apenas 42%. No obstante, se evidencia una diferenciación significativa entre las fincas ganaderas exclusivas y mixtas, entre los que el promedio sube a 61% y 51% respectivamente, y las pequeñas fincas de cultivos exclusivamente, cuyo promedio es muy bajo con apenas 24% de acceso.

Tabla 4

Indicadores de acceso de las fincas a 14 infraestructuras, equipos y servicios agropecuarios

INDICADORES |

TOTAL PRODUCTORES |

GANADERÍA EXCLUSIVA |

AGRICULTURA EXCLUSIVA |

ACTIVIDAD MIXTA |

Promedio general de acceso |

43% |

61% |

24% |

51% |

Cantidad categorías a las que acceden más del 80% de las fincas |

0 |

6 |

0 |

1 |

Cantidad categorías a las que acceden 50% y más de las fincas |

6 |

8 |

1 |

7 |

Cantidad categorías a las que acceden 25% y más de las fincas |

11 |

12 |

6 |

13 |

Cantidad de categorías con acceso debajo de 25% de las fincas. |

1 |

1 |

8 |

1 |

Fuente: Encuesta a hogares rurales municipio de Monte Plata. Marzo 2024.

Las explotaciones con más altos niveles de capitalización son las ganaderas exclusivas. Más del 80% de estas tiene acceso a seis servicios de los 14 investigados, y si se abre el radio, más del 50% de estas unidades disponen de 8 de las 14. Las explotaciones mixtas andan por un nivel ligeramente inferior. Mientras las pequeñas agrícolas presentan una situación precaria. En ocho de las 14 facilidades no llegan a tener acceso ni el 25% de estas unidades (ver Tabla 4).

En la Figura 3 aparecen listadas las facilidades y el porcentaje de acceso por tipo de unidad campesina. En este nivel cabe distinguir las facilidades y tecnologías que se agencia el productor por la vía privada y las que se obtienen del servicio público. Nótese la brecha de acceso entre ganaderos y mixtos vs los pequeños agricultores de cultivos, especialmente en energía eléctrica, crédito estatal, caminos de acceso y agua.

Figura 3

Productores según infraestructura, equipos y servicios agropecuarios de que disponen en la finca

Fuente: Encuesta a hogares rurales municipio de Monte Plata. Marzo 2024.

Políticas agrarias y agricultura campesina en Monte Plata

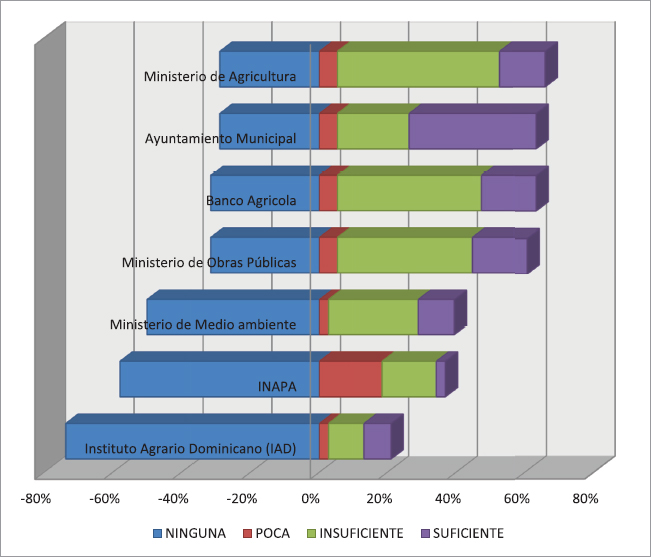

Según las opiniones de los productores encuestados, la presencia del Estado en Monte Plata es escasa y deficiente. Aunque se conoce la existencia de instituciones como el Ministerio de Agricultura, el Banco Agrícola y el Ministerio de Obras Públicas, la mayoría de los entrevistados valora su incidencia como insuficiente. En el caso de Agricultura, tres de cada cuatro encuestados consideran deficiente su intervención. La percepción más crítica recae sobre el Instituto Agrario Dominicano (IAD), al que tres cuartas partes atribuyen nula incidencia en sus comunidades y explotaciones, siendo reconocida su presencia por menos del 20%, y más de la mitad de estos la consideran insuficiente. También se evaluó muy negativamente al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) y al Ministerio de Medio Ambiente (ver Figura 4).

Figura 4

Incidencia de las instituciones públicas en los pequeños campesinos de Monte Plata

Fuente: Encuesta a hogares rurales municipio de Monte Plata. Marzo 2024.

Revisiones de estadísticas y entrevistas a técnicos y líderes de la zona, permitieron reforzar la opinión campesina al constatarse que las instituciones con mayor responsabilidad en el fomento de la pequeña agricultura campesina —Agricultura, Banco Agrícola y el IAD— operan con mucha deficiencia en el territorio. Con sus acciones y omisiones, refuerzan la estructura lati-minifundista del territorio, descuidando el apoyo a los pequeños productores. A continuación el balance.

En la subzona Agrícola de Monte Plata, el Ministerio de Agricultura opera con una cobertura parcial de su estructura técnica territorial, ya que solo cuatro de las siete áreas agropecuarias cuentan con agentes de área activos, mientras que las tres áreas restantes con mayor número de productores no tienen personal asignado desde hace años (ver Tabla 5).

Tabla 5

Productores agropecuarios por áreas agropecuarias subzona Monte Plata, del Ministerio de Agricultura

AREAS AGROPECUARIAS |

CANTIDAD DE PRODUCTORES |

¿TIENE AGENTE DE AREA? |

Plaza Cacique |

200 |

Si |

Don Juan |

190 |

Si |

Monte Plata Centro |

185 |

Si |

Hatillo |

200 |

Si |

Chirino |

350 |

NO |

El Dian |

350 |

NO |

La Luisa |

400 |

NO |

Fuente: Elaborado con informaciones suministradas por Sub-zonal Agropecuaria Monte Plata.

Esta situación limita el alcance de los servicios agropecuarios a los pequeños productores. Los escasos técnicos de áreas y programas disponibles, suelen concentrar su labor en las fincas medianas y grandes, en interés de presentar “buenos resultados” de producción. Aparte de que, tal como declaró el encargado, por el tipo de suelo del municipio una finca inferior a las 100 tareas no es viable económicamente. Lo que refleja una visión empresarialista y fomentalista muy generalizada entre funcionarios y profesionales agrícolas, que considera una pérdida de recursos el apoyo a la agricultura campesina.

En cuanto a la reforma agraria, Según informaciones del Instituto Agrario Dominicano (IAD), en el municipio existen unos 12 asentamientos agrarios, que ocupan unos 25 asentamientos agrarios. Con una superficie de más de 235 mil tareas distribuidas a unos 4,429 parceleros y una carga familiar de 24,881 personas (ver Tabla 6).

Tabla 6

Relación de asentamientos agrarios del Municio de Monte Plata

ASENTAMIENTOS CAMPESINOS |

SUPERFICIE DISTRIBUIDA |

PARCELEROS ASENTADOS |

CARGA FAMILIAR |

DESTINO |

UBICACIÓN |

AC-051 EL DEAN |

5,036 |

71 |

473 |

FRUTOS MENORES |

EL DIAN |

AC-378 EL DEAN I |

3,000 |

100 |

550 |

FRUTOS MENORES |

EL DIAN |

AC-428 SAN VICENTE |

7,005 |

263 |

1,474 |

GANADERIA |

EL DIAN |

AC-509 MARIA DOMINGUEZ |

3,516 |

121 |

666 |

AGRÍCOLA |

DON JUAN |

AC-516 ANTONIO GUZMAN FDEZ. |

2,636 |

112 |

616 |

FRUTOS MENORES |

LA LUISA |

AC-518 ANTONIO GUZMAN FDEZ. |

6,516 |

232 |

1,276 |

FRUTOS MENORES |

CINCO CASAS |

AC-519-525 ANTONIO GUZMAN FDEZ. (FUNDIDOS) |

7,360 |

306 |

1,683 |

FRUTOS MENORES |

CHIRINO |

AC-521 ANTONIO GUZMAN FDEZ. |

2,240 |

103 |

567 |

FRUTOS MENORES |

LA CANDELARIA |

AC-523 ANTONIO GUZMAN FDEZ |

3,621 |

161 |

886 |

FRUTOS MENORES |

LA LUISA |

AC-458 DON JUAN 1 |

7,294 |

72 |

413 |

GANADERO |

BATEY TRIPLE OZAMA |

AC-459 DON JUAN II |

3,647 |

42 |

213 |

INDETERMINADO |

BATEY BERMEJO |

AC-590 |

4,591 |

85 |

213 |

AGRICOLA/GANAD. |

OTAÑA |

Total |

56,462 |

1,668 |

9,030 |

Fuente: Elaborado a partir de informaciones del departamento de distribución de tierras, verificado y actualizado con la gerencia de la regional IAD Monte Plata.

No obstante estos datos quedan muy seriamente cuestionados por la evidencia empírica en el territorio, recolectadas en las visitas a los asentamientos y conversaciones con parceleros y técnicos. Los cuestionamientos más relevantes se listan a continuación.

a.La cantidad de parceleros y la superficie cubierta son mucho menor a las cifras suministradas por el departamento de distribución de tierras del IAD y la oficina regional de Monte Plata.

b.Los informes más conservadores hablan de que se ha reducido en más del 50% el número de parceleros, y de las parcelas que están operando, menos del 50% corresponde a los propietarios originales. Son variadas las causas citadas en las entrevistas y visitas a los asentamientos.

c.La mayoría de los proyectos están ubicados en tierras áridas de montaña y no disponen de infraestructura de caminos, agua y energía eléctrica ni se prestan servicios de apoyo a la producción a los parceleros. Muchos asentados abandonan, arriendan o venden la parcela por falta de recursos.

d.La venta irregular a propietarios absentistas, que van concentrando la tierra, y la urbanización creciente de proyectos agrarios, se han constituido en prácticas frecuentes, a los ojos de las autoridades del IAD.

e.Otros parceleros se han dedicado a la renta de las parcelas. De hecho hay productores que tienen varias parcelas arrendadas, ya sea a parceleros originales o a propietarios que han acumulado tierras de estas con esa finalidad, unos para explotaciones comerciales como las de piñas y otros para engorde de ganado de carne.

f.La institución muestra una gestión ineficiente, tanto en la administración como en la prestación de servicios agropecuarios al parcelero. Incluso, varios proyectos carecen de administrador, y en aquellos donde sí lo hay, estos técnicos operan con escaso respaldo institucional.

g.Como consecuencia de lo anteriormente expuesto la mayoría de los residentes en las zonas rurales no son los actuales beneficiarios de la reforma agraria. Por tanto, esta no ha impactado en la disminución de la pobreza rural, objetivo original de la reforma agraria como eje central del desarrollo rural.

En cuanto a la política crediticia. En informe suministrado por el propio Banco Agrícola, se pudo constatar que en 2023, los préstamos agrícolas en Monte Plata se concentraron en la ganadería y cultivos permanentes como piña, cacao y palma africana, que absorbieron el 61% de los fondos. Estos fondos aunque fueron destinados solo al 42% de los productores, la mayoría de estos no reside en el territorio. Mientras los cultivos temporeros de los pequeños productores locales apenas recibieron menos del 0.5% del financiamiento, lo que evidencia una política crediticia que refuerza la exclusión del pequeño agricultor campesino y las desigualdades estructurales (ver Tabla 7).

Tabla 7

Montos financiados por el Banco Agrícola en el municipio de Monte Plata al 31 de julio 2023, según sector económico y/o rubro

Propósito del préstamo |

Monto (RD$000) |

participación (%) |

Cantidad préstamos |

participación (%) |

Promedio (RD$000) |

Ganado vacuno |

1,168,042.4 |

29.8% |

472 |

28.1% |

2,474.7 |

Fábrica de quesos |

23,094.3 |

0.6% |

18 |

1.1% |

1,283.0 |

Ganado porcino, caprino y menores |

25,123.0 |

0.6% |

15 |

0.9% |

1,674.9 |

Avícola |

453,366.0 |

11.6% |

106 |

6.3% |

4,277.0 |

Producción de miel |

13,080.0 |

0.3% |

8 |

0.5% |

1,635.0 |

Piscicultura |

15,899.0 |

0.4% |

19 |

1.1% |

836.8 |

TOTAL PECUARIA |

1,698,604.7 |

43.4% |

638 |

38.0% |

2,662.4 |

TOTAL PRODUCCION AGRICOLA |

1,388,742.7 |

35.5% |

845 |

50.3% |

1,643.5 |

Subtotal cultivos permanentes |

1,371,157.1 |

35.0% |

785 |

46.8% |

1,746.7 |

Subtotal cultivos temporeros |

17,585.6 |

0.4% |

60 |

3.6% |

293.1 |

Subtotal producción agroindustrial |

208,400.0 |

5.3% |

2 |

0.1% |

104,200.0 |

SUBTOTAL CAP./MAQ. / INFRAESTRUCTURA EQUIP. |

242,401.0 |

6.2% |

39 |

2.3% |

6,215.4 |

Otros |

375,137.6 |

9.6% |

155 |

9.2% |

2,420.2 |

TOTAL GENERAL |

3,913,286.0 |

100% |

1,679 |

100% |

2,330.7 |

Fuente: Elaborado en base a datos del Banco Agrícola de la Republica Dominicana. 2023.

Discusión

La caracterización de la agricultura campesina en el municipio de Monte Plata se explica en función de una estructura agraria “lati-minifundista” (Duarte, 1980) o “bimodal” (Schejtman, 2008), resultado del

proceso histórico de penetración del capitalismo en el campo. Esta estructura está marcada por una concentración de la tierra en grandes latifundios ganaderos y de palma africana, junto al establecimiento de productores empresariales absentistas, residentes mayoritariamente en zonas urbanas.

La agricultura campesina, relegada a tierras marginales y de baja calidad, se encuentra en retroceso, dando paso a una nueva ruralidad (Vergara Vergara, 2011) que incluye campesinos sin tierra, semiproletarios y cuentapropistas no agrícolas (comercio, turismo, etc.), todos ellos con pocas oportunidades de inserción económica; los cuales pasan a ser parte del polo marginal, propio de las formaciones sociales capitalistas “estructuralmente dependientes” latinoamericanas (Quijano, 2020).

Esta investigación evidenció que el campesino tradicional, autónomo y basado en la producción familiar para el autoconsumo (Chayanov, 1966), prácticamente no existe en Monte Plata. El proceso de descampesinización, impulsado por las políticas neoliberales, impuestas a los países periféricos y sus estructuras agrícolas ha provocado la desaparición de muchas unidades campesinas y la transformación de las restantes hacia la mercantilización y monetización de la subsistencia (Bernstein, 2010).

Así, la lógica campesina tradicional ha sido sustituida por una lógica mercantilista. Por lo que el concepto de agricultura familiar de la FAO (2014, 2017) y el Ministerio de Agricultura (2019a, 2019b), centrado en el trabajo familiar y la autosuficiencia alimentaria, resulta cada vez menos representativo en este contexto (Del Rosario, 2022).

La contratación de trabajo asalariado en las fincas campesinas es común, aunque no siempre convierte al agricultor en capitalista, ya que en muchos casos el productor se autoexplota sin acumular capital. Sin que tenga lugar un proceso de diferenciación hacia la pequeña agricultura capitalista (Bernstein, 2010), como se observó en algunos pequeños ganaderos del Distrito Municipal de Don Juan y productores agrícolas medianos del DIAN.

La heterogeneidad de la agricultura campesina local se manifiesta en tres estratos. El primero − compuesto por pequeños ganaderos de leche asociados−, opera con trabajo asalariado y se inserta en el circuito capitalista de la pasteurización. Aunque acceden a ciertos servicios y tecnologías, su escasa capitalización y falta de control del excedente económico impide clasificarlos como pequeños capitalistas propiamente, sino como pequeño productor de mercancía simplemente (Bernstein, 2010).

El segundo grupo de pequeños y medianos agricultores de cultivos permanentes, muestra una economía monetizada, con débil capitalización y dependencia de intermediarios. Su inserción subordinada al mercado, combinada con migración juvenil y baja cobertura de servicios, los sitúa en una zona de transición entre persistencia y descomposición, como sugiere Wolf (1971).

El tercer estrato lo constituyen minifundistas de subsistencia, con parcelas en tierras degradadas, fuerte dependencia del trabajo asalariado fuera de la finca y uso precario de formas tradicionales de tenencia. Su perfil se acerca al campesino semiproletarizado descrito por Shanin (1976), propio de contextos periféricos con acumulación primitiva permanente.

Aunque estas diferenciaciones en la economía campesina refieren a los clásicos estudios de la estructura de clase en el agro (Lenin, Kautsky, R. Bartra), la realidad de Monte Plata no encaja en esos esquemas. Ya que, en Monte Plata, de un lado no se identificaron trayectorias campesinas hacia convertirse en empresariados agrícolas, sino más bien estancadas o en descomposición. Pero tampoco en el otro extremo de la descampesinización se aprecia gran flujo de campesinos proletarizados.

Lo anterior confirma que el capitalismo agrario en las economías periféricas precariza al campesinado sin absorberlo (Amín, 1977; Quijano, 2020). La presencia de mano de obra haitiana, sin derechos laborales y con salarios por debajo del mínimo legal, refuerza esta exclusión estructural, constituyendo la base de la acumulación capitalista de la agricultura empresarial en el territorio (Del Rosario, 2022; Cassá, 2023).

La dimensión política y cultural del campesinado −entendido como sujeto social portador de identidades, saberes y formas de acción colectiva (Bartra, 2008) − aparece debilitada. Las organizaciones campesinas están ausentes o inactivas, y la acción colectiva ha sido sustituida por un individualismo clientelar, incapaz de articular demandas sociales. Esta fragmentación, acentuada por la heterogeneidad propia de la nueva ruralidad, limita la capacidad de articulación y movilización campesina y desconecta la comunidad rural de los movimientos sociales y políticos de clase.

Como se expuso en los hallazgos, la presencia del Estado en Monte Plata ha sido limitada e ineficaz para los pequeños agricultores. La llamada reforma agraria no alcanza esa categoría, pues se ha reducido a la distribución de tierras estatales de baja calidad, sin infraestructura productiva, servicios técnicos ni acceso al crédito. Lo que ha terminado fortaleciendo la estructura lati-minifundista y excluyente del territorio.

Este abandono responde a un modelo agrícola neoliberal basado en la producción industrial de alimentos y su “revolución verde”, caracterizada por el uso intensivo de agroquímicos, semillas mejoradas y prácticas ambientalmente degradantes (Vergara Vergara, 2011; van der Ploeg, 2014). En Monte Plata, este modelo se expresa en el desplazamiento de la agricultura campesina por productores absentistas, debido al encarecimiento de los costos y la complejidad del proceso productivo, lo que genera migración forzosa, pobreza rural y pérdida de soberanía y seguridad alimentaria.

Conclusiones y recomendaciones

En Monte Plata, la agricultura campesina muestra signos claros de desintegración, sin que el modelo Agroempresarial impuesto absorba ni ofrezca alternativas de inserción económica en condiciones dignas a los campesinos desplazados. A pesar de su heterogeneidad interna, los distintos estratos comparten limitaciones que obstaculizan su reproducción: tierras de baja calidad, servicios e infraestructuras escasas, baja capitalización, dependencia de intermediarios y una presencia estatal limitada y poco eficaz.

Esta situación revela una coexistencia conflictiva entre formas campesinas persistentes y relaciones capitalistas expansivas, que se expresa como una tensión entre subordinación, resistencia y descomposición. Sin políticas públicas diferenciadas y eficaces, el proceso de descampesinización continuará profundizándose.

Frente a este panorama, se propone avanzar hacia un proceso sostenido de transformación estructural de las relaciones de producción en el campo, sustentado en el fortalecimiento del desarrollo local. En esta perspectiva, y siguiendo a van der Ploeg (2014), se sostiene que la agricultura campesina representa la única vía para generar crecimiento económico con inclusión social y sostenibilidad ambiental en las zonas rurales.

En consecuencia, resulta fundamental construir una economía campesina sólida, con capacidad colectiva −a través de la asociatividad− para disputar espacios al capital agroempresarial en condiciones más equitativas, tanto en lo productivo como en lo territorial. En esta línea, se proponen las siguientes medidas de política.

Reforma agraria integral y efectiva

Garantizar a los campesinos residentes en Monte Plata acceso seguro a tierra de calidad, implementando una reforma agraria que elimine el latifundio improductivo y el precarismo minifundista, mediante asentamientos asociativos autogestionarios. Con disponibilidad de infraestructura, asistencia técnica, créditos, educación, tecnología y acceso a mercados, tal como manda el conjunto de leyes que componen el Código Agrario Dominicano.

Políticas públicas diferenciadas

Fortalecer la presencia estatal en el territorio, con programas, instituciones, marcos normativos y recursos focalizados en la agricultura campesina. Distinguiéndola claramente de la agricultura empresarial.

Fortalecimiento de los servicios rurales

Se requiere inversión sostenida en infraestructura productiva (riego, caminos, energía), asistencia técnica, financiamiento adaptado, conectividad digital y acceso a mercados para mejorar la competitividad de las unidades campesinas.

Organización campesina autónoma y educación política

Es clave promover formas organizativas de base territorial con autonomía frente a estructuras clientelares, fortalecidas por procesos de educación basados en los principios de la economía solidaria, la acción común y la participación consciente en las políticas públicas.

Inserción productiva no subordinada

La integración de los pequeños productores a los circuitos comerciales y agroindustriales debe enmarcarse en un desarrollo territorial urbano-rural integral, que supere la lógica de acumulación de la gran empresa. Para ello, se requieren acompañamiento estatal a las organizaciones de productores que garantice relaciones contractuales justas, agregación de valor en origen y mayor autonomía en la toma de decisiones.

Transición agroecológica y recampesinización

Promover procesos de recampesinización territorial basados en los principios de la agroecología —sistemas productivos sin agroquímicos ni transgénicos, equilibrio ecológico y autonomía campesina— como estrategia de desarrollo rural que mejore la calidad de vida de las familias, fortalezca los medios de vida rurales y garantice la soberanía y seguridad alimentaria.

Investigación multidisciplinaria sobre el campesinado

Finalmente, fomentar desde las universidades estudios integrados multidisciplinarios que profundicen en las dimensiones económicas, sociales, culturales y políticas del campesinado contemporáneo, como base para diseñar políticas públicas más eficaces, contextualizadas y transformadoras.

Referencias bibliograficas

Amín, S., & Vergopoulos, K. (1977). La Cuestión Campesina y el Capitalismo. (G. Dávila, Trad.). Editorial Nuestro Tiempo.

Báez Evertsz, F. (1978/2025). Azúcar y dependencia en la República Dominicana. En Obras Selectas. Tomo I (pp. 203–350). Santo Domingo: Archivo General de la Nación. Vol. DXX.

Bartra, R. (1979). Estructura Agraria y Clases Sociales en México. Serie Popular Era; Instituto de Investigaciones Sociales/UNAM.

Bartra, A. (2008). Campesindios. Aproximaciones a los campesinos de un continente colonizado. Boletín de Antropología Americana, 44, 5–24. http://www.jstor.org/stable/41426470

Baud, M. (2020). Modernidad y luchas sociales en la sociedad dominicana, siglos XIX y XX. Academia Dominicana de la Historia.

Bernstein, H. (2010). Class Dynamic and agrarian change. Agrarian change and peasant studies. Kumarian Press. https://www.rienner.com/uploads/5a6f866b41e98.pdf

Cassá, R. (2023). Historia Social y Económica de la República Dominicana. Tomo II. Edición Corregida y Ampliada. Edición Aimara Vera.

CEPAL (1980). La inserción social del campesinado latinoamericano en el crecimiento económico (E/CEPAL/R.232). https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/31444/S8000202_es.pdf

Chayanov, A. V. (1966). The theory of peasant economy (D. Thorner, B. Kerblay, & R. E. F. Smith, Eds.). Richard D. Irwin for the American Economic Association. https://www.google.com.do/books/edition/A_V_Chayanov_on_the_Theory_of_Peasant_Ec/8ES8AAAAIAAJ?hl=es&gbpv=1

del Rosario, P., Morrobel, J. (2018). Ocupación y pobreza rural en la República Dominicana. Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (Idiaf). https://wp.sodiaf.org.do/publicaciones/wp-content/uploads/2023/02/OCUPACION_POBREZA_RURAL_R_D.pdf

del Rosario, Pedro J. (2022). La agricultura familiar en la República Dominicana. Hacia la construcción de una base cuantitativa para el diseño de políticas. Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF). https://wp.sodiaf.org.do/publicaciones/wp-content/uploads/2023/02/La-Agricultura-Familiar-en-La-Repblica-Dominicana.pdf

Dore, C. (1979). Problemas de la Estructura Agraria Dominicana. Biblioteca Taller 112.

Duarte, I. (1980). Capitalismo y Superpoblación en Santo Domingo. Mercado de Trabajo Rural y Ejército de Reserva Urbano. CODIA. República Dominicana.

FAO. (2014). Año Internacional de la Agricultura Familiar 2014. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. https://www.fao.org/4/as281s/as281s.pdf

FAO (2017). Decenio Agricultura Familiar Latinoamérica y El Caribe. Portal de la FAO. Plataforma de conocimientos sobre agricultura familiar. https://www.fao.org/family-farming/detail/es/c/1310291/

FAO & BID. (2007). Políticas para la agricultura familiar en América Latina y el Caribe (S. Baquero, M. Rodríguez Fazzone, & C. Falconi, Eds.) [1ª ed.]. FAO – Oficina Regional para América Latina y el Caribe & Banco Interamericano de Desarrollo. https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/AGRO_Noticias/docs/politicasafresu.pdf

Kautsky, K. (2020). La Cuestión Agraria. Estudio de las tendencias de la agricultura Moderna y de la Política Agraria de la Socialdemocracia. Ediciones Bandera Roja. PDF. https://edicionesbandera.com/wp-content/uploads/2021/01/Lenin-La-cuestion-agraria.pdf

Lenin, V. I. (1899/1981). El desarrollo del capitalismo en Rusia. En Obras completas (Tomo 3, trad. Editorial Progreso). Reproducido en Marxists Internet Archive. https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/oc/progreso/index.htm