Ciencia y Sociedad, Vol. 50, No. 2, diciembre, 2025 • ISSN (impreso): 0378-7680 • ISSN (en línea): 2613-8751

EVALUACION DE IMPACTO DE LAS CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS EN CHILE UTILIZANDO EL MÉTODO DE CONTROL SINTÉTICO

Impact assessment of the public works concession law in Chile using the synthetic control method

DOI: https://doi.org/10.22206/ciso.2025.v50i2.3420

Sergio Alejandro Hinojosa

Piappem Institute

https://orcid.org/0009-0008-7963-5792

shinojosa@piappem.org

Eduardo Arturo Koffman Jopia

Piappem Institute

https://orcid.org/0009-0003-1282-4066

ekoffmann@gmail.com

Recibido: 26/12/2024 ● Aprobado: 28/4/2025

Cómo citar: Hinojosa, S. A., Koffman Jopia, E. A. (2025). Evaluación de Impacto de la Ley de Concesión de Obra Pública en Chile utilizando el método de Control Sintético. Ciencia y Sociedad, 50(2), 141-162. https://doi.org/10.22206/ciso.2025.v50i2.3420

Resumen

En este documento se analiza el impacto de la implementación de la Legislación de Concesiones de Obras Públicas (COP) en el crecimiento económico de Chile, utilizando el método de control sintético para construir un contrafactual que represente el desempeño del PIB per cápita en ausencia de la intervención. Basado en datos de PIB per cápita de Chile y siete países latinoamericanos seleccionados para el periodo 1980-1993, se desarrolló un modelo sintético que minimiza las diferencias pre-intervención. Los resultados indican que, tras la implementación de las políticas en 1994, el Producto Interno Bruto per cápita de Chile comenzó a divergir significativamente del contrafactual sintético, particularmente a partir de 2002, sugiriendo un impacto positivo significativo de las políticas de Asociación Público Privada (APPs) en el crecimiento económico del país.

Palabras clave: Impacto, concesiones de obras públicas, crecimiento económico, Chile, control sintético, países latinoamericanos, producto interno bruto, asociación público-privada.

Abstract

This document analyzes the impact of the implementation of the Public Works Concessions Law (COP) on Chile’s economic growth, using the synthetic control method to construct a counterfactual representing the performance of GDP per capita in the absence of the intervention. Based on GDP per capita data from Chile and seven selected Latin American countries for the period 1980-1993, a synthetic model was developed that minimizes pre-intervention differences. The results indicate that, following the implementation of the policies in 1994, Chile’s GDP per capita began to significantly diverge from the synthetic counterfactual, particularly from 2002 onwards, suggesting a significant positive impact of the PPPs1 policies on the country’s economic growth.

Keywords: Impact, public works concessions, economic growth, Chile, synthetic control, latin american countries, gross domestic product, public-private partnership.

Introducción

El presente Artículo tiene como objetivo evaluar el impacto de la Ley de Concesiones de Obras Públicas en Chile (COP), implementada a partir de la década de 1990, en el crecimiento económico del país. La Ley N° 19.336, promulgada en 1993 que, en conjunto con una implementación sistemática de proyectos de obra pública mediante APPs como política pública, estableció el marco para la participación del sector privado en la construcción, mantenimiento y operación de infraestructura pública aplicando inicialmente el modelo BOT (Build, Operate, Transfer). Con el tiempo, este modelo evolucionó al DBFMOT (Design, Build, Finance, Maintain, Operate, Transfer), especialmente en sectores de infraestructura vertical2. A la fecha, Chile ha desarrollado un total de 77 proyectos de concesiones (vigentes en contratos) bajo el modelo de asociaciones público-privadas (APP) el cual difiere de una privatización propiamente tal, con una inversión acumulada de aproximadamente 25,7 mil millones de dólares estadounidenses.

El estudio se justifica por la necesidad de cuantificar los efectos económicos de las políticas de concesiones de obras públicas, dadas sus implicaciones para la modernización de la infraestructura y el desarrollo económico del país, considerando que el Programa de Concesiones 2024 del Ministerio de Obras Públicas (MOP) de Chile contempla la creación de 48 mil nuevos empleos durante el periodo 2024-2028 e incluye 43 proyectos que serán licitados (que representan un 56% respecto a lo realizado hasta el 2023), con una inversión total de $17.600 millones de dólares (es decir, un 68% respecto a lo invertido al 2024). Los proyectos abarcan soluciones de transporte sustentable, conectividad terrestre y aérea, edificación pública, seguridad ante desastres y seguridad hídrica, entre otros. Esta iniciativa fue anunciada por el MOP, destacando la importancia de estos proyectos para el desarrollo económico y social en 11 regiones del país.

Utilizando el método de control sintético, se construirá un contrafactual para estimar lo que habría ocurrido en Chile en ausencia de estas políticas. Este enfoque permite una comparación precisa entre el desempeño económico observado y un escenario contrafactual, empleando datos del PIB per cápita de Chile y de un conjunto de países seleccionados para un periodo de 34 años entre 1980- y 2014.

El análisis se desarrollará en varias etapas. Primero, se seleccionan los países de control (Venezuela, Argentina, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Uruguay y Guatemala) con características económicas y estructurales similares a las de Chile antes de la intervención. Luego, se construyen ponderadores para estos países con el fin de minimizar las diferencias entre el PIB per cápita real y el sintético en el periodo pre-intervención (1980-1993). Posteriormente, se evalúa el impacto de la intervención comparando el PIB per cápita real de Chile con el contrafactual sintético para el periodo post-intervención (1994-2014). Finalmente, se interpretan y analizan los resultados para determinar el impacto de las políticas de concesiones de obras públicas en el crecimiento económico de Chile.

El modelo de Concesiones de Obras Públicas (COP)

La implementación de la Ley de Concesiones de Obras Públicas en Chile (COP) se remonta a la década de 1990, con la promulgación de la Ley N° 19.336 en 1993, la cual sentó las bases para la participación del sector privado en la construcción, mantenimiento y operación de infraestructura pública. Esta Ley fue parte de una estrategia más amplia del gobierno chileno para modernizar la infraestructura del país, mejorar la eficiencia en la ejecución de proyectos y fomentar el desarrollo económico mediante la colaboración con el sector privado. El enfoque inicial estuvo en la concesión de carreteras y aeropuertos, con el objetivo de reducir los déficits de infraestructura y mejorar la conectividad nacional.

A lo largo de los años, la Ley de Concesiones ha experimentado varios cambios y actualizaciones significativas. En 1996, se introdujo el Decreto con Fuerza de Ley N°900 (DFL N°900), que estableció el marco normativo para las concesiones de obras públicas en Chile. Posteriormente, en 2010, la Ley N° 20.410 modificó el DFL N°900, introduciendo mejoras en áreas como los niveles de servicio y estándares técnicos en las concesiones. Un hito importante fue la Ley N° 21.044 de 2017, que creó la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas (DGCOP), la cual se encarga de estructurar, regular y supervisar el desarrollo de proyectos concesionados. El sistema de concesiones ha sido fundamental para el desarrollo de la infraestructura en el país desde su implementación en la década de 1990, facilitado por el DFL N°900 y sus modificaciones, que han permitido la participación del sector privado en la construcción, operación y mantenimiento de infraestructura pública, como se ha indicado por más de 25 mil millones de dólares en 77 proyectos.

El éxito del modelo de concesiones en Chile se evidencia en su clasificación como líder en América Latina en el uso de APPs, según el índice Infrascope de The Economist Intelligence Unit (2022) en conjunto con el Banco Intermaericano de Desarrollo.

Revisión de literatura sobre metodologías de evaluación de impacto en políticas públicas

La evaluación cuantitativa de políticas públicas es fundamental para entender los efectos de las intervenciones gubernamentales en diversos ámbitos sociales y económicos. Entre los métodos más utilizados se encuentran los estimadores de matching, métodos de regresión, métodos de propensity score, diferencias en diferencias, variables instrumentales y el control sintético. A continuación, se presenta una revisión sintética de estos métodos, destacando sus principios, aplicaciones, ventajas y limitaciones, y argumentando por qué el método de control sintético puede ser más adecuado para evaluar políticas públicas con impactos a largo plazo, como es el caso de las COP.

Estimadores de matching

Los estimadores de matching son una técnica utilizada en la evaluación de impacto de políticas públicas que busca emparejar unidades tratadas con unidades de control que sean similares en términos de características observables. Este método intenta replicar un experimento controlado aleatorizado al encontrar “gemelos” estadísticos para cada unidad tratada, permitiendo una comparación válida de los resultados entre los dos grupos. La idea fundamental detrás de los estimadores de matching es que, al emparejar adecuadamente las unidades tratadas con las unidades de control, se puede reducir el sesgo en las estimaciones del impacto causal de una intervención. El principio básico del matching es encontrar un conjunto de unidades de control que sean lo más similares posible a las unidades tratadas en términos de sus características observables antes del tratamiento. Heckman et al. (1997) proporcionan evidencia empírica sobre la eficacia del emparejamiento como estimador de evaluación econométrica en programas de formación laboral. En un estudio posterior, Heckman et al. (1999) refinan el enfoque del emparejamiento, abordando cuestiones de sesgo de selección y eficiencia en la estimación de efectos causales.

Métodos de regresión

Los métodos de regresión son técnicas estadísticas fundamentales en la evaluación de políticas públicas. Estos métodos permiten controlar las diferencias en características observables entre unidades tratadas y de control, proporcionando una estimación del impacto causal de una intervención. Las regresiones lineales son las más comúnmente utilizadas, aunque otros tipos de modelos de regresión (como logit y probit) también se aplican dependiendo de la naturaleza de los datos y la variable dependiente. El principio básico detrás de los métodos de regresión es modelar la relación entre una variable dependiente (resultado) y una o más variables independientes (covariables y tratamiento). Esto permite aislar el efecto del tratamiento de otras influencias.

Métodos de propensity score

Los métodos de propensity score (PS) son una técnica avanzada en la evaluación de impacto de políticas públicas, diseñados para abordar el problema del sesgo de selección en estudios observacionales. El propensity score, definido como la probabilidad de recibir el tratamiento dado un conjunto de covariables, permite emparejar unidades tratadas y no tratadas en una sola dimensión en lugar de múltiples covariables. Este enfoque simplifica el proceso de matching y reduce el sesgo en la estimación de efectos causales. El propensity score fue introducido por Rosenbaum y Rubin (1983) y se ha convertido en una herramienta estándar en la evaluación de políticas. La idea es que al emparejar unidades con propensities similares, se pueden balancear las covariables observadas entre los grupos tratado y de control. Austin (2011) proporciona una introducción comprensiva a los métodos de propensity score, detallando técnicas como el emparejamiento, la estratificación y el ajuste por covariables. Dehejia y Wahba (2002) demuestran que el emparejamiento por propensity score puede reducir significativamente el sesgo de selección en estudios observacionales.

Métodos de Diferencias en Diferencias (Diff in Diff)

El método de Diferencias en Diferencias (Diff-in-Diff, o DiD) es una técnica estadística utilizada para estimar efectos causales en estudios observacionales, especialmente en evaluaciones de políticas públicas. Un estudio emblemático que utiliza el método de diferencias en diferencias es el de Card y Krueger (1994), que analiza el impacto del aumento del salario mínimo en el empleo en la industria de comida rápida. Este método compara los cambios en los resultados antes y después de una intervención entre un grupo tratado y un grupo de control, permitiendo controlar por diferencias no observables constantes en el tiempo entre los grupos. El principio subyacente del método Diff-in-Diff es que, en ausencia de la intervención, las diferencias en los resultados entre el grupo tratado y el grupo de control serían constantes en el tiempo. La intervención se identifica como un cambio diferencial en los resultados de los dos grupos, controlando por las tendencias preexistentes. El modelo básico de Diff-in-Diff puede ser representado como:

Donde Yit es el resultado para la unidad i en el tiempo t, Tt es un indicador temporal (1 si es post-intervención, 0 si es pre-intervención), Di es un indicador de tratamiento (1 si la unidad está tratada, 0 si es de control), βTD es el estimador de efecto de tratamiento, εit es el término de error. El efecto de tratamiento se calcula como la diferencia en diferencias:

El método de diferencias en diferencias (Diff-in-Diff) presenta ventajas y limitaciones en su aplicación. Entre las ventajas, destaca su capacidad para controlar variaciones no observadas que son constantes en el tiempo entre el grupo tratado y el grupo de control, lo que mejora la validez interna de las estimaciones. Además, el modelo es relativamente simple de implementar y puede adaptarse a diferentes contextos de políticas y programas, lo que le otorga simplicidad y flexibilidad. También, los requisitos de datos son moderados, ya que solo se necesitan datos longitudinales de los grupos tratados y de control, sin necesidad de datos experimentales. Sin embargo, Diff-in-Diff también tiene limitaciones importantes. La principal es la suposición de tendencias paralelas, que requiere que las tendencias en los resultados de los grupos tratados y de control habrían sido paralelas en ausencia de la intervención. Si esta suposición no se cumple, las estimaciones pueden ser sesgadas como menciona Lechner (2011). Además, la autocorrelación en los datos de series temporales puede llevar a subestimaciones de los errores estándar, resultando en inferencias engañosas; Bertrand et al. (2004) sugieren varias técnicas para corregir este problema. Athey e Imbens (2006) proponen una generalización del método de diferencias en diferencias para modelos no lineales, permitiendo una identificación más robusta en contextos complejos. Cameron y Miller (2015) enfatizan la importancia de utilizar inferencia robusta a clústeres para obtener estimaciones precisas de errores estándar en modelos con datos agrupados. Por último, si hay cambios en la composición del grupo tratado o del grupo de control durante el periodo de estudio, las estimaciones de Diff-in-Diff pueden ser sesgadas en base a Angrist & Pischke (2009).

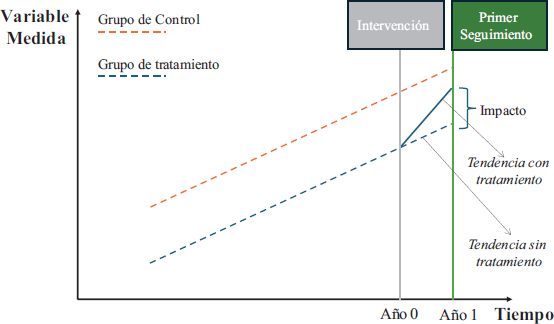

En la siguiente Figura 1 adjunto ilustra el concepto de la metodología de Diferencias en Diferencias (DiD) utilizada para medir el impacto de una intervención o programa.

Figura 1

Esquema de Diferencias en Diferencias (DiD)

Fuente: Elaboración propia.

En el gráfico, se presentan dos grupos: el grupo de control (en naranja) y el grupo de tratamiento (en azul). Ambos grupos siguen una tendencia paralela en sus variables de resultado hasta el punto de intervención (Año 0), donde se introduce el programa. Posteriormente, en el primer seguimiento (Año 1), se observa que el grupo de tratamiento muestra un incremento en la variable de resultado mayor que el grupo de control, lo que se señala como el “Impacto” del programa. La línea discontinua azul proyectada desde el Año 0 al Año 1 indica la tendencia que hubiera seguido el grupo de tratamiento en ausencia del programa, basada en la tendencia del grupo de control.

Métodos de control sintético

El método de control sintético es una herramienta estadística avanzada utilizada para evaluar los efectos de intervenciones específicas en casos donde no existen contrafactuales naturales adecuados. Este enfoque es particularmente útil en la evaluación de políticas públicas y otros contextos donde un diseño experimental tradicional no es factible3.

El método de control sintético es una técnica relativamente reciente pero poderosa para la evaluación de políticas públicas, especialmente en situaciones donde los métodos tradicionales presentan limitaciones significativas. Por ejemplo, en la evaluación del impacto de una nueva política de subsidios en una región específica, donde no existen regiones completamente comparables y donde la intervención no permite la realización de un experimento controlado aleatorio, el método de control sintético ofrece una solución robusta. Este método fue introducido por Abadie y Gardeazabal (2003) y luego formalizado por Abadie et al. (2010). El control sintético se utiliza para construir un contrafactual ponderado utilizando una combinación de unidades no tratadas, permitiendo estimar lo que habría ocurrido en ausencia de la intervención.

El principio básico del método de control sintético es crear una “unidad sintética” que combina varias unidades de control para replicar el comportamiento de la unidad tratada antes de la intervención. Esta unidad sintética actúa como el contrafactual, proporcionando una línea de base contra la cual se puede medir el impacto de la intervención. El modelo básico del método de control sintético se puede formular de la siguiente manera:

Donde: es el resultado estimado para la unidad tratada i en el tiempo t en ausencia de la intervención, Yjt es el resultado para la unidad de control j en el tiempo t, y wj son los pesos asignados a las unidades de control, que se determinan minimizando la distancia entre la unidad tratada y la combinación ponderada de las unidades de control en el periodo pre-intervención.

Los pesos wj se eligen de tal manera que minimicen la diferencia entre el vector de características de la unidad tratada y el vector ponderado de características de las unidades de control en el periodo pre-intervención.

El método de control sintético ha sido aplicado en diversos contextos para evaluar el impacto de políticas públicas. Abadie y Gardeazabal (2003) utilizaron este método para evaluar el impacto del terrorismo en el País Vasco, construyendo un contrafactual a partir de otras regiones españolas. Abadie et al. (2010) aplicaron el método para evaluar el impacto de la legislación antitabaco en California, mostrando cómo el control sintético podía replicar con precisión el comportamiento de California en ausencia de la intervención. En América Latina, estudios como el de Cavallo et al. (2013) utilizaron el método de control sintético para evaluar el impacto de los desastres naturales en el crecimiento económico, mientras que otros estudios han aplicado esta metodología para analizar los efectos de reformas políticas y económicas en diversos países.

La relación entre el método de diferencias en diferencias (Diff-in-Diff) y el método de control sintético radica en su objetivo común de estimar efectos causales de intervenciones o políticas, pero difieren en su enfoque y aplicación. Ambas metodologías buscan comparar los resultados de una unidad tratada con un contrafactual que representa lo que habría sucedido en ausencia de la intervención. La principal similitud es que ambas técnicas intentan controlar por las tendencias temporales y las características observables para aislar el efecto del tratamiento.

Aplicaciones de los métodos a políticas públicas de infraestructura y proyectos

La evaluación de impacto en proyectos de infraestructura y asociaciones público-privadas (APPs) ha sido un área de creciente interés en la literatura académica. Estos estudios son cruciales para entender cómo diferentes intervenciones pueden influir en el desarrollo económico y social, y para identificar los factores que contribuyen al éxito o fracaso de estos proyectos.

Un estudio seminal en el uso del método de control sintético para evaluar políticas públicas es el trabajo de Abadie et al. (2010), que presentó una metodología robusta para estimar el efecto de intervenciones políticas cuando no existen contrafactuales naturales adecuados. Esta metodología ha sido aplicada en varios contextos, incluyendo el análisis de proyectos de infraestructura y APPs. En el contexto latinoamericano, Neto et al. (2017) analizaron los patrones de renegociación en proyectos de infraestructura basados en APPs, destacando la frecuencia y los motivos detrás de estas renegociaciones. Su estudio, que utiliza una combinación de métodos cualitativos y cuantitativos, subraya la importancia de un marco regulatorio claro y la necesidad de evaluar el riesgo de renegociación al planificar proyectos de infraestructura en América Latina.

Araújo et al. (2019) proporcionan recomendaciones y directrices para la implementación de proyectos APP, basándose en estudios de casos en Brasil. Utilizan un enfoque basado en el análisis de factores críticos de éxito (CSFs) para identificar las mejores prácticas en la implementación de APPs en infraestructura. Estos factores incluyen una adecuada asignación de riesgos, la transparencia en los procesos de licitación y la importancia de contar con un marco institucional robusto. Liu et al. (2015) proponen un marco conceptual para la medición del desempeño de APPs, utilizando indicadores clave de rendimiento (KPI) y métricas de evaluación de riesgos. Su enfoque destaca la necesidad de una evaluación continua durante todo el ciclo de vida del proyecto para garantizar que se alcancen los objetivos de desempeño y se gestionen adecuadamente los riesgos asociados. El trabajo de Rasheed et al. (2022) realiza una revisión sistemática sobre la identificación, evaluación y asignación de riesgos en proyectos APP.

La aplicación de metodologías basadas en el marco lógico es también prominente en la evaluación de proyectos de infraestructura. Kwak et al. (2009) ofrecen una comprensión comprensiva de las APPs para el desarrollo de infraestructura, resaltando la importancia de la planificación estratégica y la evaluación ex-ante para garantizar la viabilidad y el éxito a largo plazo de los proyectos. En términos de evaluación de impacto económico, el estudio de Love et al. (2015) introduce el concepto de “future proofing” en APPs, utilizando la modelización de información de edificios (BIM) y mediciones de rendimiento del ciclo de vida para evaluar el impacto a largo plazo de estos proyectos. Este enfoque permite una mejor gestión de los activos y una evaluación más precisa de los costos y beneficios asociados con los proyectos de infraestructura.

Además, destacan la necesidad de marcos regulatorios robustos y transparentes, y de la aplicación de prácticas de mejores gestiones basadas en la evidencia para maximizar los beneficios económicos y sociales de las APPs como han identificado numerosos autores -Neto et al. (2017); Araújo et al. (2019); Liu et al. (2015); Ghorbany et al. (2022); Rasheed et al. (2022); Kwak et al. (2009); Love et al. (2015); Li & Zou (2012); Petersen (2019)-. El estudio de Zhang (2005) resalta los CSF en APPs de infraestructura, subrayando la importancia de la selección adecuada de socios del sector privado y la asignación eficiente de riesgos. Zhang argumenta que una identificación precisa de los factores críticos puede mejorar significativamente la ejecución y los resultados de los proyectos APP.

En el ámbito de la evaluación ex-post, Sukasuka et al. (2022) realizan una revisión de las dimensiones sociales en la evaluación de proyectos de APP, sugiriendo que además de los resultados económicos, es crucial considerar los impactos sociales para una evaluación integral del éxito de los proyectos. Su estudio enfatiza la necesidad de incorporar indicadores de impacto social en las evaluaciones de APPs para reflejar mejor los beneficios y costos totales de los proyectos. Ghorbany et al. (2022) también emplean modelos bayesianos para optimizar el rendimiento de los proyectos APP, destacando cómo estos modelos pueden manejar la incertidumbre y las interdependencias entre múltiples factores de riesgo. Este enfoque permite una mejor previsión y gestión de los riesgos, contribuyendo a una mayor probabilidad de éxito de los proyectos APP.

Para transitar de las evaluaciones generales de impacto a un enfoque más específico como el método de control sintético, es esencial reconocer que este último ha emergido como una herramienta metodológica valiosa. Este método permite la construcción de un contrafactual ponderado, utilizando datos de unidades no tratadas para estimar lo que habría ocurrido en ausencia de la intervención, ofreciendo así una alternativa robusta a los métodos tradicionales que pueden presentar limitaciones significativas. El primer uso del método de control sintético se dio en el estudio de Abadie y Gardeazabal (2003), quienes evaluaron el impacto del terrorismo en el País Vasco utilizando datos de Cataluña como unidad de control sintético.

El método de control sintético ha ganado popularidad como una técnica robusta para evaluar el impacto de intervenciones cuando los métodos tradicionales presentan limitaciones. Este método construye un contrafactual ponderado utilizando datos de unidades no tratadas para estimar lo que habría ocurrido en ausencia de la intervención.

Aman et al. (2022) exploraron el impacto de los proyectos de infraestructura del Corredor Económico China-Pakistán, destacando cómo estas iniciativas pueden mejorar la calidad de vida y fomentar el crecimiento económico a través de la creación de empleos y la reducción de la pobreza. En un estudio sobre regulaciones de calidad del aire en Seúl, Kim et al. (2020) aplicaron el control sintético para evaluar las regulaciones de calidad del aire, encontrando una reducción significativa en la mortalidad cardiovascular, lo que sugiere beneficios adicionales de las inversiones en infraestructura pública. Clarke et al. (2022) compararon diferentes enfoques de control sintético para evaluar la restructuración de los servicios de emergencia en el noreste de Inglaterra, demostrando que la elección del método de control puede influir significativamente en las conclusiones de impacto. Estos estudios ilustran cómo el método de control sintético puede proporcionar estimaciones robustas y precisas que permiten comparar escenarios contrafactuales.

Marco teórico del control sintético para análisis de impacto del sistema de concesiones de obra pública en Chile

La inversión en infraestructura es ampliamente reconocida como un motor clave del crecimiento económico. Desde la perspectiva del modelo de crecimiento de Solow, la acumulación de capital físico, como carreteras, puentes y sistemas de energía, incrementa la productividad del trabajo y, por ende, eleva el producto interno bruto (PIB) per cápita como sostienen Solow, (1956) y Mankiw et al. (1992). Por otro lado, la teoría del crecimiento endógeno destaca la importancia de factores internos, como la inversión en infraestructura, en la generación de crecimiento económico sostenido en base a Romer (1990) y Aschauer (1989). En los últimos años, diversos estudios han profundizado en la relación entre inversión en infraestructura y crecimiento económico. Por ejemplo, la OCDE (2023) ha señalado que la inversión en infraestructura puede tener un efecto multiplicador significativo en la economía, especialmente cuando se dirige a proyectos bien planificados y ejecutados eficientemente. Calderón y Servén (2004) encuentran que el desarrollo de infraestructura tiene un impacto positivo significativo en el crecimiento económico y en la reducción de la desigualdad de ingresos. Asimismo, el Banco Mundial (2023) ha destacado que las asociaciones público-privadas (APP) en infraestructura pueden mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios, contribuyendo al desarrollo económico.

Las concesiones de obras públicas, como forma de APP, permiten la participación del sector privado en la financiación, construcción y operación de infraestructuras públicas. Esta colaboración puede aliviar las restricciones presupuestarias del sector público y acelerar la implementación de proyectos esenciales. Estudios recientes como Auriol y Saussier (2025), han demostrado que las APP bien estructuradas pueden mejorar la eficiencia en la prestación de servicios y fomentar la innovación, lo que a su vez impulsa el crecimiento económico. Sin embargo, es crucial diseñar contratos de concesión que equilibren adecuadamente los riesgos y beneficios entre las partes involucradas. La transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión efectiva son elementos fundamentales para garantizar que las concesiones de obras públicas contribuyan positivamente al desarrollo económico y social según Yun (2024).

En este documento, utilizaremos el método de control sintético para evaluar el impacto del modelo de concesiones de obra pública en el crecimiento económico de Chile. Como se ha indicado en secciones previas, la técnica del control sintético se basa en la idea de construir un “contrafactual sintético” que sea una combinación ponderada de unidades no tratadas (países, en este caso) que juntos emulan el comportamiento de la unidad tratada (Chile) en ausencia de la intervención. Formalmente, se puede representar de la siguiente manera:

Donde:

• es el valor estimado del resultado (PIB per cápita) para la unidad tratada en el tiempo t, o contrafactual sintético.

•Yjt es el valor del resultado para la unidad j no tratada en el tiempo t.

•wj es el peso asignado a la unidad no tratada j.

La selección de wjse realiza minimizando la distancia entre las características pre-intervención de la unidad tratada (en los años usados para calibración del modelo, desde el tiempo t=1 hasta el hasta el tiempo de inicio de la intervención To) y las características ponderadas de las unidades de control, es decir:

Una vez seleccionados los pesos óptimosw*j el impacto (It) de la intervención en el año t > To se estima como la diferencia entre el resultado observado y el contrafactual sintético después de la intervención:

Se obtendrá de la aplicación de este análisis, de manera explícita entonces:

Yt: PIB per cápita real de Chile, que incluye la aplicación del programa de COP.

Estimación del PIB per cápita real de Chile sintético, si nunca se hubiese aplicado el programa de COP.

Selección de países como unidad de análisis sin tratamiento

La selección de los países control es una parte crítica del análisis de control sintético, ya que estos deben compartir características económicas y estructurales similares a las de la unidad tratada antes de la intervención. En este estudio, hemos seleccionado Venezuela, Argentina, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Uruguay y Guatemala como países de control para construir el contrafactual sintético de Chile. A continuación, se presenta una justificación detallada de esta selección basada en los criterios esenciales del método de control sintético.

•Similitud Económica y Estructural Pre-Intervención: Los países seleccionados comparten características económicas y estructurales similares a las de Chile antes del período de intervención (1980-1993). Específicamente, todos estos países tienen niveles de PIB per cápita comparables y estructuras económicas que incluyen una combinación de sectores industriales, agrícolas y de servicios. Esta similitud asegura que las ponderaciones asignadas a cada país en el control sintético reflejen adecuadamente las dinámicas económicas de Chile en ausencia de la intervención.

•Bajo Nivel de Desarrollo de APPs: Para aislar el efecto de las políticas económicas en el PIB per cápita, es crucial que los países de control tengan un nivel de desarrollo de asociaciones público-privadas (APPs) similar al de Chile durante el período pre-intervención, es decir, que antes de 1994 no cuenten con una ley o marco APP, y que luego de dicho año, sigan sin contarla o su uso sea incipiente hasta el final del periodo de análisis (2014). Según el índice Infrascope del BID, desarrollado por The Economist Intelligence Unit (2009, 2010, 2012, 2014, 2017, 2019 y 2022), los países seleccionados mostraban niveles bajos de desarrollo de APPs hasta 2014, lo que los hace comparables a Chile en términos de la implementación y madurez de estas asociaciones durante el período de estudio, como se presentan en la Tabla 1. Mas allá del 2014, la mayoría de los países empezaron a desarrollar sus propios sistemas, reglamentos, programas y marcos de APP y por lo tanto dejan de ser unidades “sin tratamiento”, por lo que se ha definido dicho año como el de corte del análisis, para poder mantener consistencia en los resultados mediante la técnica de control sintético, ya que después del 2014 ya no pueden ser considerados un contrafactual.

•Disponibilidad y Calidad de Datos: La disponibilidad de datos históricos confiables es esencial para el análisis de control sintético. Los países seleccionados cuentan con registros completos y fiables del PIB per cápita desde 1980 hasta 1993 (para calibración del contrafactual sintético), y de 1994 al 2014 (para estimación de impacto), lo que permite una construcción precisa del contrafactual. Estos datos fueron extraídos de la base de datos del Banco Mundial, garantizando su consistencia y precisión.

Tabla 1

Puntaje Infrascope, para Chile y los países Seleccionados (2009-2022)

Chile |

Costa Rica |

Ecuador |

El Salvador |

Guatemala |

Uruguay |

Venezuela |

Argentina |

|

2022 |

75.0 |

61.0 |

49.0 |

58.0 |

57.0 |

67.0 |

17.0 |

48 |

2019 |

79.0 |

71.0 |

59.0 |

68.0 |

69.0 |

69.0 |

8.0 |

49 |

2017 |

74.0 |

62.0 |

44.0 |

64.0 |

62.0 |

64.0 |

8.0 |

48 |

2014 |

76.6 |

39.0 |

22.1 |

41.6 |

46.3 |

52.9 |

3.2 |

16 |

2012 |

76.4 |

38.8 |

19.9 |

38.2 |

43.2 |

49.5 |

5.1 |

17.5 |

2010 |

79.3 |

32.3 |

14.2 |

30.6 |

42.4 |

31.8 |

4.2 |

27.5 |

2009 |

65.3 |

41.9 |

14.7 |

21.8 |

22.0 |

35.6 |

13.7 |

23.5 |

Fuente: Elaboración propia basado en datos del Infrascopio 2009-2022.

Después de la selección de países para la construcción del modelo de contrafactual sintético, el siguiente paso es la construcción del contrafactual en sí. Este proceso se basa en la minimización de diferencias entre el Chile real y un conjunto ponderado de países seleccionados, para estimar lo que habría ocurrido en Chile en ausencia de las políticas implementadas. Utilizamos los datos del PIB per cápita de Chile y los países seleccionados (Venezuela, Argentina, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Uruguay y Guatemala) para los años comprendidos entre 1980 y 1993, con el fin de construir un modelo que refleje con precisión el desempeño económico de Chile en ese periodo.

La evaluación del impacto de la Ley de Concesiones de Obras Públicas (COP) en el crecimiento económico de Chile requiere un análisis de los datos históricos de PIB per cápita. La siguiente Tabla 2 presenta el PIB per cápita de Chile y de siete países latinoamericanos seleccionados (Venezuela, Argentina, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Uruguay y Guatemala) en dólares constantes de 2022, para el periodo comprendido entre 1980 y 2014. Estos datos son cruciales para la construcción del contrafactual sintético que permitirá estimar el impacto de la intervención.

Tabla 2

PIB per cápita en USD 2022, para Chile y los países Seleccionados (1980-2014)

PIB per Cápita (USD Constantes del 2022) |

||||||||

Chile |

Venezuela |

Argentina |

Ecuador |

Costa Rica |

El Salvador |

Uruguay |

Guatemala |

|

1980 |

$2,598 |

$4,671 |

$8,361 |

$2,007 |

$2,109 |

$807 |

$4,158 |

$1,070 |

1981 |

$3,026 |

$5,086 |

$6,671 |

$1,998 |

$1,111 |

$703 |

$4,609 |

$1,140 |

1982 |

$2,220 |

$5,042 |

$3,258 |

$1,939 |

$1,072 |

$689 |

$3,743 |

$1,126 |

1983 |

$1,775 |

$4,883 |

$3,963 |

$1,658 |

$1,257 |

$656 |

$2,042 |

$1,140 |

1984 |

$1,699 |

$3,447 |

$4,375 |

$1,718 |

$1,421 |

$477 |

$1,929 |

$1,163 |

1985 |

$1,434 |

$3,472 |

$3,249 |

$1,956 |

$1,478 |

$460 |

$1,873 |

$1,339 |

1986 |

$1,515 |

$3,489 |

$3,857 |

$1,399 |

$1,611 |

$458 |

$2,312 |

$706 |

1987 |

$1,756 |

$2,619 |

$3,910 |

$1,275 |

$1,613 |

$461 |

$2,877 |

$797 |

1988 |

$2,035 |

$3,293 |

$4,524 |

$1,182 |

$1,598 |

$530 |

$2,959 |

$842 |

1989 |

$2,306 |

$2,378 |

$2,867 |

$1,132 |

$1,763 |

$597 |

$3,101 |

$947 |

1990 |

$2,522 |

$2,493 |

$4,858 |

$1,123 |

$1,881 |

$892 |

$3,588 |

$813 |

1991 |

$2,850 |

$2,685 |

$6,429 |

$1,231 |

$2,305 |

$959 |

$4,299 |

$967 |

1992 |

$3,392 |

$2,968 |

$7,654 |

$1,317 |

$2,684 |

$1,047 |

$4,911 |

$1,044 |

1993 |

$3,572 |

$2,876 |

$7,796 |

$1,505 |

$2,927 |

$1,186 |

$5,684 |

$1,111 |

1994 |

$4,059 |

$2,742 |

$8,379 |

$1,778 |

$3,110 |

$1,349 |

$6,558 |

$1,227 |

1995 |

$5,154 |

$3,560 |

$8,295 |

$1,895 |

$3,337 |

$1,552 |

$7,207 |

$1,350 |

1996 |

$5,387 |

$3,175 |

$8,645 |

$1,950 |

$3,278 |

$1,654 |

$7,613 |

$1,408 |

1997 |

$5,799 |

$3,779 |

$9,197 |

$2,156 |

$3,451 |

$1,750 |

$7,960 |

$1,560 |

1998 |

$5,476 |

$3,970 |

$9,283 |

$2,161 |

$3,653 |

$1,858 |

$8,365 |

$1,658 |

1999 |

$4,986 |

$4,133 |

$8,709 |

$1,530 |

$3,715 |

$1,905 |

$7,848 |

$1,530 |

2000 |

$5,100 |

$4,821 |

$8,639 |

$1,399 |

$3,941 |

$1,978 |

$7,432 |

$1,556 |

2001 |

$4,608 |

$4,964 |

$8,085 |

$1,805 |

$4,042 |

$2,051 |

$6,804 |

$1,655 |

2002 |

$4,480 |

$3,778 |

$2,998 |

$2,066 |

$4,123 |

$2,107 |

$4,441 |

$1,796 |

2003 |

$4,825 |

$3,266 |

$3,761 |

$2,325 |

$4,228 |

$2,198 |

$3,942 |

$1,847 |

2004 |

$6,184 |

$4,312 |

$4,314 |

$2,597 |

$4,484 |

$2,274 |

$4,477 |

$1,952 |

2005 |

$7,558 |

$5,422 |

$5,164 |

$2,935 |

$4,756 |

$2,434 |

$5,663 |

$2,152 |

2006 |

$9,410 |

$6,647 |

$5,976 |

$3,272 |

$5,309 |

$2,651 |

$6,377 |

$2,337 |

2007 |

$10,447 |

$8,538 |

$7,316 |

$3,507 |

$6,194 |

$2,815 |

$7,623 |

$2,557 |

2008 |

$10,760 |

$11,079 |

$9,147 |

$4,224 |

$6,994 |

$2,964 |

$9,857 |

$2,873 |

2009 |

$10,177 |

$9,558 |

$8,338 |

$4,077 |

$6,879 |

$2,890 |

$10,232 |

$2,654 |

2010 |

$12,723 |

$11,158 |

$10,413 |

$4,540 |

$8,269 |

$3,017 |

$12,944 |

$2,836 |

2011 |

$14,560 |

$10,934 |

$12,788 |

$5,174 |

$9,271 |

$3,305 |

$15,341 |

$3,172 |

2012 |

$15,316 |

$12,688 |

$13,890 |

$5,653 |

$10,107 |

$3,471 |

$16,325 |

$3,268 |

2013 |

$15,740 |

$8,693 |

$14,489 |

$6,122 |

$10,765 |

$3,555 |

$18,272 |

$3,398 |

2014 |

$14,583 |

$7,107 |

$13,209 |

$6,409 |

$10,854 |

$3,639 |

$18,110 |

$3,632 |

Fuente: Banco Mundial (1980–2014), recuperado en mayo del 2024. Se resalta en Gris el periodo post intervención a estudiar.

La Tabla 2 muestra los valores del PIB per cápita anual para cada país, ajustados a dólares estadounidenses constantes del año 2022. Esta estandarización permite realizar comparaciones eliminando el efecto de la inflación y proporcionando una base sólida para el análisis longitudinal.

En el caso de Chile, el PIB per cápita se incrementó significativamente de $2,598 en 1980 a $15,740 en 2013, antes de descender a $14,583 en 2014. Este crecimiento refleja una tendencia positiva sostenida, especialmente pronunciada tras la implementación de la Ley de Concesiones de Obras Públicas en 1994. Venezuela, por otro lado, muestra una trayectoria más volátil. Su PIB per cápita aumentó de $4,671 en 1980 a un máximo de $11,079 en 2008, pero posteriormente cayó a $7,107 en 2014, reflejando las fluctuaciones económicas y políticas del país. En Argentina, el PIB per cápita comenzó en $8,361 en 1980 y mostró fluctuaciones significativas, alcanzando $14,489 en 2013, antes de caer a $13,209 en 2014. Estas variaciones son indicativas de las recurrentes crisis económicas seguidas por períodos de recuperación. Ecuador presentó un crecimiento constante, pasando de $2,007 en 1980 a $6,409 en 2014. Este patrón de crecimiento estable contrasta con la volatilidad observada en otros países de la región. Costa Rica mostró un aumento continuo en su PIB per cápita, desde $2,109 en 1980 hasta $10,854 en 2014. Esta tendencia refleja un desarrollo económico estable y sostenido. El Salvador tuvo un PIB per cápita de $807 en 1980, que creció a $3,639 en 2014. Aunque el crecimiento es notable, fue a un ritmo más lento en comparación con otros países latinoamericanos. Uruguay se destacó por su crecimiento, con un PIB per cápita que aumentó de $4,158 en 1980 a $18,110 en 2014, lo que lo posiciona como uno de los países con mayor crecimiento en la región. Guatemala, comenzando con $1,070 en 1980, mostró un crecimiento modesto, alcanzando $3,632 en 2014, reflejando una tasa de desarrollo más moderada.

El modelo de control sintético se construyó asignando ponderaciones a los países seleccionados para minimizar las diferencias entre el PIB per cápita de Chile real y el sintético en el periodo pre-intervención (1980-1993)4. A continuación, en la Tabla 3 se presentan las ponderaciones asignadas a cada país:

Tabla 3

Ponderadores obtenidos por minimización de diferencias cuadráticas para el contrafactual sintético

País |

Ponderador (wj) |

Venezuela |

1.6% |

Argentina |

1.4% |

Ecuador |

0.0% |

Costa Rica |

14.5% |

El Salvador |

11.3% |

Uruguay |

46.9% |

Guatemala |

24.3% |

Fuente: Elaboración propia5.

El siguiente cuadro muestra el PIB per cápita observado en Chile y el estimado mediante el modelo sintético, junto con la diferencia porcentual entre ambos para cada año del periodo de estudio (1980-1993), presentado en la Tabla 4:

Tabla 4

PIB per cápita en USD 2022, para Chile Real y Chile Sintético (1980-1993)

Año |

PIB per cápita Chile (Real) |

PIB per cápita Chile (Control Sintético) |

Diferencia Porcentual |

1980 |

$ 2,598 |

$ 2,798 |

-7.15% |

1981 |

$ 3,026 |

$ 2,853 |

6.06% |

1982 |

$ 2,220 |

$ 2,389 |

-7.06% |

1983 |

$ 1,775 |

$ 1,625 |

9.23% |

1984 |

$ 1,699 |

$ 1,564 |

8.64% |

1985 |

$ 1,434 |

$ 1,571 |

-8.72% |

1986 |

$ 1,515 |

$ 1,651 |

-8.25% |

1987 |

$ 1,756 |

$ 1,925 |

-8.78% |

1988 |

$ 2,035 |

$ 2,000 |

1.78% |

1989 |

$ 2,306 |

$ 2,086 |

10.54% |

1990 |

$ 2,522 |

$ 2,361 |

6.78% |

1991 |

$ 2,850 |

$ 2,826 |

0.82% |

1992 |

$ 3,392 |

$ 3,218 |

5.39% |

1993 |

$ 3,572 |

$ 3,648 |

-2.09% |

Fuente: Elaboración propia contrafactual sintético significativo al 94.8%.

Esta tabla ilustra las diferencias entre el desempeño económico real de Chile y el estimado mediante el contrafactual sintético, proporcionando una medida del impacto de las políticas implementadas a partir de 1993. La cercanía entre el PIB per cápita real y el sintético durante el periodo pre-intervención debe ser analizada estadísticamente.

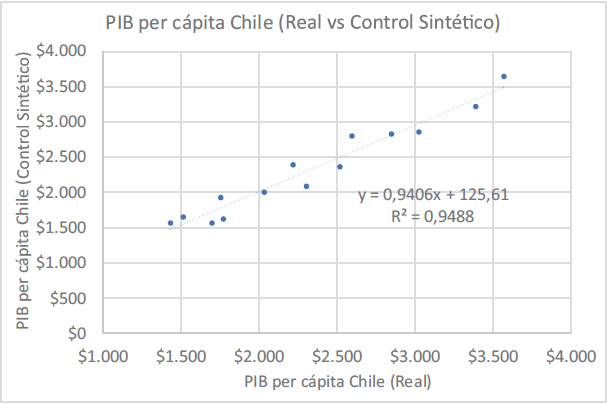

A continuación, se presenta la Figura 2 que compara el PIB per cápita real de Chile (y) con el PIB per cápita estimado mediante el modelo de Control Sintético (x) para el periodo anterior a la implementación del plan de concesiones. Esta comparación nos permite verificar la validez del control sintético y la precisión con la que replica el comportamiento económico de Chile antes de la intervención. Esto no debe interpretarse como una regresión lineal explicativa, sino como simplemente una revisión del tamaño de los errores estadísticos entre el modelo de Chile Sintético y Chile Real de manera empírica.

Figura 2

Comparación X/Y de PIB per cápita Chile Real y Chile sintético, 1980-1993

Fuente: Elaboración propia.

Para validar la solidez del modelo de control sintético durante el periodo previo a la implementación de la Ley de Concesiones (1980–1993), se realizó un análisis de varianza (ANOVA) entre el PIB per cápita real de Chile y el estimado por el modelo sintético. Los resultados obtenidos fueron contundentes: la suma de cuadrados entre grupos fue de 4.982, mientras que la suma de cuadrados dentro de los grupos alcanzó los 4.551.403; con 1 grado de libertad para la variación entre grupos y 24 para la residual, lo que implica medias cuadráticas de 4.982 y 189.641 respectivamente. El estadístico F resultante fue de 0,0027, con un valor p de 0,959, claramente superior al umbral de significancia habitual (0,05), y muy por debajo del valor crítico de F, que fue 4,260. Estos resultados confirman que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las dos series durante el periodo pre-intervención, lo que valida empíricamente la capacidad del modelo de control sintético para replicar fielmente la evolución económica de Chile antes de la política de concesiones. Esta conclusión se ve reforzada por el coeficiente de determinación R² = 0,949, que indica que el 94,9% de la variación observada en el PIB per cápita real puede ser explicada por el modelo, otorgándole alta robustez como contrafactual en estudios de impacto económico.

Comparación del PIB per cápita: Chile Real vs. Chile Sintético (1994-2014)

A continuación, se presentan en la Tabla 5 los resultados de la comparación entre el PIB per cápita observado en Chile y el estimado mediante el modelo sintético, junto con la diferencia porcentual entre ambos para cada año del periodo de estudio:

Tabla 5

PIB per cápita en USD 2022, para Chile Real y Chile Sintético (1994-2014)

Año |

PIB per cápita Chile (Real) |

PIB per cápita Chile (Control Sintético) |

Diferencia Porcentual |

1994 |

$ 4,059 |

$ 4,137 |

-1.90% |

1995 |

$ 5,154 |

$ 4,539 |

13.54% |

1996 |

$ 5,387 |

$ 4,745 |

13.53% |

1997 |

$ 5,799 |

$ 4,998 |

16.03% |

1998 |

$ 5,476 |

$ 5,258 |

4.14% |

1999 |

$ 4,986 |

$ 4,993 |

-0.15% |

2000 |

$ 5,100 |

$ 4,856 |

5.03% |

2001 |

$ 4,608 |

$ 4,603 |

0.11% |

2002 |

$ 4,480 |

$ 3,458 |

29.55% |

2003 |

$ 4,825 |

$ 3,264 |

47.82% |

2004 |

$ 6,184 |

$ 3,611 |

71.26% |

2005 |

$ 7,558 |

$ 4,303 |

75.65% |

2006 |

$ 9,410 |

$ 4,819 |

95.29% |

2007 |

$ 10,447 |

$ 5,652 |

84.84% |

2008 |

$ 10,760 |

$ 6,976 |

54.24% |

2009 |

$ 10,177 |

$ 7,037 |

44.61% |

2010 |

$ 12,723 |

$ 8,624 |

47.53% |

2011 |

$ 14,560 |

$ 10,037 |

45.07% |

2012 |

$ 15,316 |

$ 10,706 |

43.07% |

2013 |

$ 15,740 |

$ 11,698 |

34.55% |

2014 |

$ 14,583 |

$ 11,659 |

25.08% |

Fuente: Elaboración Propia. Se destacan en gris los periodos con mayor divergencia de trayectoria entre el Chile Real y el Chile Sintético.

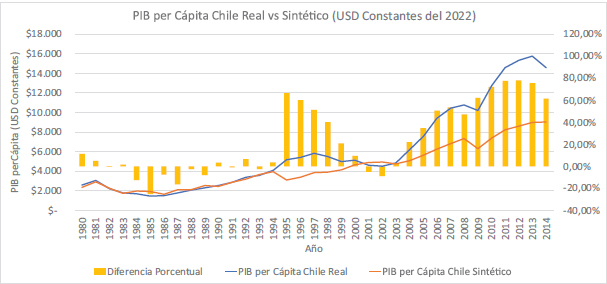

Los resultados indican que, tras la implementación de las políticas en 1994, el PIB per cápita de Chile comenzó a divergir significativamente del contrafactual sintético, especialmente a partir del año 2002. Las diferencias porcentuales positivas indican que el PIB per cápita real de Chile fue consistentemente superior al estimado por el modelo sintético en casi todos los años analizados después de 1994. Esto sugiere que las políticas implementadas tuvieron un impacto positivo en el crecimiento económico de Chile. De hecho, desde el 2022 se empezaron a colocar en operación la mayor parte de las carreteras urbanas e interurbanas concesionadas y los aeropuertos.

Particularmente, desde el año 2002, la diferencia porcentual aumenta de manera considerable, alcanzando su máximo en 2006 con un 95.29%. Este incremento puede asociarse a las reformas económicas y políticas de infraestructura implementadas durante ese periodo, que parecen haber acelerado significativamente el crecimiento económico del país.

La Figura 3 refuerza esta interpretación al mostrar una tendencia ascendente en el PIB per cápita real de Chile en comparación con el contrafactual sintético, especialmente a partir del año 2000. Las barras amarillas representan la diferencia porcentual, mientras que las líneas muestran las trayectorias del PIB per cápita real y sintético. La clara divergencia entre las dos líneas a partir de los años 2000 destaca el impacto positivo de las políticas implementadas en Chile.

Figura 3

Trayectoria de PIB per cápita para Chile Real y Chile sintético, 1980-2014

Fuente: Elaboración propia.

La robustez y validez de los resultados obtenidos en el análisis principal se refuerzan mediante un análisis de sensibilidad, en el cual se replicó el ejercicio original utilizando un conjunto alternativo de países de control con mejores puntajes en el índice Infrascope. Este análisis adicional permitió verificar la consistencia de las conclusiones al cambiar la composición del grupo de control, confirmando que las políticas de concesiones de obras públicas implementadas en Chile a partir de 1994 han tenido un impacto positivo y significativo en el crecimiento del PIB per cápita. Las diferencias observadas en la magnitud de los impactos entre el análisis principal y el de sensibilidad subrayan la importancia de seleccionar adecuadamente los países de control, pero ambas metodologías coinciden en destacar la efectividad de las políticas implementadas.

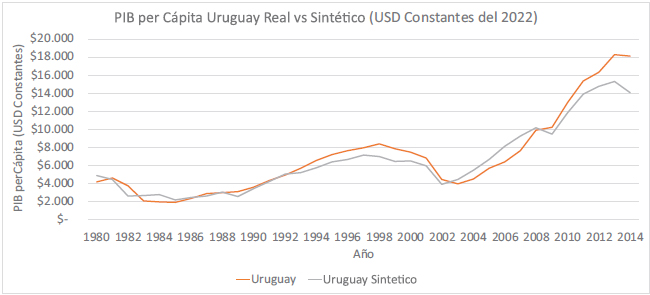

Adicionalmente, se realizó un análisis de placebo utilizando a Uruguay con el fin de evaluar la robustez y significancia del impacto del programa de APP en el PIB per cápita de Chile. Este análisis placebo replica el procedimiento de control sintético aplicado a Chile, pero utilizando datos de Uruguay como si fuera la unidad tratada. La finalidad de esta comparación es verificar si las diferencias observadas en Chile pueden atribuirse efectivamente al programa de concesiones de obras públicas, o si pudieran ser un artefacto del método utilizado. El control sintético para Uruguay se construyó empleando el mismo conjunto de donantes, siguiendo el mismo procedimiento que se aplicó a Chile. Los resultados obtenidos y presentados en la Figura 4 muestran las trayectorias del PIB per cápita real y sintético de Uruguay desde 1980 hasta 2014.

Figura 4

Comparación de PIB per cápita Uruguay Real y Uruguay Sintético, 1980-2014

Fuente: Elaboración propia.

La figura y los datos presentados indican que las trayectorias de Uruguay y su control sintético están alineadas en el período pre-tratamiento, con algunas variaciones en el período post-tratamiento. Sin embargo, estas variaciones no presentan diferencias drásticas, sugiriendo que no hubo un impacto significativo comparable al observado en Chile.

La comparación de los resultados de Uruguay con los de Chile revela que las diferencias porcentuales entre el PIB per cápita real y el sintético en Uruguay no muestran un patrón claro de divergencia significativa en el período post-tratamiento. Las variaciones en Uruguay oscilan tanto en valores positivos como negativos, pero no indican una tendencia consistente. Este comportamiento contrasta con el de Chile, donde se identificaron diferencias significativas después de la implementación del programa APP, lo cual sugiere que el efecto observado en Chile no es un artefacto del método de control sintético.

El análisis de placebo realizado con Uruguay refuerza la validez del impacto del programa APP en Chile. La ausencia de una divergencia significativa en este país sugiere que las diferencias observadas en Chile son atípicas y pueden atribuirse al programa de concesiones de obras públicas. Estos resultados proporcionan antecedentes relevantes para afirmar que el control sintético es un buen estimador del PIB per cápita de Chile en ausencia del programa, y que el impacto observado es efectivamente producto de la implementación de las APP.

Conclusiones

El análisis de control sintético realizado para evaluar el impacto de la Ley de Concesiones de Obras Públicas en Chile muestra que las políticas implementadas a partir de 1994 tuvieron un impacto positivo significativo en el crecimiento del PIB per cápita del país. La divergencia creciente entre el PIB per cápita real y el sintético a partir del año 2002 subraya el efecto positivo de las reformas económicas y de infraestructura. Este análisis se valida a través de una cuidadosa selección de países de control y el uso de datos de alta calidad de fuentes confiables.

El método de control sintético ofrece varias ventajas clave. Permite construir un contrafactual más preciso y adecuado cuando no existen grupos de control naturales comparables, minimizando el sesgo y mejorando la validez de las conclusiones.

Además, puede adaptarse a diferentes contextos y tipos de datos, lo que lo hace útil en una amplia gama de estudios de impacto, incluyendo políticas públicas, programas sociales y reformas económicas. Utiliza datos históricos y ponderaciones optimizadas para minimizar las diferencias pre-intervención, lo que refuerza la robustez de las estimaciones post-intervención. Los resultados del análisis sugieren que la implementación de la Ley de Concesiones de Obras Públicas en Chile ha contribuido significativamente al crecimiento económico del país.

Desde 1994 hasta 2014, el PIB per cápita de Chile real fue consistentemente superior al del contrafactual sintético en casi todos los años analizados. La diferencia porcentual alcanzó su máximo en 2006 con un 95.29%, lo que indica que las políticas de concesión tuvieron un efecto extremadamente positivo durante este periodo. A lo largo del periodo de estudio (1994-2014), la diferencia porcentual promedio entre el PIB per cápita real y el sintético fue de aproximadamente 33.12%, lo que sugiere un impacto acumulado significativo de las políticas implementadas.

La cercanía entre el PIB per cápita real y el sintético durante el periodo pre-intervención (1980-1993) valida la precisión del modelo para el análisis post-intervención. La diferencia porcentual en este periodo fue, en promedio, inferior al 5%, lo que refuerza la validez del contrafactual construido. En conclusión, las políticas de concesión de obra pública implementadas en Chile a partir de 1994 han tenido un impacto positivo y significativo en el crecimiento económico del país, como lo demuestra la comparación entre el PIB per cápita real y el sintético.

El método de control sintético es una herramienta robusta para estimar el impacto de intervenciones específicas, como la Ley de Concesiones de Obras Públicas en Chile, sobre variables agregadas como el PIB per cápita. Sin embargo, al centrarse exclusivamente en esta variable, el análisis no permite desagregar las distintas causas que podrían haber influido en el crecimiento económico observado. Factores como la firma de tratados de libre comercio, reformas fiscales o fluctuaciones en los precios de materias primas también pudieron haber contribuido al desempeño económico del país durante el mismo período. Por lo tanto, aunque el control sintético proporciona una estimación del efecto neto de la intervención, no distingue entre los diversos factores que podrían haber afectado el resultado. A pesar de esta limitación, el análisis se mitiga al construir el contrafactual sintético exclusivamente en base a países que no implementaron políticas similares de concesiones de obras públicas durante el mismo período. Esto refuerza la atribución del efecto observado a la intervención específica analizada. Para mejorar la precisión y profundidad del análisis, es posible incorporar desarrollos recientes del método de control sintético. Por ejemplo, la inclusión de múltiples variables explicativas o la aplicación de técnicas de control sintético en tiempo continuo permiten una evaluación más detallada de los efectos de distintas políticas y condiciones económicas, lo que es una línea de estudio recomendada para replicar este análisis en otros países de la región que han implementado programas y legislación en APPs de manera sistemática.

Los hallazgos de este documento sugieren evidencia confiable de los beneficios de las reformas políticas de infraestructura mediante el sistema de Asociaciones Público-Privadas, y subrayan la importancia de continuar mejorando y perfeccionando el marco de concesiones para mantener y potenciar este crecimiento en el futuro. Este resultado sugiere que las asociaciones público-privadas, cuando están bien estructuradas y reguladas, pueden ser instrumentos efectivos para impulsar el desarrollo económico y cerrar brechas de infraestructura. En este contexto, es fundamental que las políticas públicas futuras consideren la expansión y mejora del marco de concesiones, asegurando transparencia, eficiencia y equidad en la distribución de beneficios.

Además, es crucial que se realicen evaluaciones periódicas de los proyectos concesionados para garantizar que cumplen con los objetivos establecidos y que se adaptan a las necesidades cambiantes de la sociedad. La implementación de mecanismos de supervisión y rendición de cuentas fortalecerá la confianza pública en este modelo y asegurará su sostenibilidad a largo plazo. Asimismo, la recopilación y análisis de datos desagregados por sector y región permitirán identificar áreas de mejora y focalizar las inversiones donde más se necesiten, maximizando así el impacto positivo de las concesiones en el desarrollo económico y social del país.

Bibliografía

Abadie, A., Diamond, A., & Hainmueller, J. (2010). Synthetic control methods for comparative case studies: Estimating the effect of California’s tobacco control program. Journal of the American Statistical Association, 105(490), 493–505. https://doi.org/10.1198/jasa.2009.ap08746

Abadie, A., & Gardeazabal, J. (2003). The economic costs of conflict: A case study of the Basque Country. American Economic Review, 93(1), 113–132. https://doi.org/10.1257/000282803321455188

Aman, J., Abbas, J., Shi, G., Ain, N. U., & Gu, L. (2022). Impact of infrastructure development on economic growth and poverty reduction: A case study of the China-Pakistan Economic Corridor. Research in Globalization, 5, Article 100101. https://doi.org/10.1016/j.resglo.2022.100101

Angrist, J. D., & Pischke, J.-S. (2009). Mostly harmless econometrics: An empiricist’s companion. Princeton university press. https://doi.org/10.1515/9781400829828

Araújo, L., Piña, A. B. S., Aidar, L. A., Coelho, G., & Carvalho, M. (2019). Recommendations and guidelines for implementing PPP projects: Case of the electricity sector in Brazil. Built Environment Project and Asset Management, 9(3), 262–276. https://doi.org/10.1108/BEPAM-01-2018-0016

Athey, S., & Imbens, G. W. (2006). Identification and inference in nonlinear difference-in-differences models. Econometrica, 74(2), 431–497. https://doi.org/10.1111/j.1468-0262.2006.00668.x

Aschauer, D. A. (1989). Is Public Expenditure Productive? Journal of Monetary Economics, 23(2), 177–200. https://doi.org/10.1016/0304-3932(89)90047-0

Auriol, E., & Saussier, S. (2025). Rethinking Public–Private Partnerships to Bridge the Infrastructure Gap. VoxEU. https://cepr.org/voxeu/columns/rethinking-public-private-partnerships-bridge-infrastructure-gap

Austin, P. C. (2011). An introduction to propensity score methods for reducing the effects of confounding in observational studies. Multivariate Behavioral Research, 46(3), 399–424. https://doi.org/10.1080/00273171.2011.568786

Banco Mundial. (1980–2014). Base de datos de indicadores de desarrollo mundial. https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators

Banco Mundial. (2023). Private Participation in Infrastructure (PPI) Database. https://ppi.worldbank.org/

Bertrand, M., Duflo, E., & Mullainathan, S. (2004). How much should we trust differences-in-differences estimates? Quarterly Journal of Economics, 119(1), 249–275. https://doi.org/10.1162/003355304772839588

Calderón, C., & Servén, L. (2004). The effects of infrastructure development on growth and income distribution (Policy Research Working Paper No. 3400). The World Bank. https://doi.org/10.1596/1813-9450-3400

Cameron, A. C., & Miller, D. L. (2015). A practitioner’s guide to cluster-robust inference. Journal of Human Resources, 50(2), 317–372. https://doi.org/10.3368/jhr.50.2.317

Card, D., & Krueger, A. B. (1994). Minimum wages and employment: A case study of the fast-food industry in New Jersey and Pennsylvania. American Economic Review, 84(4), 772–793. https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.84.4.772

Cavallo, E., Galiani, S., Noy, I., & Pantano, J. (2013). Catastrophic natural disasters and economic growth. Review of Economics and Statistics, 95(5), 1549–1561. https://doi.org/10.1162/REST_a_00413

Clarke, R., Leyland, A. H., & Shapley, M. (2022). Evaluating the impact of emergency service restructuring: A comparative study using synthetic control methods. Public Administration Review, 82(1), 67–79. https://doi.org/10.1111/puar.13450

Dehejia, R. H., & Wahba, S. (2002). Propensity score-matching methods for nonexperimental causal studies. Review of Economics and Statistics, 84(1), 151–161. https://doi.org/10.1162/003465302317331982

Ghorbany, S., Yousefi, S., & Noorzai, E. (2022). Evaluating and optimizing performance of public-private partnership projects using copula Bayesian network. Automation in Construction, 134, Article 104070. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2022.104070

Heckman, J. J., Ichimura, H., & Todd, P. E. (1997). Matching as an econometric evaluation estimator: Evidence from evaluating a job training programme. Review of Economic Studies, 64(4), 605–654. https://doi.org/10.2307/2971733

Heckman, J. J., Ichimura, H., & Todd, P. E. (1999). Matching as an econometric evaluation estimator. Review of Economic Studies, 65(2), 261–294. https://doi.org/10.1111/1467-937X.00046

Kim, D., Kim, Y., & Lee, S. (2020). Evaluating the impact of air quality regulations on cardiovascular mortality in Seoul using synthetic control methods. Environmental Science & Policy, 112, 363–374. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2020.06.018

Kwak, Y. H., Chih, Y. Y., & Ibbs, C. W. (2009). Towards a comprehensive understanding of public-private partnerships for infrastructure development. California Management Review, 51(2), 51–78. https://doi.org/10.2307/41166480

Lechner, M. (2011). The estimation of causal effects by difference-in-difference methods. Foundations and Trends in Econometrics, 4(3), 165–224. https://doi.org/10.1561/0800000014

Li, J., & Zou, P. (2012). Risk identification and assessment in PPP infrastructure projects using fuzzy analytical hierarchy process and life-cycle methodology. Journal of Construction Engineering and Management, 138(12), 1349–1359. https://doi.org/10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0000563

Liu, J., Love, P., Davis, P., Smith, J., & Regan, M. (2015). Conceptual framework for the performance measurement of public-private partnerships. Journal of Infrastructure Systems, 21(3), 04015003. https://doi.org/10.1061/(ASCE)IS.1943-555X.0000210

Love, P., Liu, J., Matthews, J., Sing, C., & Smith, J. (2015). Future proofing PPPs: Life-cycle performance measurement and building information modelling. Automation in Construction, 56, 26–35. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2015.04.008

Mankiw, N. G., Romer, D., & Weil, D. N. (1992). A Contribution to the Empirics of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, 107(2), 407–437.

Neto, D. D. C. E. S., Cruz, C., & Sarmento, J. (2017). Understanding the patterns of PPP renegotiations for infrastructure projects in Latin America. Utilities Policy, 48, 1–7. https://doi.org/10.1177/1783591718790712

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2023). OECD Economic Outlook: Volume 2023 Issue 2. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/7a5f73ce-en

Petersen, O. H. (2019). Evaluating the costs, quality, and value for money of infrastructure public-private partnerships: A systematic literature review. Public Administration Review, 79(6), 806–818. https://doi.org/10.1111/apce.12243

Rasheed, N., Shahzad, W., Khalfan, M., & Rotimi, J. (2022). Risk identification, assessment, and allocation in PPP projects: A systematic review. Journal of Risk Research, 25(5), 582–602. https://doi.org/10.3390/buildings12081109

Romer, P. M. (1990). Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy, 98(5), S71–S102. https://doi.org/10.1086/261725

Rosenbaum, P. R., & Rubin, D. B. (1983). The central role of the propensity score in observational studies for causal effects. Biometrika, 70(1), 41–55. https://doi.org/10.1093/biomet/70.1.41

Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65–94. https://doi.org/10.2307/1884513

Sukasuka, G. N., Musonda, I., Ramabodu, M., & Zulu, S. (2022). Social dimensions in ex-post evaluation of public-private partnership infrastructure projects: A scoping review. Sustainability, 14(11), Article 6501. https://doi.org/10.3390/su14116501

The Economist Intelligence Unit. (2009). Evaluating the environment for public-private partnerships in Latin America and the Caribbean: The 2009 Infrascope. https://infrascope.eiu.com/latin-america-and-the-caribbean/

The Economist Intelligence Unit. (2010). Evaluating the environment for public-private partnerships in Latin America and the Caribbean: The 2010 Infrascope. https://infrascope.eiu.com/latin-america-and-the-caribbean/

The Economist Intelligence Unit. (2012). Evaluating the environment for public-private partnerships in Latin America and the Caribbean: The 2012 Infrascope. https://infrascope.eiu.com/latin-america-and-the-caribbean/

The Economist Intelligence Unit. (2014). Evaluating the environment for public-private partnerships in Latin America and the Caribbean: The 2014 Infrascope. https://infrascope.eiu.com/latin-america-and-the-caribbean/

The Economist Intelligence Unit. (2017). Evaluating the environment for public-private partnerships in Latin America and the Caribbean: The 2017 Infrascope. https://infrascope.eiu.com/latin-america-and-the-caribbean/

The Economist Intelligence Unit. (2019). Evaluating the environment for public-private partnerships in Latin America and the Caribbean: The 2019 Infrascope. https://infrascope.eiu.com/latin-america-and-the-caribbean/

The Economist Intelligence Unit. (2022). Evaluating the environment for public-private partnerships in Latin America and the Caribbean: The 2022 Infrascope. https://infrascope.eiu.com/latin-america-and-the-caribbean/

Yun, S. (2024). From Gap to Growth in Development Finance: Leveraging Public–Private Partnerships to Bridge the Infrastructure Financing Gap. Yale Journal. https://www.yalejournal.org/publications/from-gap-to-growth-in-development-finance

Zhang, X. (2005). Critical success factors for public-private partnerships in infrastructure development. Journal of Construction Engineering and Management, 131(1), 3–14. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9364(2005)131:1(3)

_______________________________

1 PPP se refiere a Asociación Público-Privada o Public-Private Partnership en inglés. El término es equivalente al de concesión de obra pública que se usa en Chile, para el resto del mundo.

2 Por ejemplo, hospitales.

3 Esto, debido a que el contrafactual real adecuado sería un país idéntico a Chile en todas sus políticas públicas, a excepción de un programa de APPs, lo que en la realidad no existe.

4 Para obtener los ponderadores en el método de control sintético utilizando el PIB per cápita de distintos países y el de Chile, se sigue un proceso de optimización de acuerdo a lo siguiente: Primero, se seleccionan los países donantes, es decir, aquellos que no han recibido la intervención que se desea evaluar. Luego, se construye una combinación lineal ponderada de estos países donantes de manera que su PIB per cápita antes de la intervención sea lo más similar posible al de Chile en el mismo periodo. Los ponderadores se determinan minimizando la suma de las diferencias cuadráticas entre el PIB per cápita de Chile y la suma ponderada del PIB per cápita de los países donantes para los años previos a la intervención. Se imponen restricciones de no negatividad y que la suma de los ponderadores sea igual a uno. La optimización busca los valores óptimos de los ponderadores que minimizan la suma de las diferencias cuadráticas mencionadas, asegurando así que la combinación de países donantes reproduzca de la mejor manera posible el comportamiento del PIB per cápita de Chile antes de la intervención.

5 Que Ecuador tenga un ponderador de 0% en la construcción del contrafactual sintético no es una decisión de modelación, sino que un resultado de la aplicación del modelo de minimización de diferencias cuadráticas.