Ciencia y Sociedad, Vol. 50, No. 1, enero-marzo, 2025 • ISSN (impreso): 0378-7680 • ISSN (en línea): 2613-8751

AXIOLOGÍA EN EL DERECHO COLOMBIANO: UNA HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL DESDE LA FORMACIÓN JURÍDICA

Axiology in Colombian law: a tool for social transformation through legal education

DOI: https://doi.org/10.22206/cys.2025.v50i1.3358

Khaled José Camargo Mezquida

Universidad Libre. Seccional Barranquilla. Colombia.

https://orcid.org/0009-0007-2778-4270

Khaledjose08@gmail.com

Alexander González García

Universidad Libre. Seccional Barranquilla. Colombia.

https://orcid.org/0000-0003-4895-3065

alexander.gonzalezg@unilibre.edu.co

Recibido: 6/11/2024 • Aprobado: 22/3/2025

Cómo citar: Camargo Mezquida, K. J., González García, A. (2025). Axiología en el derecho colombiano: una herramienta de transformación social desde la formación jurídica. Ciencia y Sociedad, 50(1), 63-79. https://doi.org/10.22206/cys.2025.v50i1.3358

Resumen

Debido a la problemática ética en el ejercicio del derecho en Colombia, el presente estudio desde la filosofía y la metodología cualitativa indaga acerca de cuáles son los valores éticos necesarios para la formación y práctica profesional de los abogados como respuesta a dicho fenómeno social. En el marco teórico se realiza una revisión de los conceptos de ética, moral, valores éticos y su fundamentación desde la visión de Aristóteles y Martha Nussbaum con él fin de conocer los principios filosóficos que deben ser tenidos en cuenta para el análisis. Por medio de entrevistas con preguntas semi estructuradas efectuadas a profesionales del derecho que a su vez son docentes universitarios, se indaga acerca de cuáles son los valores éticos esenciales desde su perspectiva en los dos ámbitos objeto de estudio, a través de las cuales se observa el pensamiento crítico como un valor esencial. Finalmente se brindan una serie de recomendaciones para contribuir a la disminución de la problemática en aplicación del pensamiento crítico desde las aulas de enseñanza por medio de 3 ejes: Definición de una jerarquía valorativa de forma institucional, la aplicación de una metodología activa y la praxis constante de valores por parte de docentes y estudiantes, para generar un cambio que desde la academia tenga un impacto sobre las practicas jurídicas.

Palabras clave: axiología, pensamiento crítico, valores, ética, derecho.

Abstract

Due to the ethical challenges in the practice of law in Colombia, this study employs a qualitative methodology to explore the ethical values essential for the education and professional practice of lawyers, aiming to address to this social issue. The theoretical framework includes a review of the concepts of ethics, morals and ethical values, as well as their philosophical foundations based on the perspectives of Aristotle and Martha Nussbaum, to identify the philosophical principles relevant to the analysis. Through semi-structured interviews conducted with law professionals who also serve as university professors, the study examines their perspectives on the essential ethical values required in both areas under investigation. The findings highlight critical thinking as a key ethical value in legal practice. Finally, the study offers a set of recommendations to help mitigate ethical issues by fostering critical thinking in legal education. These recommendations focus on three key strategies: establishing an institutional hierarchy of values, implementing active learning methodologies, and ensuring the consistent application of ethical values by both teachers and students. By integrating these approaches within academic settings, this study aims to influence legal practices, fostering a more ethically responsible professional environment.

Keywords: axiology, critical thinking, values, ethics, law.

Introducción

La ética es esencial para fomentar una sociedad equitativa y asegurar el respeto a los derechos humanos. No obstante, en Colombia, el sistema jurídico atraviesa una grave crisis ética que compromete seriamente el cumplimiento de los principios de un Estado Social de Derecho.

En el campo practico, algunos abogados faltan a sus deberes profesionales valiéndose de sus conocimientos para obtener sus propios beneficios egoístas sin observar el impacto negativo que su actuar tiene en el conglomerado social. Tal es la crisis ética en el ámbito jurídico que, según datos de un estudio efectuado por el Observatorio de la Universidad Colombiana citado por Canal 1 (2017), donde dentro de los 110 profesionales señalados por casos de corrupción, la carrera de Derecho ocupa un primer lugar entre las demás disciplinas por un 42.37% con 47 de esos 110 casos.

El código disciplinario del abogado materializado en la Ley 1123 del 2007 es la principal fuente para orientar, regular y asegurar el correcto ejercicio de la profesión jurídica. Pese a la existencia de este código, las conductas antiéticas son recurrentes en cada uno de los escenarios jurídicos, siendo la corrupción la problemática principal. Según el informe Así se mueve la corrupción radiografía de los hechos de Corrupción en Colombia 2016 – 2020, elaborado por la Corporación Transparencia por Colombia (2022), este fenómeno:

Es el abuso de posiciones de poder o de confianza para el beneficio particular de los actores legales o ilegales, en detrimento del interés colectivo. Esto se hace a través de ofrecer, solicitar, entregar o recibir bienes o servicios, beneficios y/o favores, y a cambio de acciones, toma o incidencia en decisiones u omisiones. (Transparencia por Colombia, 2022)

Esta a su vez, consta de 3 elementos característicos (Pérdida de recursos, afectación a grupos vulnerables e inefectividad de los derechos humanos). Al hablar de corrupción judicial, se añade a los elementos de la definición genérica los ingredientes de (i) la categorización de profesional del derecho ejerciendo sus funciones desde distintos roles en el escenario judicial (ii) el beneficio en favor propio o de un tercero (iii) la afectación producida sobre los principios jurídicos que guían el curso del proceso, así como la transgresión de los postulados éticos entendidos tanto legal y doctrinalmente en razón a la actividad misma (Corporación Excelencia en Justicia 2008, citado por Manríquez & Torres, 2019).

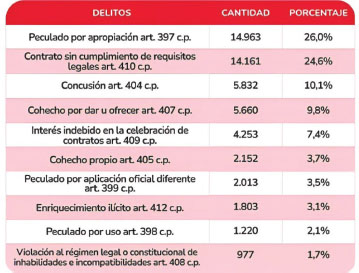

Dentro de las tipologías de corrupción, se encuentran conductas lesivas efectuadas bajo la inobservancia de los deberes éticos las cuales están incluso tipificadas en el código penal. Según el mapa de impunidad presentado por la Secretaría de Transparencia (2023) en el marco de una investigación reciente comprendida entre los años 2010 a 2019, existe en Colombia una impunidad del 94% en materia de delitos frente a la administración pública. Las conductas mas recurrentes se presentan en la Figura 1.

Figura 1

Principales delitos contra la administración pública en Colombia (2010-2019)

Fuente: Presidencia de la República de Colombia. Secretaria de Transparencia 2023.

Se observa entonces como principales conductas antiéticas el Enriquecimiento ilícito, el Cohecho, la Concusión y el Peculado, por la repercusión social que estos generan. Ahora, mencionando ejemplos de ellos ocurridos en distintos sectores del país, en cuanto al enriquecimiento ilícito un caso de alto impacto fue el de Odebrecht, un fenómeno de corrupción transnacional que generó acciones judiciales en distintos países por la existencia de nexos con la esfera política del país “…entre 2009 y 2016, en escenarios de contratación y una amplia diversidad de subcontratos derivados, en los que se ha detectado una amalgama de corrupción en los sectores público y privado” (Fiscalía general de la Nación, s.f.).

Al hablar de cohecho es menester mencionar “El Cartel de la Toga”, un escándalo que salió a la luz en el año 2017, dentro del cual se encontraron implicados magistrados de alto nivel, e incluso el fiscal anticorrupción de ese entonces Luis Gustavo Moreno, además de otros profesionales del derecho: “sus clientes eran congresistas y gobernadores que tuvieran indagaciones, investigaciones o procesos en su contra en la Fiscalía o en la Corte Suprema de Justicia” (Benito, 2023). En cuanto al peculado, se tiene como una muestra conocida el “Carrusel de contratación de Bogotá” por medio del cual se efectuó una malversación de los recursos destinados a obras públicas en la capital del país, “el Estado tuvo un desfalco de $2,2 billones de sus arcas a causa de uno de los escándalos de corrupción más graves de la historia del país” (Acosta, 2023). Como concusión, un proceso renombrado fue el del exmagistrado Pretelt Chaljub, hallado responsable de ese delito por la Corte Suprema de Justicia en razón a irregularidades en procesos a su cargo (Ámbito jurídico, 2023). Frente a esta realidad y la actuación de algunos abogados, se tiene, popularmente, la sospecha sobre el profesional de actuar de manera antiética debido a las faltas éticas que se producen en sus actuaciones.

En el estado del arte que de esta investigación se observa que en Colombia existe una falta de claridad conceptual sobre los términos de ética y moral en el pensamiento colectivo y académico, así como una ausencia de estudios académicos sobre axiología en el ámbito jurídico. No obstante, se observa a nivel latinoamericano aportes valiosos que abordan la importancia de la formación en ética jurídica.

González (2016) destaca que, en el ámbito universitario, asignaturas como axiología juegan un rol fundamental en la consolidación de los valores. Además, enfatiza la necesidad de reforzar continuamente los menos desarrollados para garantizar una práctica profesional integra en el contexto mexicano. Desde una perspectiva institucional, Torres & Gallardo (2023) analizan la enseñanza de la ética en Instituciones de Educación Superior en México, señalando que en muchas no existe una reflexión en los contenidos éticos a impartir en la formación jurídica. Asimismo, enfatizan el papel de estas entidades en la transmisión de la visión ética de la entidad a través de cada una de sus acciones.

En el contexto peruano Jara Llanos (2023) encontró que la enseñanza de la ética y axiología jurídica influye positivamente en la formación de futuros abogados desde la percepción de los estudiantes de Derecho de una universidad en ese país. Pupo Kairuz et al. (2020) proponen una estrategia para fortalecer la formación axiológica en juristas a través de la apropiación de valores éticos que permitan aplicar los contenidos normativos teniendo en cuenta el contexto socio cultural de aplicación. Estos hallazgos refuerzan la importancia de una formación ética solida en el Derecho donde los valores juegan un rol crucial.

Frente a este contexto, es necesario llevar a cabo un proceso investigativo que apunte a descubrir cuáles son los valores éticos necesarios para contribuir a mejorar la praxis jurídica, y así brindar recomendaciones para generar un impacto positivo en la sociedad colombiana desde la formación de los futuros profesionales del derecho y el ejercicio práctico de los abogados. Bajo esta problemática, el objetivo general es analizar los valores éticos necesarios en la formación y ejercicio del profesional del Derecho en Colombia, que se desarrolla a través de los siguientes objetivos específicos:

1.Analizar el concepto de valores éticos y su importancia para convivencia humana.

2.Identificar los valores éticos fundamentales para la formación del jurista.

3.Ofrecer recomendaciones para disminuir los problemas éticos desde la formación profesional.

En el marco teórico se desarrolla el primer objetivo bajo un análisis filosófico de los valores desde la perspectiva de figuras insignias del pensamiento y político de dos épocas en la historia de la humanidad que se correlacionan: la visión antigua de Aristóteles y la visión contemporánea de Marta Nussbaum.

En coherencia con este marco referencial y con el fin de alcanzar el segundo objetivo específico se realiza el estudio de campo y se realizan entrevistas a abogados-docentes de Derecho como estrategia de recolección de información, se conoce su opinión acerca de cuáles son esos valores éticos esenciales desde la formación y praxis jurídica teniendo en cuenta que desde su experiencia estos cuentan con una perspectiva tanto teórica como aplicativa de la ética en cada uno de los escenarios jurídicos.

En relación con el objetivo específico tres, se discuten los hallazgos encontrados y se plantean recomendaciones para transformar la enseñanza y practica del derecho, donde el pensamiento crítico es un valor esencial para materializar y aplicar los demás valores en el sistema axiológico propuesto.

Marco teórico

Para realizar el estudio sobre los valores éticos necesarios en el derecho es necesario aclarar cómo el presente estudio entiende los conceptos de valor, moral y ética. Para luego analizarlos principalmente desde la perspectiva de la ética aristotélica y desde la visión humanista de Martha Nussbaum.

Concepto de valor, moral y ética

Valor “es toda perfección real o ideal que rompe nuestra indiferencia y provoca nuestra estimación, porque responde a nuestra tendencia o necesidades” (Marín, 1990 como se citó en Pérez, 2008). Se entiende entonces que un valor es todo aquel concepto primigenio a la cual se le ha otorgado determinada importancia debido a que permite perseguir los fines de los seres humanos, así como establecer los límites y pautas que permitan orientar los esfuerzos hacia necesidades similares. Existen dos corrientes de pensamiento que han persistido en la sociedad contemporánea al hablar de valores, las que otorgan una característica de objetividad o subjetividad, al decir que por una parte estos pueden ser absolutos y universales, mientras que por otra parte estos dependen de la mirada y el proceso de estimación que surge en la esfera personal de cada individuo (Ahumada, 2022).

A pesar de ello, hay que tener en claro que la subjetivación total de los valores entendidos como pilares orientativos de la conducta humana representa un riesgo para el orden y la convivencia social, pues es necesario que existan pautas generales que permitan la coexistencia, y porque además a través de la ética se puede evidenciar qué tipo de acciones son correctas e incorrectas teniendo en cuenta la afectación real que tenga sobre los semejantes, más allá de determinadas consideraciones morales, siendo posible así entender a los valores como contenidos axiológicos objetivos.

Ahora bien, la moral es concebida como el conjunto de creencias, costumbres y percepciones propias de una colectividad y que constituyen un punto de partida para el desenvolvimiento y desarrollo del individuo, pues responden a determinada época y contexto específico. Comprende elementos que subyacen en la conciencia de un individuo pero que responden a la pertenencia al conglomerado social en el que se encuentre:

En la actualidad la palabra moral tiene además el sentido de lo que se hace por costumbre en una comunidad y época determinadas, esto significa que lo que es moral en una determinada parte del mundo, puede no serlo en otra y que la moral cambia a través del tiempo a medida que los seres humanos les dan significado a sus actuaciones y a las ventajas o daños que estas pueden causar (Boff, 2003).

Por su parte, la ética se comprende como una disciplina filosófica de reflexión, discernimiento, y conocimiento humano encargada de analizar los principios o fundamentaciones del ser en su actuar, para ejecutar un comportamiento debidamente fundamentado y sin consecuencias negativas en los demás sujetos del entorno social. De acuerdo con Adela Cortina (2013) la importancia de le ética radica en que a través de esta se puede aspirar a la felicidad, la virtud y además fijar y materializar valores preponderantes como lo es el caso de la justicia o la verdad. En este orden de ideas, de lo correcto o incorrecto tanto individual como colectivamente surge entonces la necesidad de tener unos valores éticos mínimos que permitan tener un punto de partida de lo exigible y esperable frente a las determinadas situaciones de la vida.

Fundamentación Aristotélica de la Ética

Aristóteles (IV ac/1985) basó su teoría ética en fijar un camino que permitiera alcanzar la felicidad como objetivo aspiracional de todo ser humano, según el cual la vida virtuosa se obtiene a través del ejercicio efectivo de los valores, bajo una determinada proporción y con procesos propios de toma de decisiones.

Actuar en virtud es hacer uso de un sistema de valores en las numerosas situaciones a la que un individuo puede verse enfrentado. Surgen entonces conceptos importantes como lo son la voluntariedad, la deliberación y la elección con la interacción sujeto-entorno. Para Aristóteles, la voluntariedad es la habilidad de actuar con intención y dirigir nuestros hábitos a través de la razón. Esto facilita una educación enfocada en controlar las emociones y elegir de manera acertada ante situaciones difíciles. Por su parte, la elección “es el deseo deliberado de lo que se encuentra en nuestro poder” (Aristóteles, IV ac/ 1985) siendo el elemento de reflexión y discernimiento que acompaña a la voluntariedad a la hora de escoger el comportamiento más adecuado. La deliberación antecede a toda elección, y es la fase en la cual el ser humano evalúa los factores que se encuentran presentes en la situación, así como las potenciales consecuencias que cada una de las posibilidades que se les presentan pueden acarrear.

Hablar de virtud implica tener en cuenta su antagonista, el vicio, siendo este definido como la actuación que genera un perjuicio negativo guiado bajo intereses individuales y estímulos como las pasiones o sentimientos desde una perspectiva negativa. El vicio se presenta de dos formas: por exceso y defecto, comprendiendo al exceso como la demasiada cantidad de un valor a tal punto que se produce una sobrecarga negativa del mismo, mientras que el defecto es la ausencia total de dicho valor aun cuando es requerido para las distintas situaciones que el ser humano enfrenta, por lo que se entiende entonces que el exceso y el defecto vendrían siendo polos opuestos.

Entre esos polos de exceso y defecto, se encuentra la virtud como un término medio, como una forma de balancear la práctica de un valor y sus consecuencias. Según esto, la virtud es esa forma de no tener demasiada presencia de un valor, pero que tampoco exista una ausencia de este; sino que se cuente con ello en una forma mesurada para que pueda constituirse en una virtud o proporción correcta. Es decir que el término medio es la forma de no caer en un vicio, sino vivir de una forma plena. Las virtudes principales son justicia, moderación, valentía, liberalidad, magnificencia, sinceridad. Tomando de ejemplo la valentía, aquella virtud que permite contar con el suficiente carácter para enfrentar y sortear las distintas situaciones que se presentan en el tejido social en pleno ejercicio de sus capacidades, de una forma sensata y mesurada como un término medio entre la temeridad y la cobardía como sus vicios. Una persona temeraria al sentirse demasiado valiente actuará probablemente de una forma imprudente y sin observancia del impacto de sus actos amparado en ese vicio, mientras que por otra parte una persona cobarde no contará con el suficiente carácter o confianza en sus capacidades para hacerle frente a los acontecimientos, perdiendo con ese actuar muchas oportunidades o momentos en los que se encuentra llamado a ser partícipe.

Bajo la visión aristotélica entonces, es importante establecer una serie de virtudes expresadas en valores pues permiten que el ser humano pueda vivir en comunidad. La razón entendida hoy como pensamiento crítico tiene la posibilidad de dirimir, por medio de la justificación, entre los excesos y de tal forma ejecutar un comportamiento que no tenga un efecto negativo en la esfera personal del otro, creando un ambiente publico estable y beneficioso para los sujetos activos del entorno. Garcia y Videla (2023) proponen un nuevo enfoque de esta teoría aplicada a la sociedad actual, bajo el entendido de que las virtudes deben surgir en el marco de un dialogo subjetivo que propenda por una sociedad justa desde una visión democrática, donde no solo es necesario hablar de un compromiso estatal sino también gubernamental del bien común como resultado de procedimientos deliberativos públicos entre iguales desde la transparencia haciendo un énfasis de las virtudes desde un punto de vista cívico.

Ética y convivencia ciudadana según Martha Nussbaum

Esta filosofa estadounidense, le apunta teóricamente a la definición de la ética basada en el problema principal de definir cuál es la noción de bien o comportamiento más adecuado, de la misma forma que en la antigüedad lo realizó Aristóteles. Es un tipo de adaptación de la antigua teoría aristotélica por medio de los presupuestos de las sociedades modernas.

Según Nussbaum (2007, como se citó en Gómez Navarro, 2013), el bien está íntimamente ligado con la calidad de vida y el bienestar con el que cuente cada ser humano en razón a su existencia misma, de tal forma que las instituciones y los cuerpos gubernamentales deben apuntar a brindar las condiciones mínimas con el fin de que los ciudadanos puedan obtener ese bienestar tan anhelado. Es por ello que lo primero a definir debería ser cuales son las condiciones primordiales a reconocer a cada ser humano con el fin de superar las carencias, y necesidades para construir una ética social basada en la alteridad desde la protección de las libertades con un enfoque social.

Nussbaum introduce conceptos cruciales a esta teoría ética como el de las capacidades humanas en aras de superar el enfoque ético utilitarista que primaba sobre el eje filosófico y político de los estados, bajo el cual se privilegian las utilidades desde una manera cuantitativa o económica. Propone pasar a construir un planteamiento ético que se preocupe por el bienestar social teniendo en cuenta las cualidades y situaciones propias de los asociados, así como la garantía y efectividad de los derechos fundamentales en una mayor proporción. Para ella, los principales presupuestos que deben ser respetados son los siguientes: vida, salud corporal, integridad física, sentimientos, imaginación y pensamiento, emociones, razón práctica, afiliación, convivencia con otras especies, juego, control sobre el propio entorno.

Puesto que la dignidad y la cooperación son componentes de la vida virtuosa “los seres humanos cooperan movidos por un amplio abanico de motivos, entre ellos el amor a la justicia, y en especial a la compasión moral hacia aquellos que poseen menos de lo necesario para llevar una vida decente y digna” (Nussbaum, 2007 como se citó en Gómez Navarro, 2013).Es necesario que la convivencia ciudadanía se construya a partir de la vivencia de las virtudes a nivel de cada individuo y a nivel de las instituciones y gobiernos. Es decir, no solo se busca que dichos valores sean la guía de cada ciudadano, sino también de las instituciones del Estado, pues en ultimas son quienes orientan el destino una nación.

La dignidad humana legitima se concibe como el ejercicio de cada una de las capacidades, para propender por la búsqueda de la justicia social para tener un impacto positivo en la convivencia humana. El desarrollo de las capacidades que deben ser debidamente potenciadas por las acciones gubernamentales encaminadas a materializar cada uno de los derechos humanos, pues en ultimas se debe propender por cerrar las brechas de desigualdad e inferioridad que han sido los principales problemas a lo largo de la historia de la humanidad. (Silva Carreño, 2021). Un ethos guiado por el pensamiento crítico y la empatía como contenido axiológico fundamentales, fomenta el reconocimiento del otro y el respecto de su dignidad humana (García, 2022).

Metodología

Con el fin de identificar los valores éticos mínimos en la formación profesional de los abogados y en el ejercicio jurídico, la presente investigación se realiza bajo el paradigma hermenéutico-interpretativo y hace uso de la metodología cualitativa. En coherencia con este enfoque, se utilizó la técnica de la entrevista semiestructurada, elaborada con base en una guía de cinco preguntas abiertas orientadas a explorar los valores éticos considerados esenciales en la formación profesional y el ejercicio jurídico.

La muestra se realizó de manera intencional bajo criterios de selección específicos tales como que el participante debía ser profesional en Derecho, tener experiencia como docente universitario en facultades de Derecho colombianas, y contar con experiencia laboral en alguna de las ramas del derecho. Estos criterios permitieron seleccionar participantes que, por su doble condición de docentes y abogados en ejercicio, brindaron una mirada integral tanto de la teoría como de la práctica, enriqueciendo el estudio. Se empleó el criterio de saturación para definir el número de participantes, es decir, se detuvo la búsqueda de información cuando las respuestas empezaron a ser repetitivas y no aportaban datos nuevos. En total se realizaron 6 entrevistas.

El método usado para el análisis de la información fue el de análisis temático. Se siguieron las fases propuestas por Braun y Clarke (2006): familiarización con los datos, codificación inicial, búsqueda de temas, revisión de temas, definición y denominación de temas, y redacción del informe. De esta forma se identificaron patrones comunes en la información recolectada y se logró construir categorías que ilustran dimensiones claves para la formación ética profesional en el ámbito del derecho en Colombia.

Para las consideraciones éticas del estudio se siguieron los principios fundamentales del Informe Belmont (respeto por las personas, beneficio y justicia), por eso se aseguró la confidencialidad de la identidad de los participantes, el consentimiento informado para el uso de las respuestas y el respeto de su opinión. Además, se garantizó que la participación fuera completamente voluntaria y los datos fueron tratados con estricta reserva y exclusivamente para fines académicos del presente estudio.

Presentación de resultados

Para identificar aquellos valores éticos necesarios en los escenarios de formación y práctica jurídica se efectuó una entrevista de 5 preguntas. A continuación, se presentan de manera sintética las respuestas de las participantes agrupadas en los temas de crisis ética, valores éticos fundamentales y formación axiológica universitaria.

Reconocimiento de una crisis ética

Del primer interrogante,1 se encontró que a su juicio existe una crisis ética que se manifiesta de distintas formas:

•Conflicto de intereses: Un choque entre “el yo” y sus deseos, con respecto al otro y sus propios derechos o prerrogativas (Docente 1 y 4).

•Conflicto entre los valores: Escalas subjetivas de valorización que ignoran la objetividad de los contenidos y sus efectos positivos generales (Docente 1, 2 y 4).

•Carencia de praxis de los valores: Falta de preocupación y aplicación en materia deontológica en la académica jurídica (Docente 4 y 5).

•Corrupción e impunidad: La normalización de conductas que son reprochables desde un punto de vista tanto ético como jurídico, y la falta de sanciones por la multiplicidad de casos y factores inmersos (Docente 1, 2, 3 y 5).

Estos resultados revelan una percepción compartida entre los docentes encuestados de que existe una crisis ética en este campo. La problemática se manifiesta de distintas maneras, lo que subraya la complejidad y profundidad de esta crisis como lo corrobora las estadísticas presentadas al inicio de esta investigación. Las manifestaciones de los docentes sobre la crisis ética sugieren que el sistema judicial colombiano enfrenta serias deficiencias tanto en la educación de los futuros abogados como en la práctica profesional. La falta de la formación axiológica de manera sólida y su desconexión con la praxis legal se traducen en una creciente normalización de conductas que contradicen los principios deontológicos fundamentales.

Valores éticos fundamentales

Por medio del segundo interrogante,2 fue posible sintetizar cuales son esos valores fundamentales que según los juristas y formadores reconocen como esenciales. Estos valores se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1

Valores éticos fundamentales identificados por los docentes entrevistados

Equidad |

Condiciones y oportunidades teniendo en cuenta las diferencias y realidades de los individuos de la sociedad (Docente 1 y 3). |

Respeto |

Relaciones interpersonales teniendo mente abierta a las posibilidades y realidades de los terceros que pretenden tutelar sus derechos. (Docente 2) |

Compromiso |

Manejar sus conocimientos de forma pertinente y precisa para generar un impacto positivo (Docente 3,4 y 5). |

Responsabilidad |

Ejecutar todas las acciones posibles de forma asertiva y continua en aras de alcanzar los resultados en cada situación (Docente 2,4). |

Empatía |

Humanización de las prácticas y actuaciones jurídicas para darles un sentido asistencial y social (Docente 1 y 4). |

Justicia |

Otorgarles a las personas los derechos que le corresponden en razón a su existencia misma de la mano de principios como la dignidad (Docente 1,2,3 y 4). |

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Los valores destacados buscan contribuir a una práctica jurídica más humanizada y efectiva, y su importancia radica en su capacidad para guiar tanto la toma de decisiones como la interacción con los demás en la práctica del derecho. La equidad, el respeto, el compromiso, la responsabilidad, la empatía y la justicia son valores que, cuando se aplican correctamente, permiten que el Derecho no sea solo una herramienta para la resolución de conflictos, sino también un medio para promover el bienestar social, la dignidad humana y la paz en la sociedad colombiana.

Además, los valores señalados en las entrevistas no son independientes entre sí, sino que se refuerzan e interrelacionan mutuamente. A modo de ejemplo, un abogado que actúa con empatía es más probable que respete a su cliente, que actúe con responsabilidad y que se comprometa profundamente con la búsqueda de una solución equitativa y justa.

A pesar de no ser señalado por los participantes del estudio, se propone, en coherencia con la filosofía de Aristóteles y de Martha Nussbaum, el pensamiento crítico como valor ético fundamental para la formación y práctica del derecho. Este valor permite a los individuos analizar y evaluar las situaciones de manera objetiva y razonada, cuestionando sus propias suposiciones y las de los demás. El desarrollo del pensamiento crítico en los profesionales del derecho es esencial para tomar decisiones justas y responsables, ya que ayuda a identificar posibles sesgos, evaluar las consecuencias de las acciones y justificar las decisiones basadas en principios éticos sólidos.

Formación axiológica universitaria

A través de los tres interrogantes referentes al proceso ético desde las facultades, se analiza por medio de la experiencia de los juristas acerca del lugar que tiene la ética en la formación de los estudiantes, así como sus implicaciones en los contenidos y principios de los establecimientos educativos en los que han tenido la oportunidad de laborar.

Valores éticos y formación del jurista

Con la tercera pregunta 3 se indagó acerca de la existencia o no de la formación axiológica a los estudiantes de derecho en la experiencia de cada uno de los entrevistados, según los cuales si existen procesos de formación por medio de distintas herramientas. De forma curricular con la materia de ética en el pensum (Docente 3), incluyendo materias o seminarios para revisar teorías sobre la ética (Docente 1 y 4), o de una forma un poco más filosófica fijando los contenidos axiológicos desde la misión y visión institucionales (Docente 2).

Se observa que, aunque existen esfuerzos formales para inculcar valores éticos en los estudiantes de derecho, estos esfuerzos podrían ser más amplios e integrados. El énfasis en la enseñanza teórica es importante, pero debe complementarse con oportunidades para la aplicación práctica de estos valores en situaciones concretas. Además, el compromiso institucional con la ética debe traducirse en acciones tangibles que fortalezcan la formación axiológica de los futuros abogados, no solo en el aula, sino también en el comportamiento diario y en las expectativas profesionales que se les transmiten. Esto es vital para que los estudiantes no solo conozcan los valores éticos, sino que los vivan en la universidad y los valoren, para luego tiendan hacia ellos de manera consistente en su práctica profesional.

Posibilidad de formación en valores éticos

Bajo el cuarto interrogante4 se analizó el cómo se puede formar en valores éticos desde la academia, y las respuestas recibidas muestran que, para estos, principalmente es una tarea conjunta que debe iniciar desde las primeras infancias en el núcleo de la sociedad, la familia (Docente 3). Además, es necesaria la constante divulgación académica y científica en materia axiológica (Docente 4 y 5), sumado a la definición de escalas valorativas de contenidos necesarios y beneficiosos por los resultados positivos que se generan con su aplicación, (Docente 2) o desde el reconocimiento y fomento de valores objetivos en los distintos procesos curriculares (Docente 1).

Estos datos sugieren que la formación en valores éticos desde la universidad es una tarea compleja y multifacética, que requiere un esfuerzo conjunto de varios actores. Aunque la universidad juega un papel crucial, no debe ser vista como el único espacio donde los estudiantes adquieren estos valores. La familia y la sociedad en general tienen un papel importante en el desarrollo inicial de los principios éticos, mientras que la universidad refuerza, amplía y contextualiza estos valores a través de la enseñanza y la divulgación continua. La clave está en integrar la ética de manera transversal en la formación académica, asegurando que los estudiantes no solo estudien los valores éticos, sino que los vivan y los apliquen en su futura práctica profesional. Esto es esencial en el campo del derecho, donde las decisiones tienen un impacto directo en la justicia, la equidad y la dignidad humana.

Praxis de la formación en valores éticos

Finalmente, con la última pregunta,5 los abogados evaluaron el compromiso y apoyo por parte de las instituciones en las que brindan sus servicios para enfatizar y tener objetivos claros con respecto a dicho campo de la formación a través la praxis, teniendo como respuesta común la falta de actividad practica en los distintos escenarios institucionales (Docente 1,2,3 y 4), por causas como la sobreposición de los intereses económicos por encima de los formativos haciendo de la educación un negocio (Docente 1), la escasez de los espacios de participación y divulgación axiológica (Docente 4 y 5), así como la falta de definición de una escala valorativa en consonancia con los contenidos exigibles por otras fuentes normativas y que definan el derrotero institucional de los distintos espacios (Docente 2).

Las respuestas de los profesores muestran una brecha entre las metas educativas y la verdadera formación en valores éticos dentro de las universidades colombianas. Aunque muchas instituciones han integrado la ética en sus planes de estudio, la falta de experiencias prácticas, la presión de intereses económicos y la carencia de un marco sólido de valores limitarían el efecto de esta enseñanza en los estudiantes. Si las universidades aspiran a formar profesionales del derecho comprometidos éticamente, deben trascender la teoría y fomentar un ambiente institucional en el que los valores éticos no solo se enseñen, sino también se vivan. Esto permitirá que los estudiantes se familiaricen con estos valores y los apliquen en situaciones del mundo real, promoviendo una reflexión profunda y significativa.

Discusión de resultados

El estudio destaca valores éticos fundamentales, como la justicia, la equidad, el respeto, el compromiso y la empatía, necesarios en la práctica y enseñanza del derecho. No obstante, existe aún una falta de formación ética aplicada en las instituciones responsables de preparar a futuros abogados. Según Gallardo (2019) las escuelas de derecho no tienen definida de manera uniforme los componentes necesarios para una formación ética, pues esta no se entiende como una competencia a desarrollar de forma conjunta con las demás áreas.

Uno de los principales problemas en materia axiológica es la visión individualista y clientelista con la que cuentan los abogados a la hora de tomar las decisiones frente a casos en concreto. La corrupción y la sobreposición de los intereses económicos a los sociales limita el acceso a la justicia y el goce de los derechos de aquellos quienes acuden por ayuda en el ámbito jurídico. Hernández (2018) indica que existe una deshumanización de la actividad jurídica, por lo que como respuesta a ello se debe incluir las humanidades dentro de la enseñanza del derecho por medio de conceptos como la alteridad.

Por lo tanto, es necesario que los procesos de formación ética se ejerzan desde un enfoque objetivo que admita la razón y el pensamiento crítico como fuentes para las decisiones éticas, pues tal y como plantea Sánchez (2020) las respuestas a la problemática ética no deben consignarse dentro de un individualismo utilitarista dejándose a la subjetividad, y, por el contrario, debe usarse la razón como fuente para evitar y resolver conflictos en el marco de pensamiento individual. Además, se señala que desde las aulas se debe construir un pensamiento crítico a través de los interrogantes que lleven a los estudiantes a utilizar la razón como guía para hallar las mejores formas de actuar en sociedad.

La principal falencia podría ser la manera como se concibe la formación axiológica en el currículo desde una forma teórica a partir de asignaturas que en algunas ocasiones es vista como una electiva o como una materia de baja importancia. Según Cárdenas (2018) es importante el fortalecimiento de la impartición de ética dentro de la catedra universitaria, ya que de tal manera se podría contrarrestar la degradación de la profesión e imagen que se tiene frente a los profesionales del derecho. Sin embargo, a la luz de los resultados de la presente investigación es necesario que se vaya más allá de simplemente una tarea catedrática o curricular de transmisión conceptual, puesto que en palabras de profesionales del derecho entrevistados lo importante es que está sea una actividad constante enriquecida por la practica en distintos escenarios.

Educar en valores implica, entonces, una superación de dicha visión tradicional académica sobre la ética, para comprender que la formación en valores requiere de la vinculación activa y la vivencia de los valores en diversos sectores como la familia, las instituciones educativas, el gobierno, y la sociedad en general (González, 2022). Desde las instituciones de formación de abogados se requiere de un cambio de perspectiva para dar un mayor paso a la práctica de los valores y a los espacios de divulgación, discusión e investigación axiológica.

En razón a los hallazgos de esta investigación, se recomienda transformar el proceso formativo desde 3 ejes principales: (i) la definición de una jerarquía de valores institucionalmente, (ii) la aplicación de metodologías activas en desarrollo del pensamiento crítico, y (iii) la comunicación de valores a través de la praxis.

Al definir una jerarquía axiológica institucionalmente es esencial que se tenga como punto de partida la construcción, categorización e inclusión axiológica en la misión y visión de las facultades de derecho, pues ello exige que exista una sistematización real de contenido curricular, competencias, metodologías y estrategias idóneas para que exista una verdadera formación ética, a través de esfuerzos pedagógicos de cada uno de los componentes implicados en la enseñanza del derecho. No basta solo con incluir materias de ética en la malla curricular, o realizar espacios como seminarios o talleres en el tema, es importante que toda la teoría impartida se lleve a la práctica.

Por medio de metodologías activas se propone formar un pensamiento analítico en materia ética, superando de tal forma la manera tradicional de la enseñanza jurídica. Las metodologías activas cumplen una función de romper con los procesos pedagógicos tradicionales o verticales puesto que requieren de un rol principal de cada estudiante en su propio proceso de aprendizaje, para que de tal forma este desarrolle destrezas y habilidades que serán útiles en su práctica profesional. Al respecto, es menester señalar los principales métodos señalados por Carrera, Lara & Vela (2020), quienes en una revisión documental retoman un listado propuesto por Alcoba (2015, como se citó en Carrera, Lara y Vela 2020).

•Método problema: Utilizar situaciones hipotéticas de hechos como pieza central para el análisis y las discusiones de los estudiantes, se selecciona un curso de conducta o predicen la decisión de un tribunal en función de una variedad de materiales legales donde se tienen en cuenta los contenidos éticos exigibles.

•Proyecto acción de campo: Por medio de este los estudiantes de derecho se asocian con los miembros del grupo de trabajo social para llevar a cabo una investigación sobre cuestiones sociales, incentivando de tal manera el estudio de la ética.

•Método interactivo: Los estudiantes de derecho adquieren habilidades prácticas y prestan servicios legales en un entorno de justicia social. interactuando con los clientes o entre ellos para identificar y resolver problemas legales, y están sujetos a una revisión crítica por parte de sus docentes o compañeros.

•Caso estudio: Paneles de discusión por medio de los cuales se evalúen los elementos jurídicos y éticos presentes en un caso en concreto.

Los anteriores métodos se tratan entonces de un aprendizaje basado en problemas al efectuar un análisis crítico de cada caso teniendo en cuenta la realidad social y el impacto que este reviste, bajo el estudio de casos prácticos en materia de ética, es decir, en los cuales el docente debe valerse de la experiencia que le brinda el ejercicio de la profesión para traer a las aulas esas situaciones y dilemas que pueden presentarse al momento de aplicar la teoría en el campo de la realidad, para que así sumado al pensamiento crítico los estudiantes de derecho desde las aulas sean preparados y construyan una conciencia en materia axiológica, desde el estudio de situaciones del curso jurídico cotidiano.

Con respecto a la tercera recomendación sobre la comunicación de valores éticos en la praxis. Los hallazgos evidencian que los docentes perciben una debilidad estructural en el compromiso institucional con la ética profesional. La educación jurídica, en muchos casos, se encuentra mediada por una lógica de mercado que prioriza los indicadores de eficiencia sobre la calidad humana y ética del egresado. Esto tiene implicaciones directas en la formación práctica, ya que limita la posibilidad de formar clínicas jurídicas que no solo busquen resolver casos, sino hacerlo bajo principios éticos deliberados.

En esta línea, cada docente y la institución educativa misma juega un rol esencial por medio de sus actos como ejemplo para los futuros profesionales, se aspira a que los estudiantes vivan los valores en sus interacciones humanas en la Universidad y de esta manera aprecien los valores éticos y tiendan hacia ellos. Por esta razón, es importante que los profesores, directivos, administrativos a través de sus acciones den muestra de la ética y efectúen tanto la aplicación como la muestra de los valores objetivos anteriormente mencionados, pues la repetición de los actos es la que permite comunicar criterios éticos debidamente fundamentados tal y como lo señaló Aristóteles siglos atrás. Es esencial que desde los escenarios académicos se den practicas éticas que sirvan como muestra de la importancia de cada uno de los valores para que luego esta vivencia se asimile y se practique en el ejercicio del derecho. En otras palabras, las facultades de derecho no solo deben enseñar valores, sino practicarlos institucionalmente: en el trato con los estudiantes, en la resolución de conflictos internos, y en la coherencia entre discurso y acción. Solo en ese contexto ético, vivo y compartido, los valores podrían convertirse en principios efectivos de acción profesional.

Por esta razón, la formación del jurista en Colombia necesitaría una transformación del modelo educativo, en el que la ética deje de ser un saber marginal y se convierta en el eje transversal de todas las asignaturas y espacios formativos de la institución. Esta transformación debería tener una expresión concreta en la práctica: desde la metodología de enseñanza que se utiliza en clase, pasando por la forma que se evalúa, hasta la manera en que institucionalmente se acompaña al estudiante en su desarrollo profesional.

La investigación realizada, entonces, conduce a repensar la función social del abogado en Colombia. Pues más allá de un sólido dominio técnico del derecho, el profesional jurídico debería ser un agente de justicia, un mediador de conflictos y un garante de la dignidad humana. Para lograr esto, la formación universitaria debería incluir el debate ético, el trabajo interdisciplinar, y el contacto temprano con realidades sociales vulnerables. Solo así se formarían juristas empáticos, éticos y capaces de transformar la realidad colombiana.

Conclusiones

La ética es uno de los componentes filosóficos primigenios en el desarrollo y aplicación de las ciencias jurídicas, por lo cual requieren de una especial atención los procesos adelantados para fomentarla y aplicarla tanto en las actuaciones jurídicas profesionales como en la formación de los futuros abogados desde el escenario académico. Sin embargo, existe una crisis ética que se manifiesta de diferentes formas, generando un detrimento en diversos sectores sociales, así como la imposibilidad de garantizar los fines esenciales del Estado Constitucional de derecho propio de la Constitución de 1991. La principal forma de manifestación de este flagelo es el de la corrupción, que producida desde distintas modalidades que están incluso tipificadas como delitos, tiene impacto a escala local, nacional e internacional generando un detrimento en la garantía de los derechos de cada asociado, así como la perdida de recursos necesarios para la correcta función estatal. Por lo tanto, se requiere una transformación en las practicas jurídicas y de formación en los abogados, para responder positivamente a la situación y velar por el cumplimiento de las obligaciones y prerrogativas de cada uno de los individuos y entidades asociadas estatalmente.

Fue posible conocer a través de entrevistas la perspectiva de protagonistas en los escenarios de enseñanza y aplicación del derecho con respecto a la situación que en materia ética se presenta. Para dichos abogados-docentes, existe una crisis ética manifestada en carencia de valores, discrepancias entre estos y falta de práctica, debido a la débil atención que existe desde la academia para con los contenidos axiológicos. Además, existe la falta de escenarios de divulgación y producción científica y ausencia de una jerarquía valorativa en concordancia con los mandatos constitucionales y normativos en general.

Para responder a la problemática, es necesario reconocer los valores éticos mínimos requeridos en la formación y aplicación de las ciencias jurídicas, siendo estos principalmente la equidad, responsabilidad, compromiso, respeto, empatía y justicia. Estos, se materializan a través del pensamiento crítico como un valor ético esencial en el derecho, entendiéndolo de tal forma como aquel contenido que permitirá la examinación de situaciones para escoger la decisión adecuada según la jerarquización axiológica construida por la razón a través de la conciencia crítica, generando así la aplicación de los demás valores y la capacidad de adaptarse a los cambios propios del ritmo social.

El pensamiento crítico como valor funge como uno de los principales elementos del cambio desde la academia, al construir un proceso educativo que no solo se restringe a la transmisión vertical de los conocimientos en valores por asignaturas o seminarios, pues esto como un punto de partida es una estrategia esencial, pero dichos valores deben ser aplicados desde un punto de vista crítico y analítico en distintas situaciones que pueden producirse con los intereses y derechos que se encuentran presentes y que influyen en las actuaciones jurídicas. Surge entonces la necesidad de que desde los escenarios de formación se tomen las medidas pertinentes para mejorar las metodologías de enseñanza-aprendizaje que estimulen el pensamiento crítico y para comunicar consistentemente los valores éticos por parte de los docentes y funcionarios en la Universidad. De esta forma se podría generar un impacto de transformación social en los futuros profesionales del derecho.

Este estudio ofrece un acercamiento significativo a la importancia de los valores éticos en el derecho en Colombia, pero existen algunos aspectos que podrían limitar la interpretación de sus hallazgos. Primero, la investigación se basa en una muestra cualitativa de abogados-docentes, que, aunque proporciona perspectivas profundas y fundamentadas, limita la posibilidad de generalizar sus resultados a todos los profesionales del derecho en el país. Además, la exclusividad de las opiniones de los docentes podría sesgar el análisis; incluir puntos de vista de estudiantes, egresados y otros actores clave podría enriquecer aún más la comprensión sobre la formación ética en esta disciplina.

Otro aspecto relevante es el contexto geográfico y cultural en el que se sitúa la investigación. Al enfocarse en el caso colombiano, los resultados y recomendaciones pueden no aplicarse a otras jurisdicciones con sistemas de justicia y realidades sociales distintas. Asimismo, dado que los valores éticos pueden interpretarse de manera subjetiva y diversa, la comprensión de estos podría variar en otros entornos, por lo que es fundamental considerar las particularidades culturales y sociales al evaluar los resultados en contextos diferentes.

Por último, la investigación se desarrolla desde una visión actual de la problemática ética en el derecho, sin explorar cómo estos valores se aplican o transforman con el tiempo. Un estudio longitudinal podría ofrecer una perspectiva más dinámica sobre la adopción de estos valores en la formación y práctica profesional de los abogados. Además, al basarse en entrevistas, el estudio confía en la autopercepción de los participantes, lo que puede reflejar idealizaciones de sus experiencias y creencias éticas. Estos aspectos sugieren que investigaciones futuras podrían complementar estos hallazgos, ofreciendo un panorama más amplio y diverso sobre la formación ética en el derecho.

Referencias

Acosta, C. (2023, febrero 12). El infame ‘Carrusel de la contratación’ le costó a Bogotá más de $170.000 millones. Diario la república. https://www.larepublica.co/economia/carrusel-de-la-contratacion-le-costo-a-la-capitalmas-de-170-000-millones-3543293

Ahumada Cristi, M. (2022). Subjetividades y objetividades en torno al concepto de valores. Polymatheia – Revista de Filosofía, 15(1), 37-58. https://revistas.uece.br/index.php/revistapolymatheia/article/view/8096.

Ámbito Jurídico. (2023, mayo 8). Ratifican condena contra exmagistrado Jorge Ignacio Pretelt y lo capturan. https://www.ambitojuridico.com/noticias/general/ratifican-condena-contra-exmagistrado-jorge-ignacio-pretelt-y-lo-capturan

Aristóteles. (1985). Ética a Nicómaco (J. Palli, Trad.). Editorial Gredos (Trabajo original publicado en el siglo IV a. C.).

Benito, L. (2023, mayo 31). Exfiscal anticorrupción vinculado al “Cartel de la toga” asegura que quieren atentar contra su vida. Infobae. https://www.infobae.com/colombia/2023/05/31/exfiscal-anticorrupcion-vinculado-al-cartel-de-la-toga-asegura-que-quieren-atentar-contra-su-vida/

Boff, L. (2003). Ética y moral.: La búsqueda de los fundamentos (5ª ed.). Bilbao: Editorial Sal Terrae.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.

Canal 1. (2017). Las 34 universidades donde estudiaron los acusados de corrupción en Colombia. https://www.universidad.edu.co/category/opini/

Cárdenas, J, I. (2018). El ejercicio ético del derecho en Colombia (monografía). Universidad Autónoma Latinoamericana. repository.unaula.edu.co

Carrera, J., Lara, A., & Vela, V. (2020). Métodos de enseñanza en clases para ciencias jurídicas en educación superior. Revista ESPACIOS, 41(2B) 2020. https://www.revistaespacios.com/a20v41n28/a20v41n28p10.pdf

Congreso de la República de Colombia. (2007). Ley 1123 del 2007. Bogotá, Colombia

Cortina, A. (2013). ¿Para qué sirve realmente la etíca? Paidós.

Fiscalía general de la nación. (s.f). Caso Odebrecht. Rama judicial. Recuperado el 10 de abril de 2025, de https://www.fiscalia.gov.co/colombia/caso-odebrecht/

Gallardo, Y. (2019). ¿Es la ética jurídica un elemento de la identidad profesional del abogado? Los estudiantes opinan. Díkaion, 28(2). https://doi.org/10.5294/dika.2019.28.2.3

García, A. G. (2022). Racionalismo crítico: camino hacia la sociedad abierta. Amauta, 20(39), 21-32.

Garcia Valverde, F., & Vidiella, G. (2023). Un enfoque neoaristotélico de las virtudes democracticas. Cuadernos Filosoficos Segunda Época, (20). https://cuadernosfilosoficos.unr.edu.ar/index.php/cf/article/view/205

Gómez Navarro, Á. (2013). Ética del desarrollo humano según el enfoque de las capacidades de Martha Nussbaum. Phainomenon, 12(1), 20–28. https://doi.org/10.33539/phai.v12i1.238

González, A. (2022). Accompagnement et formation intégrale des élèves. Recherche empirique sur la pédagogie jésuite. Ediciones Universidad Libre, Seccional Barranquilla. https://www.unilibrebaq.edu.co

Gonzalez, E. (2016). Valores en estudiantes de derecho: proyección a la ética profesional y desarrollo de valores en universitarios. Revista Internacional de Ciencias Humanas, 5, 103-117. 5. 103-117. https://doi.org/10.37467/gka-revhuman.v5.445.

Hernandez Rincón, A. M. (2018). La importancia de humanizar la educación en derecho en Colombia. Universidad Militar de Nueva Granada. http://hdl.handle.net/10654/20759

Jara Llanos, N. J. (2023). Influencia de la ética y axiológica jurídica en la formación profesional de los estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas de la UNTRM, 2020 (Tesis de licenciatura, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas). Repositorio UNTRM. https://hdl.handle.net/20.500.14077/4023

Manríquez, P., & Torres, E. (2019). Corrupción judicial en Colombia: aproximación a una medición objetiva. Universidad Externado. de Colombia https://bdigital.uexternado.edu.co/server/api/core/bitstreams/d0bedac4-3ee0-4106-ac8bc5c39974937e/content

Pérez, C. P. (2008). Sobre el concepto de valor. Una propuesta de integración de diferentes perspectivas. Bordón: Revista de pedagogía, 60(1), 99-112.

Pupo Kairuz, A. R., Atencio González, R. E., & Pupo Kairuz, R. A. (2020). Estrategia para la formación axiológica del jurista en el ejercicio de la profesión. Revista Conrado, 16(75), 410–416. https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1439

Sánchez, A. M. (2020). La enseñanza de la Ética en tiempos de relativismo. Revista Jurídica Austral, 1(2), 907-928. https://doi.org/10.26422/RJA.2020.0102.sanc

Secretaría de transparencia. (2023). Presidencia de Colombia. Obtenido de Presidencia de Colombia: https://petro.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/SECRETARIA-DE-TRANSPARENCIA-REVELO-EL-PRIMER-MAPA-DE-LA-IMPUNIDAD-EN-COLOMB-230717.aspx

Silva Carreño, W. H. (2021). El enfoque de las capacidades como fundamento de una ética contemporánea. Revista Latinoamericana De Bioética, 20(2), 75–89. https://doi.org/10.18359/rlbi.4615

Torres, I., Gallardo, Y. (2023). La enseñanza de la ética en las profesiones jurídicas. Derecho Global. Estudios sobre Derecho y Justicia, 8(23), 69-107. https://doi.org/10.32870/dgedj.v8i23.462

Transparencia por Colombia. (2022, diciembre 2). Así se mueve la corrupción: radiografía de los hechos de corrupción en Colombia. https://transparenciacolombia.org.co/asi-semueve-la-corrupcion-radiografia-de-los-hechos-de-corrupcion-en-colombia-2016-2020/

_______________________________

1 Para usted, ¿actualmente existe una problemática ética en el ejercicio del derecho? Si, no ¿Cómo se manifiesta?

2 P2: ¿Cuáles son esos valores éticos fundamentales para el buen ejercicio del derecho?

3 A partir de su experiencia como docente ¿piensa usted que se forman actualmente a los estudiantes de derecho bajos esos valores éticos mencionados?

4 ¿Cómo se puede formar en valores éticos en la universidad?

5 Según su experiencia como docente universitario ¿piensa usted que los establecimientos de educación superior en Colombia apoyan la formación en valores éticos en la práctica?