Ciencia y Sociedad, Vol. 50, No. 1, enero-marzo, 2025 • ISSN (impreso): 0378-7680 • ISSN (en línea): 2613-8751

ENTRE VERSOS Y REALIDADES: UN VIAJE POR EL CONTENIDO DE LAS LETRAS DE LA MÚSICA URBANA. REVISIÓN DE LITERATURA

Between verses and realities: a journey through the content of urban music lyrics. A literature review

DOI: https://doi.org/10.22206/cys.2025.v50i1.3325

Naftali López Trinidad

Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

https://orcid.org/0000-0003-4832-6651

1107541@est.intec.edu.do

Santiago Gallur Santorum

Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

https://orcid.org/0000-0001-6287-7340

Santiago.gallur@intec.edu.do

Recibido: 5/10/2024 • Aprobado: 4/11/2024

Cómo citar: López Trinidad, N., Gallur Santorum, S. (2025). Entre versos y realidades: un viaje por el contenido de las letras de la música urbana. Revisión de literatura. Ciencia y Sociedad, 50(1), 7-25. https://doi.org/10.22206/cys.2025.v50i1.3325

Resumen

Este artículo presenta una revisión sistemática de la literatura sobre el impacto de las letras de la música urbana, con el objetivo de analizar cómo estas expresiones musicales influyen en la percepción de género, la construcción de identidades juveniles y la normalización de la violencia en contextos educativos. Para desarrollar el mismo fueron revisados un total de 675 estudios, seleccionados por su relevancia y rigor metodológico, que incluyen análisis realizados en diversas regiones, como América, Asia y Europa, de los cuales 120 fueron analizado de forma exhaustiva. Los resultados indican que, aunque la música urbana desempeña un papel clave en la construcción de identidades y la socialización de valores entre los jóvenes, también perpetúa estereotipos de género y refuerza dinámicas de poder desiguales que afectan las relaciones interpersonales en los entornos escolares. Asimismo, se identificaron enfoques críticos que destacan la posibilidad de recontextualizar esta música en espacios educativos, promoviendo una mayor conciencia y reflexión sobre la igualdad de género y la violencia. Esta revisión sugiere la necesidad de que sea desarrolladas más investigaciones locales que exploren estas dinámicas en profundidad y de estrategias educativas que utilicen la música urbana como herramienta pedagógica para fomentar la reflexión crítica entre los estudiantes.

Palabras clave: música urbana, percepción de género, identidades juveniles, violencia escolar, educación crítica.

Abstract

This article presents a systematic literature review on the impact of urban music lyrics, aiming to analyze how these musical expressions influence gender perceptions, the construction of youth identities, and the normalization of violence in educational contexts. A total of 675 studies were reviewed, selected for their relevance and methodological rigor, including analyses conducted in various regions such as the Americas, Asia, and Europe, of which 120 were analyzed in depth. The results indicate that while urban music plays a key role in shaping identities and socializing values among young people, it also perpetuates gender stereotypes and reinforces unequal power dynamics that affect interpersonal relationships in school environments. Furthermore, critical approaches were identified that highlight the potential to recontextualize this music in educational spaces, promoting greater awareness and reflection on gender equality and violence. This review suggests the need for more local research to explore these dynamics in depth and for educational strategies that use urban music as a pedagogical tool to foster critical thinking among students.

Keywords: urban music, gender perception, youth identities, school violence, critical education.

Introducción

La música urbana ha surgido como uno de los fenómenos culturales más influyentes de las últimas décadas, particularmente entre las generaciones jóvenes (Amo, 2024; Fumaz, 2022; Fernández y Fernández, 2023). Este género, que incluye estilos como el reguetón, el rap, el hip hop, el trap y muchos otros, ha trascendido sus orígenes marginales para convertirse en una fuerza dominante en la cultura popular global (Campo et al., 2022; Cruz y Moreno, 2018; Escobar, 2021; Merlyn, 2020). A pesar de su popularidad, las letras de la música urbana han generado una considerable controversia y debate académico debido al contenido explícito presente en algunas de las canciones de este género, que hacen referencia a temas como la violencia, la sexualidad y la desigualdad de género (Campo et al., 2022; Díez-Gutiérrez et al., 2023; Escobar, 2021; López et al., 2020; Merlyn, 2024). Estas letras no solo reflejan la realidad social y cultural de los contextos en los que se producen, sino que también tienen un impacto significativo en las actitudes y comportamientos de sus oyentes (Alcázar, 2018; Amo, 2024; Chambi et al., 2019; Franco y Huerta, 2019; Gómez et al., 2019; Gavilanes, 2023; Ledesma et al., 2023; Torres et al., 2019).

Diversos estudios han explorado la compleja relación entre la música urbana y la construcción de identidades, destacando cómo las letras de estas canciones pueden tanto desafiar como reforzar las normas sociales (Díez, 2020; Fumaz, 2022; Marín et al., 2020; Quevedo et al., 2022). En España, por ejemplo, se ha examinado cómo el rap y el trap han legitimado nuevas formas de expresión poética que desafían las convenciones tradicionales, mientras que, en América Latina, el reguetón ha sido analizado por su papel en la construcción de identidades juveniles y su relación con la violencia de género (Campo y Requena, 2019; Diez, 2020; Fumaz y Marías, 2024; Gutiérrez-Aragón et al., 2022; Navarro y Pastor, 2021; Rey y Reboredo, 2021). La música urbana, por lo tanto, se sitúa en un espacio subliminal donde se encuentran y se confrontan diferentes realidades, valores culturales y perspectivas.

Recientes investigaciones también destacan el potencial de la música y las redes sociales para actuar como herramientas de coeducación y transformación cultural en la era digital. En el libro Algoritmos, teletrabajo y otros grandes temas del feminismo digital, se explora cómo el contenido musical difundido en redes sociales puede emplearse para desafiar estereotipos de género y promover la igualdad (Aránguez Sánchez, 2022). En esta misma línea, el capítulo “La música en internet y su impacto en menores: la implicación parental”, contenido en Igualdad de género y atención a la diversidad, subraya la necesidad de que los padres participen activamente en la mediación de estos contenidos, ya que la música en línea influye profundamente en la formación de valores en la juventud (Vega y Vico, 2023). Estas investigaciones apuntan a que, si se gestionan críticamente, las plataformas musicales en internet pueden ser una herramienta eficaz para educar en la igualdad y fomentar una cultura de respeto, reforzando el rol de la música no solo como un reflejo de la realidad social, sino también como un agente activo en la construcción de valores culturales inclusivos.

Además, la música urbana ha sido objeto de un escrutinio particular en el ámbito educativo, donde se ha debatido su potencial como herramienta pedagógica (Covarrubias-Melgar et al., 2023; Cruz y Moreno, 2018; Chambi et al., 2019; Hormigos, 2020). Algunos investigadores sugieren que, con una selección cuidadosa y un enfoque crítico, las letras de reguetón, por ejemplo, pueden utilizarse para promover valores como la igualdad y el respeto en las aulas de educación primaria y secundaria (Pejović y Andrijević, 2020). Sin embargo, este uso pedagógico no está exento de desafíos, dado el contenido controversial de muchas de estas canciones, que a menudo perpetúan estereotipos de género y normalizan la violencia (Marín et al., 2020; Quevedo et al., 2022). Este doble filo de las letras de las canciones de género urbano en la educación subraya la necesidad de una aproximación crítica y contextualizada al uso de la música urbana en entornos educativos.

El impacto de la música urbana no se limita solo a la construcción de identidades y la educación; también tiene profundas implicaciones en las percepciones de género y la sexualidad. Estudios realizados en diferentes países han mostrado cómo las letras de reguetón contribuyen a la hipersexualización de la juventud y refuerzan estereotipos de género tradicionales (Alcazar, 2018: Escobar y Montalban, 2021; López et al., 2020; Platt, 2018). En este sentido, las letras de reguetón y trap son vistas como poderosas herramientas que pueden moldear las percepciones y actitudes hacia la violencia de género, ya sea normalizándola o, en algunos casos, desafiándola (Bravo-Ponce, 2020; Diez, 2020; Marín et al., 2020; Quevedo et al., 2022; Rey y Reboredo 2021; Rubio et al., 2019). Estas dinámicas culturales han llevado a una creciente preocupación sobre el papel que juega la música urbana en la perpetuación de la desigualdad de género (Castilla et al., 2023; Quevedo et al., 2022).

Por otro lado, no toda la literatura sobre la música urbana se centra en sus aspectos negativos. Existe un cuerpo de investigación que destaca el potencial de estos géneros para servir como medios de resistencia y expresión de realidades marginalizadas (Aguila, 2021; Del Melo y Fuente, 2018; Chambi et al., 2019; Orozco et al., 2021). Por ejemplo, el reguetón feminista ha surgido como un subgénero en el que las mujeres jóvenes utilizan la música y el baile como formas de subvertir las normas machistas y reivindicar su autonomía (Gómez et al., 2019). Este fenómeno muestra cómo la música urbana puede ser recontextualizada y resignificada por sus propios consumidores, ofreciendo nuevas narrativas y posibilidades de empoderamiento dentro de un espacio cultural que, de otro modo, podría parecer hostil (Calderón, 2020; Hormigos-Ruiz, 2023; Franco y Huerta, 2019).

El presente artículo de revisión tiene como objetivo ofrecer un panorama integral de la literatura existente sobre las letras de la música urbana, explorando cómo estas letras no solo reflejan las complejidades de la vida contemporánea, sino que también contribuyen activamente a la configuración de las identidades, las relaciones de género y las dinámicas sociales (Araüna et al., 2020; Barragán, 2021; Chambi et al., 2019; Diez, 2020; Del Melo y Fuente, 2018; Bravo-Fuentes, 2022; Chambi et al., 2019; Escobar y Montalban, 2021; López et al., 2020; Marín et al., 2020; Orozco et al., 2021; Pereira y Soares, 2019; Piñeiro, 2021; Quevedo et al., 2022; Rey y Reboredo, 2021; Serrano, 2023). A través de un análisis crítico de estudios realizados en diferentes contextos culturales, se busca entender mejor cómo la música urbana, en sus diversas formas, actúa como un espejo y, al mismo tiempo, como un molde para las realidades sociales y culturales actuales. Esta revisión pretende, además, proporcionar una base sólida para futuras investigaciones que aborden los desafíos y oportunidades que presenta la música urbana en el siglo XXI.

Metodología

La presente revisión de literatura se realizó mediante una búsqueda bibliográfica sistematizada, siguiendo el enfoque de Codina (2018), quien plantea que este tipo de búsquedas proporcionan una visión crítica y organizada del estado del conocimiento en un campo específico. Este enfoque permitió no solo la recopilación de información relevante, sino también la organización y evaluación crítica de los estudios seleccionados.

Para ello, se consultaron diversas bases de datos especializadas en ciencias sociales y humanidades, tales como Scopus, EBSCOhost, Dialnet, SciELO y Redalyc, además de Google Scholar. Cada una de estas bases fue elegida por su capacidad para ofrecer un amplio espectro de investigaciones, desde artículos científicos de alto impacto hasta literatura gris, como tesis y disertaciones, que enriquecen la diversidad metodológica y conceptual del análisis. Por ejemplo, Scopus y EBSCOhost facilitaron el acceso a estudios internacionales de gran rigor metodológico, mientras que Dialnet y SciELO proporcionaron una perspectiva más localizada, con énfasis en América Latina y España, regiones clave para este fenómeno. Google Scholar, aunque menos especializada, fue crucial para identificar documentos de difícil acceso en otras plataformas.

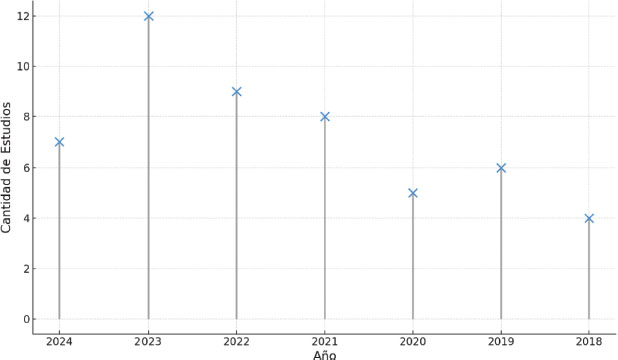

La búsqueda bibliográfica se llevó a cabo entre enero y marzo de 2024, limitando el periodo de análisis a publicaciones realizadas entre 2018 y 2024. Este rango temporal fue cuidadosamente seleccionado para garantizar la relevancia y actualidad de los estudios, permitiendo abarcar un conjunto manejable de contribuciones recientes y significativas sobre el contenido de las letras en la música urbana. Este enfoque temporal también respondió a la necesidad de identificar tendencias contemporáneas en el impacto cultural y social de este género musical. El gráfico 1 presenta la distribución de los estudios seleccionados por año de publicación, lo cual permite visualizar el aumento progresivo de investigaciones en torno a esta temática, con un pico notable en el año 2023.

Gráfico 1

Cantidad de estudios revisados según su año de publicación

Estrategias de búsqueda

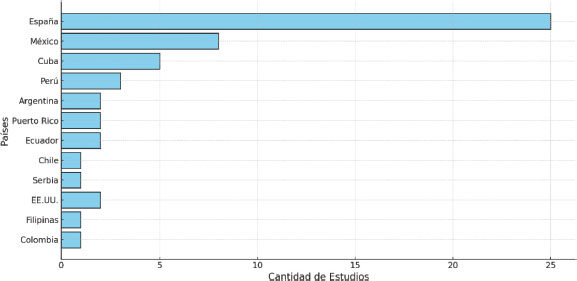

Para la recuperación de documentos, se emplearon varias ecuaciones de búsqueda que combinaban operadores booleanos con términos clave relacionados con la música urbana, como: “música urbana AND letras explícitas,” “reguetón AND percepción,” “letras de canciones AND estudiantes,” y “contenido lírico AND impacto social.” Estas ecuaciones fueron diseñadas para capturar estudios que analizaran tanto las dimensiones líricas como los impactos sociales de este fenómeno. Además, se realizaron búsquedas en inglés y español para reflejar la dimensión internacional del fenómeno, particularmente su relevancia en América Latina, Europa y otras regiones. El gráfico 2 muestra la distribución de los estudios recuperados según el país de origen, destacando a España como el país con mayor cantidad de investigaciones identificadas, seguido por México, Cuba y Perú. Este patrón evidencia una fuerte concentración de estudios en contextos hispanohablantes, lo cual resulta coherente con la geografía cultural de la música urbana.

Gráfico 2

Distribución de la literatura revisada por país

Entre los desafíos enfrentados, se destacó la abundancia de estudios poco relevantes que, aunque relacionados tangencialmente con la música urbana, no abordaban de manera directa los aspectos líricos o educativos requeridos para esta revisión. Este proceso inicial de refinamiento fue clave para reducir el volumen de documentos desde un total de 675 a un conjunto más manejable de 120 estudios.

Criterios de selección y exclusión

Los criterios de inclusión contemplaron estudios que abordaran:

•Análisis de las letras de la música urbana.

•Relación con la percepción de género, identidad juvenil o dinámicas escolares.

•Uso de enfoques metodológicos rigurosos, incluyendo cualitativos, cuantitativos o mixtos.

Por otro lado, los criterios de exclusión incluyeron:

•Documentos que no tenían relación directa con la música urbana.

•Ausencia de un análisis lírico o temático detallado.

•Estudios centrados exclusivamente en aspectos técnicos de la música (producción, melodías) sin explorar sus implicaciones sociales.

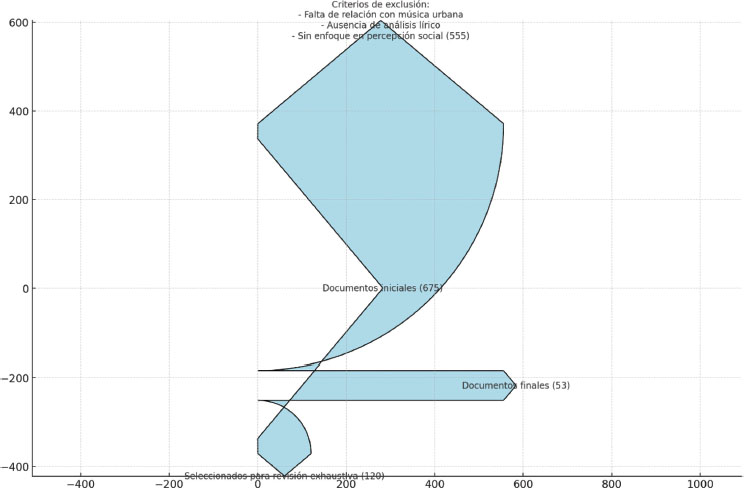

De los 675 documentos iniciales, 555 fueron descartados por no cumplir estos criterios, mientras que 120 estudios relevantes pasaron a una revisión exhaustiva.

Análisis de los estudios seleccionados

De los 120 estudios revisados, se seleccionaron 53 artículos destacados por su actualidad y calidad metodológica. Esta matriz, elaborada en un documento de Word, permitió registrar de manera estructurada información clave de cada estudio, incluyendo la referencia completa, el tipo de documento (artículo científico, tesis, informe, entre otros), un resumen con sus respectivas palabras clave, la metodología empleada y los hallazgos principales. Este enfoque sistemático facilitó el análisis comparativo de los estudios, garantizando la consistencia y profundidad en la revisión.

Este proceso facilitó una comparación sistemática de los estudios, permitiendo identificar puntos de convergencia y contradicciones, así como vacíos en la literatura. La matriz también fue clave para evaluar la diversidad metodológica en los estudios seleccionados. Predominaron los enfoques cualitativos, como análisis de discurso y etnografía, mientras que los métodos mixtos, que combinaban encuestas y análisis de contenido, representaron una proporción menor.

Temáticas y enfoques metodológicos

Entre los estudios seleccionados, 35 se centraron en el análisis de letras de canciones, explorando temas como violencia, sexualidad y roles de género. Otros 18 abordaron la percepción de los oyentes, especialmente adolescentes, en relación con estas letras. Este enfoque permitió una comprensión integral de cómo las letras de la música urbana influyen tanto en las dinámicas individuales como en los entornos educativos. El gráfico 3 representa el proceso de selección y exclusión de la literatura analizada, desde los 1,208 documentos identificados inicialmente hasta los 53 que cumplieron con todos los criterios de inclusión. Esta visualización destaca los filtros aplicados, como la falta de análisis lírico, la ausencia de relación con la música urbana o la carencia de enfoque en la percepción social.

Gráfico 3

Proceso de selección de la literatura revisada aplicando los criterios de exclusión

Además, se observaron diferencias regionales significativas: los estudios realizados en América Latina tendieron a enfocarse en la relación entre música urbana y construcción de género, mientras que en Europa se exploraron con mayor frecuencia las implicaciones educativas de estas letras. Esto subraya la importancia del contexto cultural en el análisis del impacto de la música urbana.

Reflexiones metodológicas

El proceso de selección y análisis también permitió identificar varias limitaciones, como la falta de estudios que combinen enfoques longitudinales con análisis líricos. Asimismo, aunque la mayoría de los estudios abordaron el impacto social de las letras, pocos exploraron su influencia específica en la convivencia escolar. Estas reflexiones destacan la necesidad de investigaciones futuras que integren metodologías más diversas y enfoques más críticos.

Resultados

En esta sección, presentamos los resultados obtenidos a partir de la revisión de literatura, organizados en un formato descriptivo-conceptual. Se destacan aquellos aspectos que son fundamentales para alcanzar el objetivo principal de la revisión. Para facilitar la comprensión y el análisis, hemos estructurado la sección en cuatro apartados principales: i) exposición a letras explícitas y su influencia en las actitudes juveniles, ii) la música urbana como catalizador de comportamientos disruptivos, iii) percepción crítica y posibles mitigaciones, y iv) efectos acumulativos en la convivencia escolar. Estos apartados comprenden los temas clave identificados en la literatura revisada, los cuales se agrupan según su relevancia en el análisis de los aspectos particulares relacionados con la problemática abordada en esta revisión.

Diversos estudios han abordado la influencia de las letras explícitas de la música urbana, especialmente el reguetón, en los entornos educativos. A lo largo de la revisión, se evidencia que estas canciones no solo tienen un impacto directo en los estudiantes, sino que también contribuyen a la creación de un ambiente que puede reforzar actitudes y comportamientos disruptivos.

La exposición a letras explícitas y su influencia en las actitudes juveniles

Los estudios revisados resaltan que la exposición constante a las letras explícitas de la música urbana, particularmente del reguetón, teniendo una incidencia notable en las actitudes y comportamientos de los jóvenes. López et al., (2020) señalan que un 72% de los adolescentes de su muestra reportó consumir regularmente este tipo de música, mientras que un 45% indicó que dichas letras influenciaban directamente en su conducta, especialmente en aspectos relacionados con la violencia y la sexualidad. Este dato encuentra eco en Ramos (2024), quien analiza cómo el reguetón refuerza estereotipos de género como la cosificación de la mujer y la exaltación de una masculinidad tóxica, aspectos que influyen directamente en las dinámicas relacionales de los jóvenes.

Además, el trabajo de Lavielle (2014) profundiza en cómo el consumo del reguetón está intrínsecamente ligado a la construcción de identidades juveniles y comportamientos sociales, evidenciando que este género actúa como un elemento de socialización que trasciende el ámbito musical. Este vínculo entre música e identidad es reforzado por Vega y Vico (2023), quienes en el capítulo “La música en internet y su impacto en menores: la implicación parental”, subrayan la importancia de la supervisión de adultos en el consumo de contenidos musicales. En un entorno digital donde los jóvenes tienen acceso casi ilimitado a canciones y videoclips, la mediación parental se convierte en un factor crucial para mitigar el impacto de los mensajes sexistas y violentos que predominan en este tipo de música.

Por otro lado, la investigación de Prieto-Quezada y Carrillo-Navarro (2020) revela que las letras de reguetón, al incluir elementos de violencia patriarcal y de género, normalizan comportamientos que podrían considerarse agresivos en otros contextos. De acuerdo con su análisis, la percepción de estos mensajes como “naturales” por parte de los oyentes refuerza la aceptación de conductas que perpetúan la desigualdad de género. Este fenómeno es corroborado por Escobar y Montalbán (2021), quienes destacan que las narrativas líricas de este género tienden a presentar a los hombres como dominantes y a las mujeres como subordinadas, una representación que tiene un impacto significativo en la forma en que los adolescentes construyen sus nociones de género y poder.

Un aspecto interesante señalado por Orozco et al. (2021) es que la influencia de estas letras no es homogénea, ya que varía según factores contextuales como el nivel de supervisión parental, la educación recibida y las dinámicas culturales locales. En este sentido, la exposición prolongada a música con contenido explícito en contextos de menor regulación adulta aumenta la probabilidad de internalización de mensajes problemáticos. Por el contrario, estudios como los de Bravo-Fuentes (2024) y Hormigos (2020) argumentan que, mediante un análisis crítico en entornos educativos, es posible transformar el consumo pasivo de este género en una herramienta de aprendizaje que fomente la reflexión sobre los mensajes subyacentes.

Finalmente, estudios como los de Merlyn (2020) y Calderón (2020) destacan que, aunque las letras explícitas tienden a reforzar estereotipos de género y actitudes violentas, también pueden ser resignificadas por los oyentes, especialmente en contextos de resistencia cultural. En particular, movimientos como el reguetón feminista han demostrado que este género puede ser utilizado para subvertir normas tradicionales y promover una mayor conciencia sobre temas de igualdad y empoderamiento, especialmente entre mujeres jóvenes.

La música urbana como catalizador de comportamientos disruptivos

La influencia de la música urbana en los entornos educativos no se limita a su papel en la construcción de identidades; también ha sido señalada como un catalizador de comportamientos negativos que afectan la convivencia escolar. Chambi et al., (2019) identificó que un 65% de los estudiantes encuestados asociaban las letras de las canciones urbanas con situaciones de acoso y bullying en sus escuelas. Este vínculo sugiere que el contenido lírico de estas canciones, particularmente las referencias a la violencia y la dominación, puede actuar como un detonante para comportamientos agresivos entre los jóvenes. Este hallazgo es consistente con lo planteado por Hormigos (2020), quien argumenta que la popularidad del reguetón crea un clima en el que las agresiones y la violencia de género se normalizan, especialmente en contextos donde no se fomenta la reflexión crítica sobre estos contenidos.

Por otro lado, Alcazar (2018) encontraron que los estudiantes con mayor exposición a letras explícitas de reguetón manifestaban una sensibilidad significativamente menor hacia valores como el respeto y la tolerancia. Según su análisis, este fenómeno se traduce en un deterioro de la convivencia escolar, caracterizado por faltas de respeto hacia los docentes y conflictos entre pares. Gutiérrez-Aragón et al., (2022) también identificaron un aumento en las agresiones verbales y físicas en aulas donde el consumo de música urbana era predominante, destacando la influencia directa de estas letras en la dinámica social de los estudiantes.

Sin embargo, la relación entre la música urbana y los comportamientos disruptivos no es unidimensional. Estudios recientes, como el de Bravo-Fuentes (2024), plantean que, aunque las letras de este género musical pueden reforzar estereotipos de género y valores negativos, también ofrecen una oportunidad para la coeducación cuando se abordan de manera crítica. En su capítulo “Coeducación a través de la música en la era de las redes sociales,” Bravo-Fuentes argumenta que los docentes tienen la capacidad de transformar el impacto de estas canciones mediante la implementación de estrategias educativas que analicen las letras desde una perspectiva crítica y reflexiva. Este enfoque no solo ayuda a los jóvenes a cuestionar los mensajes implícitos en la música que consumen, sino que también fomenta habilidades de pensamiento crítico esenciales para su desarrollo.

Además, investigaciones como las de Vega y Vico (2023) señalan que la falta de supervisión parental amplifica los efectos negativos de la música urbana en los comportamientos juveniles. En su capítulo “La música en internet y su impacto en menores: la implicación parental,” destacan que el acceso ilimitado a contenido musical en plataformas digitales ha llevado a una mayor internalización de mensajes violentos y sexistas entre los jóvenes. La ausencia de un diálogo crítico entre padres e hijos sobre estos contenidos refuerza la aceptación acrítica de los valores promovidos en las canciones urbanas, lo que intensifica su impacto en los entornos escolares.

Por otro lado, Orozco et al. (2021) subrayan la importancia de considerar los factores contextuales en el análisis de estos fenómenos. Según su estudio, los efectos negativos de la música urbana no son homogéneos, sino que están mediados por variables como el contexto socioeconómico, las dinámicas culturales locales y la calidad de la educación recibida por los estudiantes. En entornos donde se fomenta la reflexión crítica y el diálogo sobre los contenidos consumidos, el impacto disruptivo de estas letras se ve considerablemente reducido.

En esa misma línea, Calderón (2020) plantea que, aunque las letras explícitas pueden perpetuar dinámicas negativas, también pueden resignificarse en contextos educativos que prioricen la reflexión y el análisis crítico. La autora sugiere que la integración de la música urbana en el currículo escolar puede convertirse en una herramienta pedagógica para abordar temas como la igualdad de género, la violencia y los estereotipos. Este enfoque no solo permitiría contrarrestar los efectos negativos asociados a este género, sino que también promovería una convivencia más saludable en las aulas.

Se debe considerar que la prohibición de la música urbana en los entornos educativos podría no ser la solución más efectiva. En lugar de ello, los estudios revisados proponen que su incorporación crítica en el currículo escolar podría ayudar a transformar su impacto (Rey-Gayoso y Reboredo, 2021). Estrategias como el análisis de letras populares en clase podrían enseñar a los estudiantes a identificar y rechazar mensajes perjudiciales, fomentando una comprensión más profunda de los valores y narrativas que consumen diariamente. Esto no solo contribuiría a mitigar los comportamientos disruptivos, sino que también fortalecería las habilidades críticas de los estudiantes, preparándolos para enfrentarse de manera más consciente a los desafíos culturales y sociales de su tiempo.

Percepción crítica y posibles mitigaciones

A pesar de los impactos negativos, no todos los estudiantes ven el contenido explícito de la música urbana de manera acrítica. Quevedo et al., (2022) y otros estudios sugieren que un porcentaje de estudiantes es capaz de distanciarse del contenido de las letras y verlas desde una perspectiva crítica. Estos estudiantes argumentan que, aunque las letras pueden ser problemáticas, su impacto está mediado por el contexto en el que se escuchan y la capacidad individual de interpretación. Esto es congruente con los hallazgos de Bravo-Fuentes (2024), quien propone que, si se integra el reguetón en un contexto educativo crítico, los estudiantes pueden desarrollar un pensamiento reflexivo y cuestionar los mensajes sexistas y violentos que predominan en este tipo de música.

El capítulo titulado “La canción como recurso didáctico para la educación en valores” de Ramé et al., (2022) enfatiza que la música puede ser utilizada para enseñar valores en contextos educativos, incluso si su contenido es controversial. Según los autores, la música popular puede servir como un “espejo cultural” para reflexionar sobre la sociedad y cuestionar normas dañinas. Este enfoque plantea una alternativa pedagógica que no evita el consumo de ciertos géneros musicales, sino que se centra en la educación crítica. Al proporcionar a los estudiantes herramientas para el análisis de contenidos, se les permite adoptar una posición activa y cuestionadora, desarrollando una resistencia hacia los estereotipos y mensajes violentos. Este modelo de coeducación, que también promueven Aránguez Sánchez (2022), sugiere que la música urbana, lejos de ser solo un problema, puede ser un recurso formativo si se integra adecuadamente en un marco educativo.

Efectos acumulativos en la convivencia escolar

Los estudios longitudinales han demostrado que la exposición continua a letras explícitas tiene efectos acumulativos que refuerzan la normalización de conductas negativas. Barragán (2021) señaló que, con el tiempo, los estudiantes que escuchaban frecuentemente reguetón con contenido sexista y violento tendían a desarrollar una mayor aceptación de estos comportamientos, tanto en sus relaciones interpersonales como en su vida escolar. Este proceso de normalización es especialmente problemático en adolescentes con menor supervisión parental o en contextos donde las normas sociales son más flexibles.

El impacto acumulativo de las letras explícitas no se limita a la perpetuación de estereotipos de género, sino que también afecta la capacidad de los estudiantes para establecer relaciones basadas en el respeto y la reciprocidad. Según Campo y Requena (2019), la repetición constante de mensajes violentos y sexistas en las canciones urbanas contribuye a una percepción distorsionada de las relaciones interpersonales, donde la agresión y el control se ven como elementos normales y aceptables.

Desde esta perspectiva, la literatura revisada sugiere que la música urbana tiene un impacto significativo en la convivencia escolar cuando no se acompaña de una mediación educativa adecuada. Sin embargo, Bravo-Fuentes (2024) en “Algoritmos, teletrabajo y otros grandes temas del feminismo digital” sugiere que una intervención crítica de los docentes y padres puede ayudar a contrarrestar estos efectos, fomentando la reflexión sobre los valores implícitos en las canciones populares. Esta estrategia se suma a la idea de que la educación en valores a través de la música urbana no solo busca reducir su impacto negativo, sino también empoderar a los estudiantes para que adopten posturas más reflexivas y autónomas en su consumo cultural.

Discusión

Las fuentes seleccionadas para esta revisión de literatura ofrecen una visión amplia y compleja sobre el impacto de las letras explícitas de la música urbana, particularmente del reguetón, en la convivencia escolar y el comportamiento juvenil. Si bien se han abordado diversos aspectos de este impacto desde las ciencias sociales, los estudios revisados también exponen importantes limitaciones que subrayan la necesidad de una investigación más específica y de políticas educativas adaptadas al contexto cultural de los estudiantes. A lo largo de esta discusión, se analizarán los enfoques, vacíos y dilemas éticos planteados por la literatura revisada, y se explorarán los retos y oportunidades que presenta la integración crítica de la música urbana en la educación.

Limitaciones y brechas en la literatura

La revisión revela que más del 60% de los estudios emplearon metodologías cualitativas, como entrevistas, análisis del discurso y observación participante, lo cual permite un análisis detallado de las percepciones y actitudes de los jóvenes. Sin embargo, esta prevalencia de estudios cualitativos plantea desafíos de representatividad y generalización de los hallazgos. Si bien estos estudios arrojan una perspectiva enriquecida de los efectos de la música urbana en la construcción de identidad y en la percepción de género, presentan limitaciones para analizar de forma sistemática el impacto directo en el entorno escolar. Este vacío es aún más evidente en la investigación aplicada a América Latina y, en particular, en la República Dominicana, donde no existen estudios empíricos que analicen cómo las letras de música urbana influyen en las dinámicas escolares. Esta falta de datos locales reduce nuestra comprensión de los problemas específicos y limita la capacidad para desarrollar intervenciones educativas culturalmente adecuadas.

Ambivalencia de la música urbana: Identidad cultural y riesgos

La música urbana, y en particular el reguetón, tiene un papel ambiguo en la vida de los jóvenes. Si bien les ofrece una plataforma para expresar y reafirmar su identidad cultural, también los expone a contenidos que pueden reforzar estereotipos de género, normalizar la violencia y promover conductas riesgosas. Esta ambivalencia plantea un dilema para los educadores y responsables de políticas: ¿debería la escuela intervenir en el consumo de música urbana o respetar la autonomía cultural de los jóvenes? Los estudios actuales aún no resuelven esta cuestión, pero algunos trabajos, como los de Vega y Vico, (2023) sugieren que es fundamental que padres y docentes intervengan activamente en el consumo crítico de contenidos musicales. Este enfoque reconoce la influencia de la música en la formación de valores y actitudes, pero también destaca la importancia de un acompañamiento adulto que oriente y contextualice estos contenidos para evitar que los jóvenes interioricen mensajes potencialmente perjudiciales.

Rol de la escuela en la formación de una conciencia crítica

La revisión también plantea la necesidad de que las escuelas asuman un rol activo en la formación de una conciencia crítica en los estudiantes. La música urbana, en su forma más comercial, promueve narrativas que pueden ser problemáticas cuando se consumen sin mediación, y la literatura revisada sugiere que los efectos negativos de estas letras podrían mitigarse si los estudiantes recibieran herramientas para analizar críticamente sus mensajes. Sin embargo, esto implica que los docentes deben estar capacitados en temas de género, violencia y relaciones de poder, un aspecto que los sistemas educativos actuales no suelen priorizar. En este sentido, la falta de formación específica para los docentes constituye una barrera estructural significativa para la implementación de este enfoque. Los estudios de Bravo-Fuentes (2024) y Hormigos (2020) abogan por utilizar las letras de reguetón como una herramienta pedagógica que fomente el pensamiento crítico en los jóvenes, pero, para que esta intervención sea efectiva, los sistemas educativos deberán reconsiderar y adaptar sus programas de formación docente.

La autoconciencia juvenil y su papel en la educación crítica

Algunos estudios revisados revelan que los jóvenes no son receptores pasivos de los contenidos musicales que consumen. Trabajos como el de Díez-Gutiérrez y Muñiz-Cortijo (2023) muestran que muchos estudiantes son conscientes de los efectos de las letras explícitas y entienden que el contexto y la educación que reciben influyen en cómo interpretan estos mensajes. Esta capacidad crítica, sin embargo, no siempre se desarrolla de manera óptima en los contextos escolares actuales, donde el análisis de la música urbana rara vez forma parte del currículo formal. Esta situación representa una oportunidad desaprovechada para que las instituciones educativas refuercen la autoconciencia y el pensamiento crítico entre los estudiantes. Si bien los jóvenes poseen cierta capacidad para analizar críticamente los contenidos que consumen, esta habilidad debe fortalecerse mediante estrategias educativas que fomenten la reflexión y el debate.

Ausencia de estudios sobre el impacto directo en la convivencia escolar

Otro aspecto crítico identificado en la revisión es la falta de estudios que analicen de forma específica el impacto de las letras explícitas en la convivencia y el ambiente escolar. Aunque la literatura sobre la música urbana es abundante, pocos estudios se centran en cómo estas letras influyen en las interacciones entre estudiantes, en el respeto hacia los docentes y en el clima escolar general. Este vacío limita la posibilidad de desarrollar intervenciones adecuadas que promuevan una convivencia respetuosa y positiva en las escuelas. Esta situación es particularmente relevante en contextos como el dominicano, donde la música urbana tiene una fuerte presencia en la vida de los jóvenes, y donde el impacto de sus letras en el entorno escolar aún no ha sido suficientemente investigado.

La música urbana como herramienta didáctica: potencial y desafíos

El capítulo “La canción como recurso didáctico para la educación en valores” Ramé et al., (2022) aporta una perspectiva que plantea la posibilidad de utilizar la música como herramienta para la educación en valores, incluyendo temas como el respeto y la empatía. Este enfoque permite aprovechar el atractivo de la música urbana entre los jóvenes para generar debates constructivos sobre cuestiones de género y convivencia. Sin embargo, la implementación de este enfoque no está exenta de desafíos. Incluir el análisis crítico de la música urbana en el currículo requiere de una reestructuración en los sistemas educativos, que debería adaptarse a las realidades y valores culturales de los estudiantes. Además, el tiempo y los recursos limitados con los que suelen contar los docentes presentan otro obstáculo para implementar este enfoque de manera efectiva y sostenida.

Necesidad de una investigación contextualizada y políticas educativas adecuadas

La revisión deja en claro que, aunque la literatura ofrece una base importante para comprender la influencia de la música urbana, existe una carencia notable de estudios empíricos en contextos locales, especialmente en la República Dominicana. Esta ausencia de datos limita la posibilidad de desarrollar intervenciones adaptadas y culturalmente relevantes que aborden los problemas y necesidades específicos de los estudiantes dominicanos. La música urbana, particularmente el reguetón, forma una parte integral de la identidad juvenil en el país, lo que hace fundamental comprender su impacto en los jóvenes dentro del entorno escolar. Sin investigaciones locales, la implementación de políticas basadas en estudios de otros contextos puede resultar ineficaz o incluso contraproducente. Por lo tanto, los investigadores y las autoridades educativas tienen la responsabilidad de llenar estos vacíos, proporcionando datos locales que sirvan de base para estrategias educativas y sociales adecuadas a la realidad cultural de los estudiantes dominicanos.

Conclusiones

Esta revisión de literatura ha proporcionado una visión integral sobre el papel de las letras explícitas de la música urbana, especialmente del reguetón, en la formación de actitudes y valores en los jóvenes, en particular en contextos educativos. La evidencia reunida sugiere que estas letras no solo actúan como un reflejo de realidades y tensiones sociales, sino que además intervienen activamente en la construcción de identidades juveniles y en la normalización de estereotipos y comportamientos que pueden afectar negativamente la convivencia escolar. El análisis de los estudios revisados muestra que la música urbana tiene una influencia significativa en la forma en que los jóvenes perciben y asumen el género, las relaciones de poder y la violencia, aspectos que repercuten en sus interacciones cotidianas dentro y fuera del aula.

La revisión destaca una dualidad importante en el impacto del reguetón y otros géneros urbanos. Si bien estos estilos musicales permiten a los jóvenes conectar con su cultura y expresar sus identidades, también los exponen a mensajes que, sin una adecuada mediación crítica, pueden fortalecer actitudes sexistas y agresivas. Esta influencia dual resalta el desafío para los sistemas educativos de encontrar un equilibrio entre respetar la autonomía cultural de los estudiantes y ofrecerles herramientas para analizar críticamente los mensajes que consumen. Los hallazgos ponen de manifiesto la responsabilidad educativa de las escuelas, que no pueden limitarse a prohibir o censurar la música urbana, sino que deben integrarla en el currículo de una manera que fomente la reflexión, el análisis y el cuestionamiento de los estereotipos y patrones de comportamiento que esta música promueve.

Otro aspecto importante lo representa la inclusión de la música urbana en la educación, ya que esta requiere un enfoque curricular crítico que permita a los estudiantes comprender y contextualizar los contenidos de violencia y desigualdad de género presentes en las letras. Este tipo de intervención no solo responde a la realidad cultural de los estudiantes, sino que también fortalece sus habilidades para el pensamiento crítico y los prepara para tomar decisiones informadas sobre los contenidos mediáticos que consumen. Sin embargo, para que esta inclusión sea efectiva, es fundamental que los docentes reciban capacitación en el análisis crítico de los medios y las industrias musicales priorizando en temas de género, violencia y poder. La implementación de esta estrategia educativa requiere un compromiso estructural de los sistemas educativos, que deben reconfigurar la formación docente y los recursos pedagógicos para enfrentar los desafíos culturales contemporáneos que afectan a los jóvenes.

Además, se identificó una limitación crítica en la carencia de estudios locales que exploren a fondo el impacto de la música urbana en la convivencia escolar en contextos específicos, como el dominicano. La mayoría de los estudios revisados provienen de América Latina y Europa, lo cual deja una brecha importante en la comprensión del impacto particular de esta música en países como la República Dominicana. La falta de investigaciones empíricas en contextos locales representa un obstáculo significativo para el desarrollo de políticas educativas adaptadas y culturalmente relevantes. La música urbana tiene una presencia preponderante en la vida de los jóvenes dominicanos y, sin una comprensión detallada de su influencia en los entornos escolares, es difícil implementar intervenciones eficaces que promuevan una convivencia positiva y respetuosa en las aulas.

La necesidad de estudios empíricos en contextos dominicanos no solo es crucial para comprender mejor el impacto de las letras de la música urbana, sino también para adaptar estrategias educativas que respondan a las particularidades culturales y sociales del país. En este sentido, la música urbana, más que un simple producto cultural, se convierte en un fenómeno social que refleja y amplifica problemáticas como la desigualdad de género, la violencia y la construcción de identidades. Al llenar este vacío en la literatura, los investigadores locales pueden proporcionar una base sólida para el diseño de políticas y programas educativos que integren la música como un recurso para la educación en valores y el pensamiento crítico, adaptados a las realidades culturales y a las necesidades de los estudiantes.

Otro hallazgo relevante de esta revisión es la importancia de considerar las percepciones de estudiantes, docentes y familias en futuras investigaciones. Las perspectivas de estos actores ofrecen una comprensión más matizada del papel de la música urbana en la socialización juvenil, ya que revelan cómo los mensajes de las letras son interpretados y asimilados de manera diversa en función del contexto y de las experiencias personales. Al integrar estas voces, la investigación sobre la música urbana puede ofrecer un panorama más completo y útil para el diseño de intervenciones educativas. Los estudiantes, en particular, pueden aportar una autopercepción valiosa que revela que, en muchos casos, no son receptores pasivos, sino que poseen una conciencia crítica que podría potenciarse en un entorno educativo adecuado. Estudios como el de del Melo y Fuente (2018) sugieren que, con el apoyo de una educación crítica, los jóvenes pueden aprender a distinguir entre entretenimiento y realidad, desarrollando una capacidad para analizar los mensajes de la música desde una postura informada y reflexiva.

Por otra se evidencia que, aunque algunos estudios sugieren que la educación crítica puede transformar el consumo musical de los jóvenes, la revisión pone de relieve que esta estrategia necesita un enfoque sistemático y estructurado en los centros educativos. La introducción de un programa de educación mediática y crítica en el currículo escolar permitiría a los estudiantes analizar las letras de la música urbana desde una perspectiva crítica, y podría ser una vía efectiva para contrarrestar los efectos negativos de estas letras en las percepciones y actitudes de los jóvenes. La música urbana no debería ser vista únicamente como una influencia externa potencialmente dañina, sino también como una oportunidad para fomentar el pensamiento crítico, la empatía y el respeto hacia los demás. Integrar la música urbana como recurso educativo permite aprovechar su relevancia cultural y conectar con los intereses de los estudiantes, convirtiendo el análisis de sus contenidos en una herramienta para el desarrollo personal y social.

Finalmente, esta revisión de literatura evidencia que, mientras la música urbana continúa siendo un agente influyente en la vida de los jóvenes, la respuesta educativa debe ser igualmente proactiva y crítica. La inclusión de la música urbana en el currículo, acompañada de estrategias de análisis y reflexión crítica, se presenta como una vía eficaz para que los estudiantes desarrollen habilidades de pensamiento crítico y una conciencia social más profunda sobre los contenidos que consumen. Esto permitirá a los jóvenes participar de forma más consciente y responsable en una cultura mediática en la que la música urbana juega un rol central, promoviendo, a su vez, una convivencia escolar basada en la equidad y el respeto.

Financiación

Esta investigación fue realizada gracias al apoyo financiero de una beca otorgada por el Ministerio de la Juventud de la República Dominicana.

Referencias

Aguila, H. S. (2021). El Reguetón Cubano Sí Tiene Quien Le Escriba. Apuntes para una Investigación sobre Identidades y Violencia de Género. Revista Foro Cubano, 2(2), 4-15. https://doi.org/10.22518/jour.rfc/2021.2a01

Alcazar, M. V. (2018). Feminismo, juventud y reggaetón: cuando las mujeres cantan y perrean. Vitam. Revista de investigación en Humanidades, (3), 36-57. https://doi.org/10.35461/vitam.v0i3.26

Amo, Á. L. (2024). Estatus y concepto de lo poético en el rap, el trap y la música urbana. El contexto español. Signa: Revista de la Asociación Española de Semiótica, 33, 289–309.

Aránguez Sánchez, T. (2022). Sesgos sexistas de los algoritmos e inteligencia artificial. En T. Aránguez Sánchez & O. Olariu (Coords.), Algoritmos, teletrabajo y otros grandes temas del feminismo digital (pp. 71-88). Dykinson.

Araüna, N., Tortajada, I., & Figueras-Maz, M. (2020). Feminist reggaeton in Spain: Young women subverting machismo through ‘perreo’. Young, 28(1), 32-49. https://doi.org/10.1177/1103308819831473

Barragán Bórquez, A. de J. (2021). Thug Life: significados sobre masculinidad y trasgresión en el Rap Malandro. Epistemus. Revista De Estudios En Música, Cognición Y Cultura, 9(1), 027. https://doi.org/10.24215/18530494e027

Bravo-Fuentes, P. (2022). La canción como recurso didáctico para la educación en valores. En J. Ramé López, O. Serrano Villalobos, & P. Hidalgo Cobo (Coords.), La necesidad de la transformación social desde la innovación docente y educativa (pp. 1186-1208). Editorial Aula Magna. Recuperado de https://hdl.handle.net/10115/30153

Bravo-Fuentes, P. (2024). El reggaetón y la educación en valores en el área de música en primaria. EDUCA. Revista Internacional Para La Calidad Educativa, 4(2), 288–310. https://doi.org/10.55040/educa.v4i2.100

Bravo Ponce, A. (2020). Abordajes socioculturales sobre prácticas y significados del placer sexual. Iztapalapa. Revista de ciencias sociales y humanidades, 41(88), 43-72. https://doi.org/10.28928/ri/882020/atc2/bravoponcea

Calderón Rivera, E. (2020). Develando los imaginarios míticos contemporáneos: representaciones sociales de afectividad y violencia en las letras de canciones. Cultura y representaciones sociales, 15(29), 233-265. Epub 07 de marzo de 2022. Recuperado en 22 de agosto de 2024, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-81102020000200233&lng=es&tlng=es.

Campo, S. S., Faure-Carvallo, A., & Carrasco, A. M. V. (2022). Reguetón y representaciones de la mujer: un estudio en Educación Secundaria. Revista Internacional de Educación Musical, 10(1), 25-32. https://doi.org/10.1177/23074841221131431

Campo, S. S., & Requena, S. O. (2019). Música, identidad de género y adolescencia: Orientaciones didácticas para trabajar la coeducación. Epistemus. Revista de Estudios en Música, Cognición y Cultura, 7(2), 008-008. https://doi.org/10.24215/18530494e008

Castilla, D. G., Bayogo, J. G., Gaco, K. M. T., Gonzales, S. P., Guinocor, J. P., Olivar, S. L. J., ... & Yuri, J. R. C. (2023). Effects of Explicit Music Lyrics to the Cebu Technological University–Danao Campus Students. International Journal of Social Science Research and Review, 6(3), 408-425. https://doi.org/10.47814/ijssrr.v6i3.1104

Chambi, E., Alanoca, R., Avilés, B., & Cueva, M. (2019). Canciones del reggaetón y habilidades sociales en la perspectiva de adolescentes de instituciones educativas de la ciudad de Puno. Revista Innova Educación, 1(1), 31-43. http://revistainnovaeducacion.com/index.php/rie/article/view/13

Codina L. (2018). Revisiones bibliográficas sistematizadas: procedimientos generales y Framework para ciencias humanas y sociales. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, Departamento de Comunicación, Máster Universitario en Comunicación Social; 2018. 87 p. https://repositori.upf.edu/handle/10230/34497

Covarrubias-Melgar, F., Martínez-Castrejón, M., & Verónica-Gasga, C. (2023). Interpretación de “Tití me Preguntó” de Bad Bunny a través del análisis del discurso. Orkopata. Revista de Lingüística, Literatura y Arte, 2(3), 86-109. https://doi.org/10.35622/j.ro.2023.03.006

Cruz-Díaz, R., & Guerrero Moreno, M. D. C. (2018). El discurso sexual en el género musical reggaetón y su incidencia en los jóvenes: Un estudio exploratorio. En D. Cobos Sanchiz, E. López Meneses, A. H. Martín Padilla, L. Molina García, & A. Jaén Martínez (Eds.), IV Congreso Virtual Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa INNOVAGOGÍA 2018: Libro de actas (pp. 315-325). AFOE. Recuperado de https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/fcslab/wp-content/uploads/El-genero-musical-reggaeton.-Aproximacion-al-discurso-sexual-y-a-la-cosificacion-de-las-jovenes.pdf

Del Melo, R. R., & Fuente, N. E. S. (2018). La Música, Un Elemento Constructor De La Identidad Juvenil. Vitam. Revista De Investigación En Humanidades, (3), 58-78. https://revistavitam.mx/index.php/vitam/issue/view/10

Díez, S. N. (2020). Sobre rap, trap y calle: imágenes y fenómenos. Kamchatka. Revista de análisis cultural., (16), 93-128. https://doi.org/10.7203/KAM.16.16627

Díez-Gutiérrez, E. J., & Muñiz-Cortijo, L. M. (2023). Educación reguetón. ¿Educa el reguetón en la desigualdad? Perfiles educativos, 45(179), 8-20. https://doi.org/10.22201/iisue.24486167e.2023.179.60295

Díez-Gutiérrez, E. J., Palomo-Cermeño, E., & Mallo-Rodríguez, B. (2023). Education and the reggaetón genre: does reggaetón socialize in traditional masculine stereotypes? Music Education Research, 25(2), 136-146. https://doi.org/10.1080/14613808.2023.2193209

Escobar Fuentes, S. (2021). Sexismo y relaciones de género en la música popular contemporánea: Reguetón y grandes éxitos [Tesis doctoral, Programa de Doctorado de Ciencias Jurídicas y Sociales, Facultad de Derecho, Universidad de Málaga] https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/24184

Escobar Fuentes, S., & Montalbán Peregrín, F. M. (2021). Relaciones de género en el discurso del reggaetón entre adolescentes. Athenea Digital. Revista De Pensamiento E investigación Social, 21(3), e2960. https://doi.org/10.5565/rev/athenea.2960

Fernández, F. Ó. C., & Fernández, L. C. (2023). El rap como fuente de datos para el estudio del discurso de los jóvenes. Variabilidad léxica en raperos mileniales. Oralia: análisis del discurso oral, 26(2), 207-229. https://ojs.ual.es/ojs/index.php/ORALIA/article/view/9505

Franco-Hernández, Y., & Huerta-Mata, R. M. (2019). Influencia de la música popular en hombres jóvenes y adultos. DIVULGARE Boletín Científico de la Escuela Superior de Actopan, 6(11). https://doi.org/10.29057/esa.v6i11.3764

Fumaz, R. B. (2022). La poesía en la canción popular actual: hacia un modelo sistemático para su representación. Pasavento. Revista de Estudios Hispánicos, 10(2), 339-358. https://doi.org/10.37536/preh.2022.10.2.1672

Fumaz, R. B., & Marías, C. (2024). El laberinto intermedial. Posibilidades de análisis de las relaciones entre literatura y música. Signa: Revista de la Asociación Española de Semiótica, (33), 159-175. https://doi.org/10.5944/signa.vol33.2024.38820

Gavilanes Bravo, S. (2023). Entre Lo Popular Y Lo Filosófico: Micromachismos. Human Review, 16(6).https://doi.org/10.37467/revhuman.v12.4699

Gómez Escarda, M., Hormigos Ruiz, J., & Perelló Oliver, S. (2019). El ciclo de la violencia contra las mujeres en las canciones de música popular en España. Andamios, 16(41), 331-353. http://dx.doi.org/10.29092/uacm.v16i41.728

Gutiérrez-Aragón, Ó., Fondevila Gascón, J. F., Rovira Pérez, M. y Rubio Álvarez, A. (2022). Diferencias de género en la percepción del reggaetón en el público millennial y centennial y en trabajadores jóvenes de la industria. Ámbitos: Revista internacional de comunicación, 57, 171-191. https://doi.org/10.12795/Ambitos.2022.i57.10

Hormigos, J. (2020). Una propuesta metodológica para trabajar la violencia de género con adolescentes a través de las canciones. Revista Electrónica de LEEME, 46, 92-107. https://doi.org/10.7203/LEEME.46.16999

Hormigos-Ruiz, J. (2023). Normalización de la violencia de género en los contenidos culturales consumidos por la juventud: El caso del reggaetón y el trap. Prisma Social: Revista de Investigación Social, (41), 278-303. Recuperado de https://revistaprismasocial.es/article/view/5039

Lavielle-Pullés, L. (2014). Del horror a la seducción: Consumo de reguetón en la conformación de identidades musicales juveniles. LiminaR, 12(2), 112-128. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-80272014000200008&lng=es&tlng=es.

Ledesma Pérez, F. E., Guerra Jacay, J. E., & Caycho Ávalos, M. P. (2023). El reguetón, arte y cultura en adolescentes peruanos. Regunt, 3(1), 19–35. https://doi.org/10.18050/regunt.v3i1.02

López, L. E. M., Torres, P. A. C., & García, E. Q. (2020). Análisis del consumo hedonista del reguetón en mujeres millennials del estado de Jalisco, México. RICSH Revista Iberoamericana de las Ciencias Sociales y Humanísticas, 9(18), 235-253. https://doi.org/10.23913/ricsh.v9i18.224

Marín-Liébana, P., Magraner, J. S. B., & Nicolás, A. M. B. (2020). La utilización de la música popular urbana en la educación primaria y secundaria: una revisión sistemática. Música Hodie, Goiânia, v. 20, 2021. https://doi.org/10.5216/mh.v20.63043

Merlyn, M. F. (2020). Dime lo que escuchas y te diré quién eres. Representaciones de la mujer en las 100 canciones de reggaetón más populares en 2018. 35: 291-320. https://doi.org/10.14198/fem.2020.35.11

Merlyn, M.F. (2024). “Ser hombre” en el reggaetón: narraciones sobre relaciones de pareja, sexo y sexualidad. Veritas & Research, 6(1), 52-62. Recuperado a partir de http://revistas.pucesa.edu.ec/ojs/index.php?journal=VR&page=article&op=view&path[]=167

Navarro Amador, M. T., & Pastor Comín, J. J. (2021). Sesgos de género en las músicas de consumo: percepción lectora y musical de mensajes sexistas en estudiantes de magisterio. Revista complutense de educación, 32(1). http://dx.doi.org/10.5209/rced.68063

Orozco-Idárraga, A., García-Navarro, A., Castillo-Bolaños, J., Morales-Ortega, H., & García-Acuña, Y. (2021). Social representations of sexual and reproductive rights: Experiences of young men deprived of freedom. Saúde e Sociedade, 30, e180134. https://doi.org/10.1590/S0104-12902021180134

Pejović, A. D. y Andrijević, M. (2020). La percepción de las canciones de reguetón en los estudiantes serbios de е/le: ¿violencia, convivencia o supervivencia? SCIDAR - A Digital Archive of the University of Kragujevac 45:161-174. https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/15179

Pereira, S. L., & Soares, T. (2019). Reguetón en Cuba: censura, ostentación y grietas en las políticas mediáticas. Palabra Clave, 22(1). https://doi.org/10.5294/pacla.2019.22.1.7

Piñeiro, R. V. (2021). El reguetón: la noche, cazadores y una fiera que espera. Artelogie. Recherche sur les arts, le patrimoine et la littérature de l'Amérique latine, (17). https://doi.org/10.4000/artelogie.9808

Platt, S. (2018). Nociones de género, música urbana y cultura popular: Cómo el fenómeno Bad Bunny está redefiniendo la masculinidad. Ponencia presentada en el Primer Coloquio sobre Hombres y Masculinidades, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, Puerto Rico, 23-25 de octubre. Recuperado de https://www.academia.edu/38419902/Nociones_de_g%C3%A9nero_m%C3%BAsica_urbana_y_cultura_popular_C%C3%B3mo_el_fen%C3%B3meno_Bad_Bunny_est%C3%A1_redefiniendo_la_masculinidad

Prieto-Quezada, M. T., & Carrillo-Navarro, J. C. (2020). Violencia patriarcal y de género en letras de reggaetón. Opinión de Alumnos Universitarios. Perspectivas Docentes, 30(69). https://doi.org/10.19136/pd.a30n69.3527

Quevedo, L. R. G., Benítez, N. A. Z., Ruiz, M. T., Hernández, L. H. P., & González, T. A. (2022). La Música En La Estructuración Subjetiva Del Adolescente. Una Revisión Del Papel Del Reggaetón. Letra En Psicoanálisis, 8(2), 26-44. https://www.cies-revistas.mx/index.php/Psicoanalisis/article/view/249

Ramé López, J., Serrano Villalobos, O., & Hidalgo Cobo, P. (Coords.). (2022). La necesidad de la transformación social desde la innovación docente y educativa. Editorial Aula Magna. Recuperado de https://burjcdigital.urjc.es/handle/10115/30153

Ramos-Zaga, F. (2024). El impacto del reguetón en la sexualidad juvenil: Un análisis sobre sus consecuencias culturales y sociales. Comuni@cción, 15(1), 5-17. https://dx.doi.org/10.33595/2226-1478.15.1.925

Rey-Gayoso, R., & Reboredo, C. D. (2021). Música trap en España: Estéticas juveniles en tiempos de crisis. AIBR: Revista de Antropología Iberoamericana, 16(3), 583-607. https://doi.org/10.11156/aibr.160307

Rubio Romero, J., Perlado Lamo de Espinosa, M., & Ramos Rodríguez, M. (2019). La música en la publicidad que atrae a los jóvenes. Disertaciones: Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social, 12(2), 97-124. https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/disertaciones/a.6537

Serrano Romero, T. (2023). Los ritmos de la provocación: estudio discursivo del rap, trap y reguetón en español (Tesis doctoral, Universidad de La Rioja). Universidad de La Rioja. Recuperado de https://investigacion.unirioja.es/documentos/63e44b5117ba9642a73ba640

Torres, H. M. L., Roja, E. A. C., Domínguez, H. Y., & Aldama, H. L. (2019). Motivaciones de los adolescentes y el género musical reggaetón. Medimay, 26(1), 41-53. https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=88505

Vega Caro, L., & Vico Bosch, A. (Coords.). (2023). Igualdad de género y atención a la diversidad (pp. 700-713). Dykinson.