Introducción

Desde los primeros tratados militares, como la Poliorkētiká de Eneas el Táctico (siglo IV a.C.), Estratagemas de Polieno (siglo II d.C) y Epitoma rei militaris de Flavius Vegetius Renatus (h.385-440), también conocida como De rei militaris, hay referencias del perro en labores de defensa y vigilancia de las ciudades y campamentos militares, para escarmiento de sujetos enemigos o aperreamiento, incluso para prevenir la deserción de soldados aliados. Referente a la poliorcética de las ciudades, Eneas el Táctico y la Epitoma vegenciana recomendaban en tiempos de guerra y cuando el enemigo estaba próximo a la ciudad, hacer guardias diurnas amarrando perros guardianes a las murallas para interceptarlo y mantener atentos a los centinelas (Eneas, 1991, pp. 84-87; Vegencio Renato, 2021, p. 352). Igualmente, diversas fuentes clásicas abordan la conducta que debía adoptar el animal en el transcurso de las campañas militares y expediciones secretas, incluyendo su puesto en la guardia, las señas y silbidos para ‘comunicarse’ con el cánido (Eneas, 1991, p. 95). No faltan noticias de perros mensajeros llevando cartas ajustadas o cocidas a la correa del cuello para el rastreo de enemigos y los desertores, inclusive, como ‘cebo táctico’ para distraer y favorecer la retirada ante al acoso del enemigo (Polieno, 1991, p. 467). Sin embargo, la presencia de jaurías caninas profesionalizadas en la esfera militar ha sido el tema que ha despertado un mayor interés en los autores que relatan la presencia de molosos, dogos, alanos y otros tipos de perros de presa como centinelas y combatientes. No obstante, la información referente a estas unidades militarizadas a menudo cae en lo anecdótico, porque no mencionan el tipo de perro que se empleó, ni el número de caninos que llevaban, ni el adiestramiento que adquirieron para el combate, información que hubiese ayudado a interpretar y dimensionar la función militar de estos animales.

Semejante problemática aparece en fuentes del medievo y postrimerías a la hora de componer y recopilar datos sobre estos animales en las crónicas, relaciones y anales de la Reconquista y, particularmente, en aquellas referentes a la conquista del archipiélago canario y reino y ciudad de Granada, plataformas inmediatas al advenimiento al Nuevo Mundo, al contar con referencias vagas y confusas. Con relación a la conquista de Las Canarias, el manuscrito Ovetense (cap. 7) y Lacunense (cap. 8) mencionan la presencia de ‘perros bravos’ durante la etapa bentancuriana (1403-1461) para someter a los naturales guanches de Lanzarote y Fuerteventura y, poco después, El Hierro y Gomera, cuyo señorío terminó consiguiendo Bethencourt, aunque fue durante la conquista de Gran Canaria y el gobierno de Pedro de Vera (1480-1491) cuando se introdujeron muchos perros para la guarda y defensa de las personas, de sus propiedades y contra los guanches enemigos (Morales Padrón, 1978, p. 516), por lo que es probable que algunos de los ‘perros de presa’ que embarcó Colón a las Antillas, se fletarán en Las Canarias, porque a finales del siglo XV se contaba con una amplia perrera de origen peninsular-ibérico (de Abreu Galindo, 1848, p. 33).

Las ‘ordenanzas de perros’ contenidas en los Acuerdos del Cabildo de Tenerife, 1514-1518, ya informan de la presencia de numerosos perros de presa y los daños que hacían al ganado, incluyendo recomendaciones para mantenerlos seguros en sus casas o heredades (1965, vol. 3, p. 132), o reubicarlos en las carnicerías, “teniéndolos atados de noche y de día y solamente los desaten para prender reses” (1965, vol. 3, p. 148). Disposiciones similares aparecen en los tardíos Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura, 16051659, que vuelve a incidir en la presencia del ‘perro de presa’ (dogos y alanos) (1970, p. 178), ancestros del presa canario, cuya entrega o regalo prohibía a los esclavos y mozos (1970, p. 140). Tampoco faltan las referencias de los ‘perros de ganado’ (1970, p. 134), antepasados del actual ‘perro majorero’, que igualmente llevaron a las Antillas. Idénticas noticias se replican en relaciones, cronísticas y anales de la conquista del reino y ciudad de Granada, donde se anotan pasajes de perros en las mesnadas nobiliarias y señoriales, particularmente durante los últimos impasses de la Reconquista contra los musulmanes, incluyendo el carroñero humano por jaurías y exposición de los cuerpos a los cánidos que andaban sueltos. Así lo relata Hernando del Pulgar en su Crónica de los señores Reyes Católicos Don Fernando y Doña Isabel de Castilla y Aragón (1501), tras la toma de la ciudad de Alhama de Granada, el 28 de febrero de 1482, que habría de ser uno de los acontecimientos que marcaron la guerra, al tratarse de uno de los bastiones musulmanes más estratégicos de la Reconquista, ‘llave’ y defensa del Valle de Lecrín y acceso a La Vega de Granada. Según el cronista real del Pulgar, ocurrió que:

Pasados cuatros días después que aquella cibdad se tomó, porque los Cristianos padescian gran pena del mal olor de los Moros muertos que estaban por las calles e por las casas: acordaron de echarlos fuera de la cibdad, e allí al campo donde salían los perros de la cibdad a los comer. El Rey de Granada sabido como la cibdad de Alhama era tomada, vino con muchos Moros a caballo e a pie, e puso sitio en el campo donde estaban los cuerpos de los Moros muertos que los Cristianos había echado en el campo. E visto por los Moros que los perros los comían, tiraron con las ballestas, e mataron los perros: e la ira fue tan grande sobre los de aquella cibdad que fasta los perros della fueron muertos e captivos (del Pulgar, 1780, part. 3, cap. 2, pp. 182-183).

De suerte que, pese a todas las problemáticas documentales y epistemológicas que existen sobre el tema en cuestión, se dispone de suficiente información para elaborar un estudio crítico desde el ámbito de la Historia Militar que atienda el caso antillano, primera plataforma del advenimiento europeo, después del archipiélago bahameño. Quizá, futuros estudios arqueofaunísticos amplíen la información y horizontes interpretativos del papel que tuvieron estos animales en la Conquista, cuyo interés arranca desde el último cuarto del siglo XIX cuando Édouard de La Barre Duparcq (1874) se dio a la tarea de compilar diferentes referencias sobre las cualidades bélicas de estos animales a lo largo de la Historia. Al respecto, la Antigüedad ha merecido un especial interés entre los estudiosos (Forster, 1941; Owen, 2003, Tsouparopoulou, 2012; Vidal, 2014), siendo más escasos e imparciales los estudios que se han publicado para contextos del medievo y modernidad, con la excepción del espacio americano. Nos referimos a las publicaciones de corte historiográfico de Alberto Mario Salas (1950), Alberto Miramon (1979) y John Grier Varner y Jeannette Johnson Varner (1983), incluyendo los estudios más recientes de Ricardo Piqueras Céspedes (2006) y Alfredo Bueno Jiménez (2011), que parten del análisis crítico de la cronística temprana, mientras Megumi Andrade Konayashi (2011) y Lucía Orsanic (2017) han focalizado su interés en la iconografía inserta en impresos y hojas sueltas. Bien pudiera suceder que algún día reaparezca un manuscrito o fuente impresa que aporte información adicional sobre los perros que se emplearon, incluyendo el adiestramiento militar que recibieron, o cifras que cuantitativamente visualicen su impacto.

Problemáticas conceptuales y metodológicas entorno al estudio

Al estudiar los caninos de origen europeo que integraron las huestes con una función militar en la conquista de La Española, debe cuestionarse desde un marco conceptual si estos mamíferos domesticados fueron un ‘arma’, como así los catalogó en su momento Alberto Mario Salas (1950), o formaron parte de una unidad específica al interior de la propia hueste. Si atendemos la definición de Cristina Borreguero Beltrán (2000) y Marco Antonio Cervera Obregón (2019), los animales vivos no se pueden encasillar como un ‘arma’, porque no son un artefacto, cuyo diseño y función desde su origen busca ofender y defender, ya sea a personas, animales o cosas. De modo que, en el presente estudio, se optará por dos conceptos para referirse a estos animales. Por un lado, a título individual, el término de ‘perro’ o ‘canino’, y en un plano más genérico, por ‘jauría’ o ‘unidad canina’1, que aglutina al grueso de perros que recibieron un adiestramiento específico, no improvisado, comandados por los capitanes, quienes en circunstancias especiales percibían una soldada especial o retribución por los servicios prestados de sus perros. Ya en el mundo antiguo se registra este tipo de asignación a la élite, como documentan diferentes tablillas de arcilla con escritura cuneiforme correspondientes al corpus de Ur, G̃irsu, Drehem e Iri-Sagrig/Al-Sarraki, donde aparece el vínculo de los perros de presa con los generales (săgina), que disponían de ellos para fines militares o protección de las personas de los escalones superiores como el gobernador (ensi) (Tsouparopoulou, 2012, p. 10). Algo similar sucedió en el caso antillano, como fue Becerrillo, un perro de pelaje bermejo, boquinegro y talla mediana, a cargo del capitán Juan Ponce de León, que participó en la conquista de Boriquén, en 1509. Su fructífera actuación le reportó a su dueño ganancias equivalentes a las de un ballestero en las entradas (Fernández de Oviedo, 1992, t. 2, p. 103). Aunque Ponce de León fue su dueño original, este canino se encomendó a otros capitanes durante el transcurso de la Conquista, como Diego de Salazar y Sancho de Aragón. Lo mismo se puede decir de su descendencia, ‘Leoncio’ o ‘Leoncillo’, un perro criollo, cuya actuación no fue menos exitosa bajo las órdenes de Vasco Núñez de Balboa, a quien le reportó ganancias de más de dos mil pesos de oro, incluyendo “una parte, e a veces dos, como los buenos hombres de guerra, y se les pagaba al dicho Adelantado en oro y en esclavos”, en palabras de Gonzalo Fernández de Oviedo (1992, t. 2, p. 211).

Por lo general, las fuentes se refieren al ‘lebrel’ en las campañas militares que trascurrieron en las Antillas, cánido que ha originado una importante controversia epistemológica en cuanto a su identificación, que puede afectar directamente a la interpretación y conocimiento del tema en cuestión. ¿Qué tipo de perro ‘grande’ era el lebrel? Según el articulista y especialista en perros Rafael Fernández de Zafra, actualmente Juez de la Real Sociedad Canina de España (RSCE) y Miembro del Comité Jurídico de la misma —a quien tuvimos el gusto de entrevistar y conversar informalmente—, el lebrel que participó en la conquista antillana era un tipo de perro resultado del cruce del galgo español con dogo, galgo español con alano o galgo español con mastín, es decir, un perro más corpulento que el actual galgo español (‘lebrel moderno’) y dotado de una estructura masticatoria más prominente. Por lo tanto, el ‘lebrel primigenio’ que participó en la Conquista, no se ajusta morfológicamente al ‘lebrel moderno’ que conocemos hoy día, pues en el siglo XV y XVI, aún no se puede hablar de razas, sino de ‘tipos’ de perros, surgiendo el concepto propiamente de raza ya en el siglo XIX. En este sentido, algunas de las representaciones mentales que se han construido entorno al ‘lebrel antiguo’ difieren de lo que fue su apariencia real, siendo la iconografía más fidedigna la realizada por Tiziano en el óleo El emperador Carlos V con un perro, que actualmente custodia el Museo Nacional del Prado, Madrid (figura 1a), hacia el 1532-33, incluyendo la copia que hizo del mismo el pintor de corte de Fernando de Austria, Jacob Seiseneger, Kunsthistorisches Museum, Wien, en 1532 (figura 1b).

A dicha problemática epistemológica, se aúna que los documentos de la cronística y relaciones de la Conquista, usualmente, refieren al lebrel y otros perros de presa como el alano y el dogo, con el genérico de ‘perros de armas’, ‘carniceros’, ‘bravos’ o propiamente ‘lebreles’, como equivalentes a ‘perros de guerra’, sin detallar el tipo de perro o aspecto fisonómico. Junto a ellos, se nombran otros perros rastreadores como el sabueso, podenco y perdiguero, que ayudaban en la búsqueda de recursos endémicos, en particular de rodeadores caribeños como los caprominos, vulgarmente conocidos como ‘jutías’, similar al coipo o nutria, de la subfamilia de los roedores, de las que existe más de una veintena, la mitad en riesgo de extinción; seguido por el ‘quemí’ (Quemisia gravis), un roedor gigante extinto, único en su género; el ‘mohuy’ (Brotomys voratus), otra especie de roedor extinto, que solo conocemos a través de los informes de Fernández de Oviedo (1992, t. 1, pp. 48-49), y el ‘curio’, resultado del cruce milenario de varias especies de la familia Caviidae. Desafortunadamente, la información histórica no se puede contrastar con la evidencia arqueofaunística, al no recuperarse restos óseos de caninos europeos tempranos, limitándose a restos de ganado, en su mayoría, posteriores al primer ‘Contacto’ en las islas, por lo que la metodología parte de un análisis crítico e interpretativo de las fuentes primarias, representando un verdadero desafío, puesto que a los caninos, al igual que a otros animales vivos que se embarcaron, a excepción de los caballos que han merecido un mejor ‘trato’, la documentación no llega a cuantificarlos.

Respecto a la educación militar que recibieron para su desempeño en las Antillas, los documentos de la época no proporcionan información de su adiestramiento, limitándose en señalar la agresión física y consumo de tejidos humanos, que sugieren la hipótesis de un entrenamiento similar a la caza deportiva-defensiva o mayor, considerada una de las actividades más nobles y caballerescas de la Edad Media (Alfonso XI, 1582, fol. 1v). A diferencia de la ‘caza utilitaria’ o ‘menor’, destinada al abastecimiento de los hogares campesinos y cocinas de los conventos o palacios, la montería ‘mayor’ involucró a reyes y nobles, requiriendo de los mejores perros, en particular, el lebrel, el alano y el dogo, tipos de perros de presa o ‘cuasi’ presa, como el mastín, con una larga tradición en las monterías del medievo, como refiere el Libro de lo ordinario de la caza de monte (h. 1340-1350), más conocido como Libro de la montería, que mandó escribir el rey Alfonso XI de Castilla2, donde relata la caza en los montes de los señoríos de Castilla y veterinaria canina; el Livre de la chasse (BNF, Ms 616) del cazador y gran amante de libros de montería y cetrería, Gaston Phébus, conde de Foix y vizconde de Bearne que describe diferentes razas caninas empleadas en la caza mayor, incluyendo sus comportamientos y entrenamientos para la caza y batida de presas mayores como el jabalí, oso, ciervo y cabra montés, entre otros.

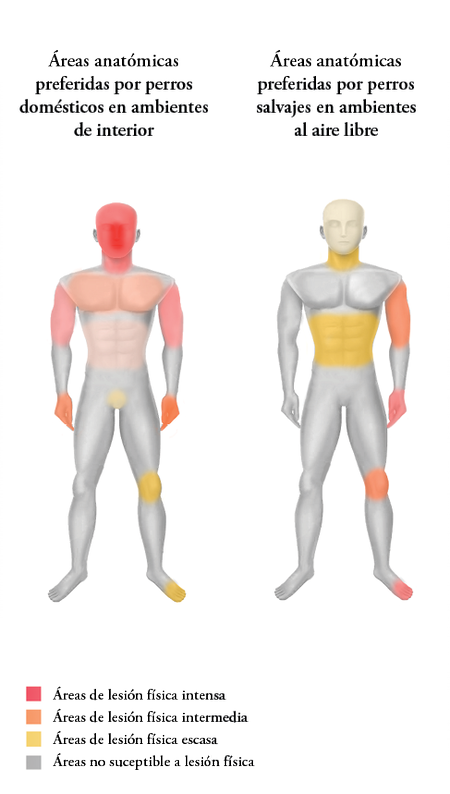

Los patrones de lesión que documenta la literatura por agresión de jaurías caninas en el combate difícilmente se pueden corroborar entre la evidencia ósea de origen humano, porque las marcas provocadas por mordeduras y rasgado de la carne no son fiables mientras el hueso permanece ‘fresco’, es decir, en tanto que vive la persona. De lo contrario, puede conducir a una falsa interpretación de los restos analizados, porque puede suceder que el individuo fallezca por otra causa y sea devorado post mortem por un perro u otro animal. Pese a ello, se puede inferir en la cronística de la época un adiestramiento adicional al cinegético y militar, porque los cánidos no solo lesionaban o mutilaban a la víctima, también consumían y devoraban sus tejidos blandos, sin dejar margen tras su muerte, lo que manifiesta un entrenamiento en el ‘carroñeo humano’. En relación con eso, reportes de caso desde el campo de las ciencias forenses y el comportamiento canino revelan cómo, en contextos de inanición y en ambientes de interior, el carroñeo se focaliza hacia la parte facial, la nariz y la boca (70 %), resultado de un ‘comportamiento de desplazamiento’ (displacement behavior) o ‘patrón de reactivación’ (revival pattern), para revivir o estimular el animal a su dueño (Rothschild y Schneider, 1997), seguido por el cuello, el antebrazo y las manos, siendo menos representativas las lesiones en el pie y pierna, el tórax, el abdomen y la pelvis (Colar et al., 2015). En cambio, las lesiones al aire libre se sitúan principalmente en las extremidades (pies y manos) (40 %) y el tronco (20 %), respetando la cabeza, lo que manifiestan motivaciones conductuales diferentes en los cánidos según el contexto (figura 2), aunque en la mayoría de los casos publicados invoca el hambre como principal explicación para la búsqueda de alimentos (Steadman & Worne, 2007).

Con base a estos datos forenses, se puede inferir que los ‘perros de presa’ que fletaron desde el reino de Castilla y participaron en las primeras campañas de Conquista, estaban familiarizados en la ‘descarnación humana mediante entrenamiento con correa’ (Human defleshing though leash training) o ‘encarne humana’, porque devoraban inmediatamente a sus víctimas, sin dejar intervalo de tiempo, mutilando los tejidos blandos superficiales y, en particular, de la región abdominal, seguido de la evisceración del tronco, resultado de un adiestramiento o motivación conductual hacia estas partes, y no el hambre como la principal explicación para el consumo de víctimas. En este sentido, para que el animal adquiriese dicha conducta o motivación psicológica, se ataba la correa (‘traílla’) del perro a una extremidad de la víctima, para darle a ‘entender’ que era su comida e invertir la relación de dominio. Como parte del ‘aprendizaje’, se abría el vientre del cadáver y se extraían las vísceras para restregarlas por el hocico del canino, repitiendo el proceso cuantas veces fuese necesario, hasta que el perro se familiarizaba con el olor y sabor de la sangre, tratándose de una readaptación de una práctica ya ejercida en las monterías medievales con presas muertas, conocida como la ‘encarna’, una especie de ‘recompensa’ y necesidad práctica, para que los perros conservasen su brío y no cazaran a regañadientes, alimentándolos de trozos de carne cruda, vísceras y pan mojando en sangre de las presas capturadas, que ofrecían de un modo inmediato (‘cebo pronto’ o ‘caliente’) o cuando el perro era devuelto a la perrera (‘cebo frío’) (Christe, 2018, p. 184), tal y como relata rey Alfonso XI de Castilla:

[…] el can en el venado e darle de comer en el, o desencarnarle, el encarnar derecho del can al venado es que desde que es dado al venado, no le deja, hasta que muere el venado, e dondole de comer en él, o si le dan algún venado, e lo dejan, tomarle en la trayella, e danle otras vez aquel venado mismo, e lo tienen con el hasta que muere (Alfonso XI, 1582, fols. 11r-12r).

Después de muerta la caza, se sacan las tripas y la sangre a los animales, y cortase mucho pan que se mezcla con ella hacese luego fuego, y tuesta en él las tripas, las cuales juntan y revuelven con la sangre y pan. Tras esto llegan todos los monteros que tiene a cargo los sabuesos, con ellos de traílla, y ponnse[n] en torno del fuego, tripas, sangre y pan, y tocan todos las bocinas, y a este ruido, llegan denodados los sabuesos a comer aquel pasto: y levanta un montero las tripas en alto, en la punta de un venablo, y los sabuesos como están encarnados en la sangre, y ven las tripas, dan muchos saltos hacia arriba por alcanzarlas (Alfonso XI, 1582, lib. 3, fol. 17v).

Esta práctica reiterativa y deshumanizante, de incluir a las víctimas dentro ‘banquete’ de los perros, contaba con una larga tradición histórica en el mundo grecorromano, como fue en la popular muerte por exposición a las fieras, damnatio ad bestias, de aquellas personas que habían transgredido las leyes contra el Estado y eran condenadas a muerte y, en algunos casos excepcionales, la ejecución se realizaba en público para escarmiento del reo y disfrute del público (Muñoz-Santos, 2016). Ejemplos de este tipo de ejecuciones aparecen en mosaicos de Zliten (Libia) y El Jem (Túnez), instigando a las bestias y cánidos que soltaban para que cumpliesen su cometido, devorando al condenado (Muñoz-Santos, 2016, pp. 162-164). Asimismo, en época tardorromana se registran las primeras ‘ordalías’ —de la voz germánica ordael, sentencia—, procedimiento judicial probatorio que se transfirió al mundo germánico y cristiano, que pasaría a nombrarse en el siglo VII como De iudicium (‘Juicio de Dios’) (Moreno Resano, 2014, p. 169), que requería de la ‘intervención’ de fuerzas sobrenaturales a modo de ‘probatorio’ mediante su invocación, encarnadas en ocasiones en duelos singulares, donde el ‘derrotado’ era condenado a la hoguera o a sentencias vejatorias, entre otras, al aperreamiento en público. Igualmente, era frecuente que los condenados por ahorcamiento fuesen exhibidos durante días y semanas en el cadalso, hasta descomponerse el cuerpo, devorado por perros salvajes y alimañas, como expusieron los cofrades de la Misericordia en Sevilla, en 1496, solicitando permiso para que sus miembros retirasen el cuerpo de los ajusticiados3. Por ello, no debe extrañar que las huestes conquistadoras encontraran el lado práctico en el ‘carroñeo humano’ por las jaurías, pues estaban familiarizados a verlo y solucionaba el problema de tener que buscarles alimento a sus perros entre los escasos víveres.

Ilustraciones tardías al aguafuerte de Theodor De Bry y Pieter van der Aa, remiten a este tipo de escenas de aperreamiento, adaptando elementos icónicos de un acervo tradicional preexistente, ajeno a la Conquista y creando modelos nuevos, que nunca guardaron ningún tipo de relación con las figuras y acontecimientos representados (Bueno Jiménez, 2016, p. 231). Al respecto, el baquiano Bernardo de Vargas Machuca, futuro gobernador de Isla Margarita, en un afán de desmitificar esta visión antiespañola creada por artistas flamencos y neerlandeses, llegó a señalar que no se produjeron tales actos de aperreamiento y la violencia se limitó a pequeñas agresiones físicas (mordiscos) y ladridos (1993, p. 81). Sin embargo, tal y como se abordó en un estudio anterior (Bueno Jiménez, 2011, pp. 202-203), la documentación emitida por la corona y autoridades locales, corrobora lo contrario, con medidas que prohibían adiestrar perros de presa contra los nativos.

Propuesta de equipamiento auxiliar de los perros adiestrados para el combate

A continuación, se presenta una propuesta del equipamiento auxiliar que pudieron llevar los perros de los capitanes, a partir del análisis de la cronística e iconografía localizada. La materialidad arqueológica se limita a artefactos aislados y descontextualizados, custodiados en armerías y museos europeos, debido a la ausencia de trabajos de arqueología en campos de batalla referentes al ‘Contacto’ temprano. Partiendo de estas limitaciones, la documentación menciona como las unidades caninas desfilaban delante de los escuadrones y se lanzaban ‘armados’ contra la muchedumbre indígena (Mártir de Anglería, 1989, p. 177), sin precisar qué tipo de ‘armamento’ o equipamiento portaban. Con base a la iconografía contenida en libros de caza y montería, evidencia artefactual y referencias en la literatura, se puede hablar de dos artefactos portátiles que pudieron llevar los perros de la élite en el transcurso de la conquista de La Española, la carlanca y barda, equipamiento auxiliar de carácter ‘defensivo-pasivo’, cuya finalidad principal era la protección del animal y detener los ataques del adversario.

a. Carlanca, collar erizado de púas

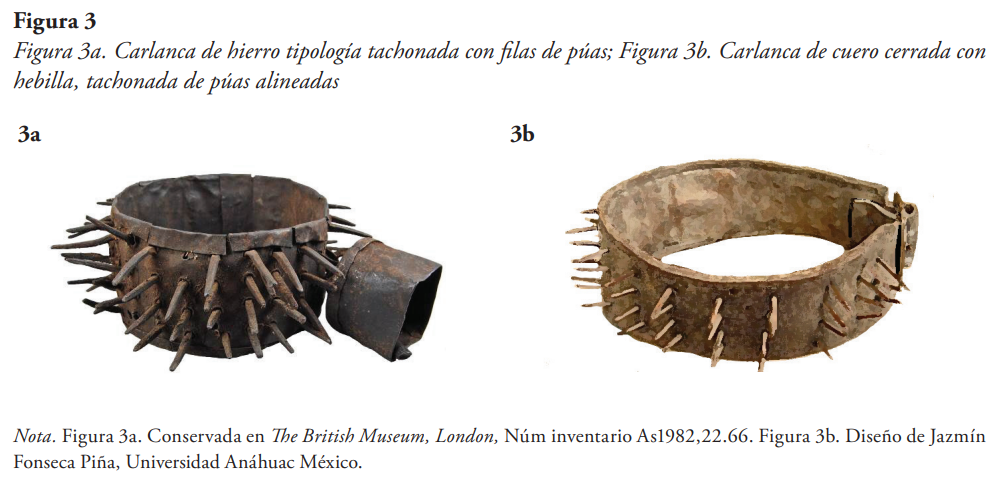

La carlanca fue un utensilio de origen asirio-babilónico, con una transición por el mundo egipcio y grecorromano, hasta finalizar en la península ibérica y trasladarse al mundo americano. Existe todo un debate conceptual sobre el origen etimológico de este artefacto, que podría proceder del latín medieval carcannum (Corominas, 1987), en referencia a un “collar erizado de puntas de hierro”, cambiando por metátesis en ‘carnancu’, de donde deriva la forma castellana ‘carlanca’ o ‘carranca’, por disimilación. Por otro lado, no debe descartarse su origen de ‘carlear’, sinónimo de ‘jardear’, en referencia al sonido que emite el perro cuando se cansa y le falta el aire (de Covarrubias y Orozco, 1611). A pesar de las variantes que existen de este artefacto, tiene una serie de elementos morfológicos que permiten identificarlo fácilmente. En primer lugar, su collar ancho, normalmente elaborado en hierro y cuero grueso y, en menor grado, en madera, que armaban de tachuelas o clavos de caballería, orientados hacia afuera y dispuestas alrededor del ‘aro’, para proteger la yugular y cervical del cánido de un posible ataque del lobo y otras amenazas como el zorro y el oso. Algunas iban provistas de un cencerro o ‘campano’, cuyo sonido servía al ganadero para localizar al perro que lo portaba. Su morfología igualmente involucra otros elementos articuladores como argollas y enganches, así como la disposición y distribución de las mismas púas. Según Rafael Fernández de Zafra, se prefería que la carlanca estuviese oxidada, engrasándola ligeramente con aceite, para que el lobo se infectase de tétanos en caso de pincharse. En el mundo occidental cristiano fue un accesorio cotidiano entre los perros de gran talla, por lo general, perros de presa o agarre, como el alano, dogo, lebrel y el mastín, preferidos en las monterías y cuidado de las granjas para evitar ataque de ladrones y fauna salvaje, además de vigilar las cañadas reales y antiguos caminos migratorios que conducían a pastizales, muy transitados por el ganado. Era habitual que los herreros elaborasen estos collares erizados en fechas litúrgicas, asociadas con la festividad del Corpus Christi, la Ascensión o primer lunes de Pascua, mostrándolas al santo patrón de la localidad y, en particular, a San Huberto, patrón de los cazadores, y a San Antón, protector de los animales y las granjas; rociándoles agua bendita y haciéndoles oraciones que aluden a las tres púas que llevaban en cada fila, en honor a la Santísima Trinidad al persignarse, como manifiesta una oración transcrita por el propio Fernández de Zafra, resultado de la tradición popular que se ha conservado entre los herreros:

“En el nombre del Padre y

del Hijo y del Espíritu Santo Amén (persignándose)

A ti Señor te encomiendo

Que estos hierros certeros

Paren a los lobos fieros

Pues a ti se consagraron

A ti señor te rogamos

Protejas a los ganados

A los perros que los guardas

Y al pastor en cuerpo y alma. Amén

(persignándose)”.

Transcripción de Rafael Fernández de Zafra a partir de una oración popular del siglo XVII, que se ha transmitido oralmente entre herreros (Echeverría Sesé, 2020, p. 107).

Morfológicamente, había una infinidad de carlancas articuladas, con diferentes clasificaciones que atienden a la forma y disposición de los elementos. Por ejemplo, la ‘carlanca de aro’, muy presente en la Antigüedad en regiones de Europa y Asia, elaboradas en bronce, cobre, hierro, de estructura abierta o cerrada mediante un pasador, tachonadas en una sola fila de púas o sin orden (figura 3a). Dentro de esta tipología se incluyen las de cuero, provistas generalmente de tachones o pinchos agudos, alineados (figura 3b) o salpicados (figura 4a), y cerradas con hebillas. Más inusuales fueron las elaboradas en madera, a partir de una lámina gruesa y flexible que proveían de púas, cerrada por una pequeña traba. Según Rafael Fernández de Zafra, esta última serie se hacía en almez (Celtis Australis), una madera que algunos pueblos del Mediterráneo antiguo consideraban mágica y ‘protegía’ al canino que la portaba. Numerosos ejemplos de las carlancas tipo ‘aro’ aparecen en la popular obra de Gastón Phébus (figura 5). Una segunda categoría son las ‘carlancas de púas engarzadas’, una estructura de clavos romanos o de caballería engarzados unos con otros, no alineados, típica en la península itálica para proteger a los mastines de la región (maremmano-abrucense, mastín napolitano y cane corso); la ‘carlanca de placas con argollas o eslabones’, como su nombre lo indica, una estructura conformada de planchas de hierro rectas y curvas, tachonadas de púas, engarzadas mediante argollas o eslabones (figura 4b). Por último, la ‘carlanca petral provista de lanceta’, un peto de hierro ceñido al pecho del canino, armada con púas pequeñas en los costados y un clavo grande a modo de puñal en el centro. Se ceñía mediante eslabones unidos a la carlanca del cuello y una correa, que ajusta por debajo a los brazuelos del animal y engancha a un eslabón de la carlanca principal. Se trata de un artefacto que aprovecha la costumbre del mastín de empujar con el pecho, con objeto de infringir certeras puñaladas si colisionaba con un animal o persona.

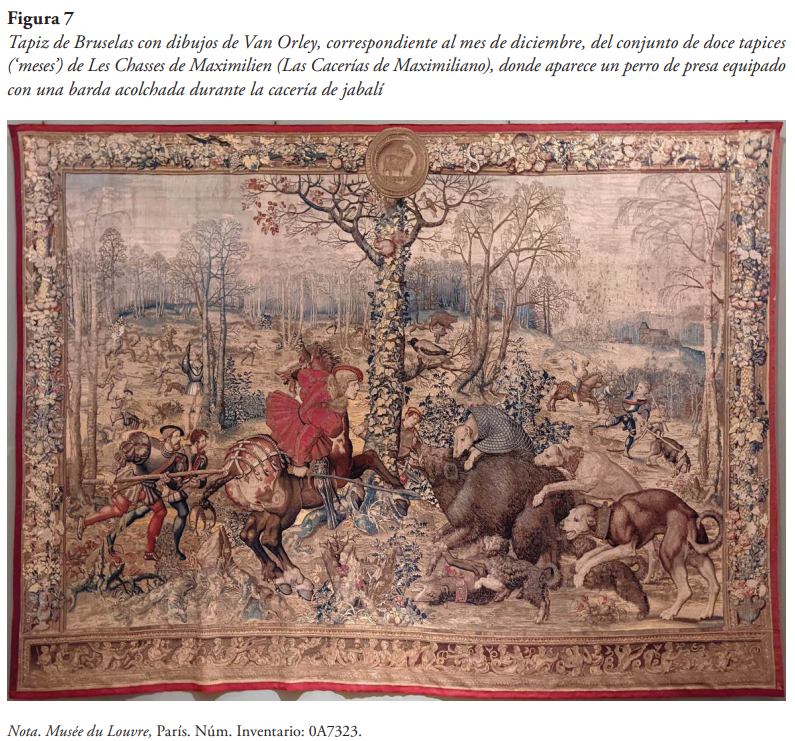

b. Barda o ‘saya’ acolchada

Algunos perros muy preciados por sus proezas militares y cualidades físicas llevaron a sus dueños a la idea de protegerlos con una especie de arnés, peto de cuero o colchas gruesas forradas de algodón, conocidas en el medievo con el nombre de ‘barda’, ya usadas en época romana de manera muy ‘basta’. Se trata de un equipamiento propio de la protección de los caballos que participaban en justas y torneos, en la guerra y monterías, inclusive, de modo más excepcional, en aquellos perros de la ‘élite’ que se llevaban en las monterías del jabalí, venado y oso, como aparece en las figuras 6 y 7. El objetivo de esta especie de ‘abrigos’ era proteger al animal de las defensas o ‘navajas’ del jabalí, asta del venado y garras del oso. Este armamento defensivo llegó a utilizarse de una manera circunstancial en los perros de aquellos capitanes que comandaban las huestes conquistadoras en las Antillas, a quienes les interesaban resguardarlos de las azagayas y flechas. Por ejemplo, Becerrillo, el perro de Juan Ponce de León, que después de muchos años de servicio terminó feneciendo en 1514 durante una escaramuza, tras ser alcanzado por una flecha envenenada que atravesó la colcha forrada de algodón que siempre le ponían para protegerlo (Fernández de Oviedo, 1992, t. 2, lib. 16 cap. 11, p. 103). Su labor fue tan destacada, que Juan de Castellanos llegó a inmortalizarlo en una de sus elegías, incluyendo la de otros perros ajenos al contexto antillano, como lo fue Amadís, un perro mastinado que utilizó el gobernador de Santa Marta, Luis de Rojas, hacia 1570, el cual protegió con un ‘duro fardo’ durante la entrada al interior de su gobernación (de Castellanos, 1944, p. 320).

Por el contrario, las fuentes etnohistóricas no aluden al uso de mallas y armaduras metálicas para las protección de los perros, siendo el ejemplar custodiado en la Real Armería de Madrid, montada sobre un lebrel de madera que mandó tallar José María Florit (1906), la única pieza arqueológica en su género (figura 8), gracias a que Felipe II en su testamento de 1594 dispuso que no se vendieran los reales arsenales de su padre (Soler del Campo, 2001, p. 143), pues era costumbre hacerlo para pagar las deudas. Se conforma de dos piezas metálicas rígidas para los flancos, catalogadas erróneamente por Martínez de Romero en 1849 como una ‘muslera quirúrgica’ (Crooke y Navarrot, 1898), con hebillas para las correas que las sostienen. Florit (1906) fue quien confirmó que se trataban de una armadura o defensa del cuerpo de un perro de caza, junto con tres piezas más —una placa pretal, una testera y una placa de hierro convexa—. Su decoración grabada alusiva a la caza mayor, ilustrando a cada lado a un cazador armado con un venablo y esperando a un jabalí que le acomete delante de un árbol, indica su verdadera finalidad cinegética (Soler del Campo, 2001, p. 150).

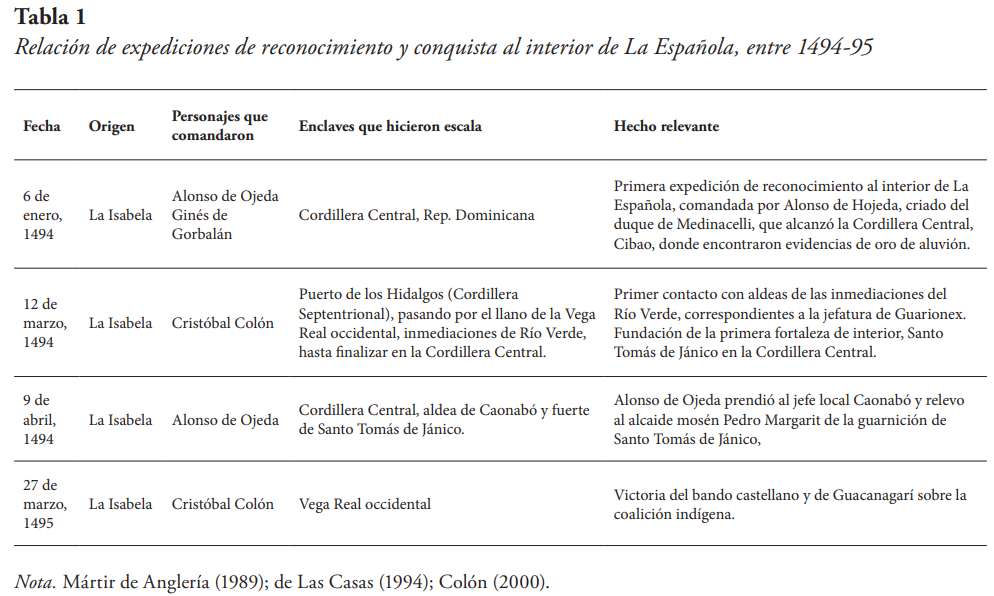

Primeros registros del uso de jaurías por las huestes colombinas en el Nuevo Mundo: batalla campal de La Vega Real, 27 de marzo 1495

No hay registros de que se embarcasen perros durante la primera navegación colombina, incluyendo la de otros animales vivos. Es probable que Colón fletara a los primeros perros en el segundo viaje (Grier Varner y Johnson Varner, 1983, p. 4), aunque las fuentes solamente corroboran la presencia de becerros, cabras, vacas y terneras, ovejas, puercas (8), asnos, caballos (20) y yeguas (Herrera y Tordesillas, 1601, p. 317; Mártir de Anglería, 1989, p. 15; de Las Casas, 1994, t. 2, pp. 846-847; Colón, 2000, p. 159; López de Gómara, 2021, pp. 96-97), que se embarcaron en los diecisiete navíos que salieron de la bahía de Cádiz el 25 de septiembre de 1493, y durante la escala en la Gomera, el sábado 5 de octubre del mismo año, donde permanecieron cinco días. Por lo que cabe la posibilidad de que pudieran fletarse en alguna de las armadas de socorro y poblamiento que se avecinaron entre el segundo y tercer viaje colombino, capitaneadas por Antonio de Torres, funcionario de confianza al servicio de los Reyes Católicos. En tal sentido, la primera referencia que se tiene sobre el uso de una ‘unidad canina’ militarizada fue en marzo de 1495, en La Vega Real como epicentro, espacio donde convergieron varias expediciones de reconocimiento para buscar oro, que configuraron lo que historiadores y arqueólogos han denominado popularmente como la ‘Ruta de Colón’ (Veloz Maggiolo & Ortega, 1980; Ortega, 1988; Ulloa Hung & Herrera Malatesta, 2015; Ulloa & Sonnemann, 2017), incluyendo algunas ‘escaramuzas’ planificadas desde la villa de La Isabela (tabla 1), plataforma logística desde la cual se proyectó la ocupación del interior de la isla. Fue en la batalla campal del 27 de marzo de 1495, cuando las fuentes etnohistóricas documentan por primera vez el uso de una jauría de origen europeo con una función estrictamente militar, después de constituirse una fuerza local amenazante en La Vega occidental, un gran llano que los nativos nombraban ‘sabana’. Bartolomé de las Casas y Hernando Colón, indican que la fuerza indígena oponente la integraban más de cien mil personas (de Las Casas, 1994, t. 2, p. 929; Colón, 2000, p. 195).

Se especula sobre quién o quiénes la pudieron encabezar, apuntando Samuel E. Morison como uno de los responsables al jefe local Guatiguaná (Morison, 1942, p. 488), cuya aldea se encontraba en los márgenes del Yaque del Norte, cerca de donde se mandó construir la fortaleza de la Magdalena, asentada en la provincia de Macorix de Abajo, dentro de la propia Vega Real (de Las Casas, 1994, t.2 p. 948). Al ser encontrado culpable de la muerte de diez cristianos y quemar una casa con enfermos dentro, Colón ordenó sojuzgar la resistencia del ‘cacique de la Magdalena’, que terminó cayendo preso, aunque logró escapar, mientras más de quinientos de sus súbditos fueron encadenados y enviados como esclavos para ser vendidos en Castilla (de Las Casas, 1994, t. 2, pp. 913, 920; Colón, 2000, p. 194)4. Wilson, en la línea de Morison, consideró que dentro de esta acción colectiva pudieron estar involucrados los hermanos de Caonabó, jefes locales próximos al fuerte de Santo Tomás de Jánico y La Vega Real occidental, ansiosos por vengar la prisión de su hermano, incluyendo la de otros dos ‘caciques’ sin identidad, próximos al Río Yaque del Norte, que las fuentes relacionan con el hurto de ropa a unos cristianos mientras cruzaban el citado río, localizándose sus aldeas a unos 24 km del lugar de la batalla de La Vega Real (Wilson, 1990, p. 90).

En cualquier caso, la ubicación real y nombre de la batalla o ‘escaramuza’ sigue siendo un misterio al día de hoy (Kulstad-González, 2020, p. 61), aunque a dos ‘jornadas’ de la villa de La Isabela, unas diez leguas (48 km) según de Las Casas (1994, t. 2, p. 929), debió discurrir dentro de la franja roja que se muestra en la figura 9, en las inmediaciones de la actual Santa Cruz de Mao y no en el Santo Cerro, a más de ciento diez kilómetros, donde discurrieron escaramuzas posteriores que se comentarán a continuación. Contrario a las afirmaciones de Antonio Herrera de Tordesillas, Guarionex no llegó a involucrarse en el conflicto, a pesar de ser el jefe local con mayor jerarquía dentro de la estructura ‘cacical’ de La Vega Real, manteniendo una relación ‘cordial’ al comienzo del ‘Contacto’. Incluso, pretendió casar a una hermana con Diego Colón, el natural intérprete más preciado por el Almirante, que capturó durante el primer viaje en la isla de Guanahaní (de Las Casas, 1994, t. 2, p. 894; Fernández de Oviedo, 1992, t. 1, pp. 46-47) y trasladó a Castilla para ser instruido en la fe católica (Mártir de Anglería, 1989, p. 42). De modo que no llegó a mantener una confrontación directa con los castellanos, al menos hasta el verano de 1497, cuando se produjo la conjuración de los catorce líderes, entre los que se encontraba el líder de La Vega, que pretendían diezmar las fuerzas castellanas mediante un alzamiento coordinado (Mártir de Anglería, 1989, pp. 50-53; Colón, 2000, p. 250), que el Adelantado Bartolomé Colón sofocó rápidamente con una redada sorpresa. Lo mismo se puede decir del enfrentamiento entre ciguayos y castellanos en la Cordillera Septentrional un año después, tratándose de la más rigurosa guerra de guerrillas que se produjo hasta la fecha en la isla, prolongándose en las montañas durante tres meses y llevó a ambos bandos al borde de la inanición (Mártir de Anglería, 1989. p. 66). Independientemente de quién encabezó o no la resistencia nativa de marzo de 1495 en La Vega Real, las fuentes revelan una estrategia coordinada de diferentes fuerzas locales para vencer a los castellanos.

Cristóbal Colón, el 29 de septiembre de 1494, regresó a La Isabela de su viaje de exploración a las islas de Cuba, Jamaica y Mona, donde tuvo noticias de la llegada de su hermano Bartolomé Colón, a quien le otorgó el oficio real de ‘Adelantado de las Indias’, mientras se recuperó de una grave enfermedad que le privó de la vista y el conocimiento (Colón, 2000, pp. 191-192). Convalecido tras cinco meses, el Almirante recibió inquietantes informes del estado de ‘rebeldía’ que se vivía al interior de La Española, resultado de los continuos abusos y excesos perpetrados hacia las comunidades indígenas y, en especial, por Alonso de Hojeda, quien meses atrás había castigado cruelmente a un jefe local, implicado en el citado hurto de ropa en las inmediaciones del río Yaque del Norte. Adicionalmente, mosén Pedro Margarit, a quien se le encomendó en primera instancia la guarnición de Santo Tomás de Jánico en 1494 y, posteriormente, sojuzgar las poblaciones que mostrasen resistencia en la región de la Maguana y La Vega Real, desertó de su cargo y regresó a Castilla junto a fray Bernardo Boyl, dejando a su suerte y sin ningún tipo de diligencia a su hueste, conformada por unos 360 hombres de armas y catorce jinetes, que perpetraron diversas violaciones sobre las poblaciones locales. Por tal motivo, Colón decidió organizar un ‘cuerpo’ militar que aglutinó las fuerzas de Guacanagarí, jefe local de la región del Marién, que perseveraba en su amistad con la familia Colón desde el primer viaje, rol que continuó durante algunos años más. Según Carl Ortwin Sauer (1984) y Samuel M. Wilson (1990, p. 79), a Guacanagarí le interesaba la alianza con el genovés para elevar su estatus dentro de la jerarquía ‘cacical’ de La Española. Inclusive, Sauer ha sugerido que estuviese subordinado a un jefe local más poderoso, por lo que su asociación con el Almirante elevó su estatus sociopolítico. En contraste, Hernando Colón inclinó su participación por la enemistad que tenía contra Behechio, soberano de la región de Xaraguá, que había asesinado una de sus mujeres, y Caonabó, ‘señor’ del Cibao que le había robado otra (Colón, 2000, p. 195). Sea una u otra hipótesis, la cuestión es que el Almirante aprovechó las diferentes discordias entre jefes locales para sofocar la resistencia de La Vega Real y establecer un sistema de tributos que le garantizase la recolección de oro y comida, como sucedió en el año de 1496.

Por tal motivo, el 24 de marzo de 1494, partió la hueste colombina desde La Isabela, conformada por doscientos hombres de armas entre los más sanos que quedaban en la villa, donde la mayoría estaban enfermos y débiles ante la escasez de vituallas y excesivos trabajos. Fueron equipados con espadas, ballestas, arcabuces, espingardas y lanzas, acompañados de veinte jinetes provistos de picas, y, en palabras de Las Casas, de un elemento más terrible y espantable después de los caballos, veinte ‘lebreles de presa’, que soltándolos y diciéndoles ‘tómalo’ se lanzaban contra la muchedumbre, que “en una hora hacían cada uno a cien indios pedazos” (de Las Casas, 1994, t. 2, p. 928; Colón, 2000, p. 195), idea que sobredimensiona el dominico, aunque resalta lo útiles que fueron para el combate. Precisamente, la cifra de la jauría colombina poco difiere de las empleadas por Gastón Phébus, que no sobrepasaban los veinte perros, a excepción de la Roman des deduis (Placeres de la caza)5, donde el poeta normando Gace de la Buigne (siglo XIV) describe jaurías reales de hasta cincuenta perros, con diez o doce más de relevo (Christe, 2018, p. 115). A toda esta fuerza, se debe sumar la ayuda prestada por Guacanagarí, aunque desconocemos si desfiló junto a la hueste colombina o constituyó una formación aparte, ya que los documentos omiten su papel durante el combate y posterior a este. A dos jornadas de La Isabela, Colón dividió la tropa con su hermano Bartolomé Colón, creando dos columnas o porciones dispuestas en formación de poco frente y mucho fondo, para embestir por varios lados a la multitud esparcida por la sabana (Colón, 2000, p. 195).

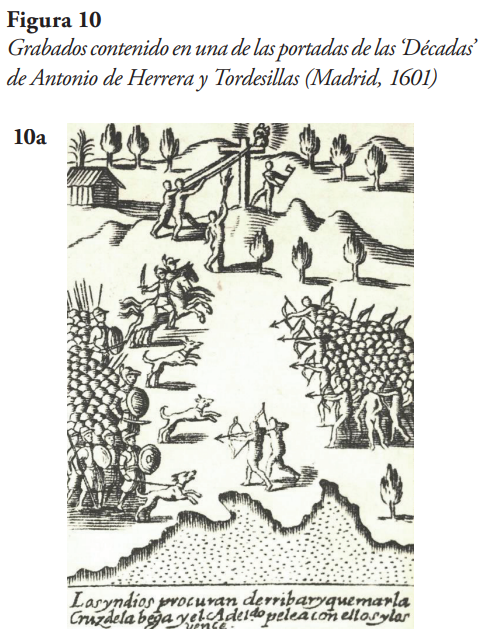

Desde el plano estratégico o táctico, resalta la disposición que ocupó la unidad canina dentro de la formación, desfilando por un flanco y delante de la ‘columna’ (Mártir de Anglería, 1989, p. 176) y no a retaguardia como sucedía en el Viejo Mundo, porque se buscaba aprovechar como factor sorpresa los ‘ladridos’ y ‘jadeos’ de los perros, inauditos para el natural, acostumbrado a los sonidos guturales suaves de sus caninos, menos corpulentos y de apariencia más ‘doméstica’. Cronistas como Gonzalo Fernández de Oviedo (1992, t. 2, p. 30) y fray Bernabé Cobo (1943, t. 1, p. 54), incluso llegaron a confundirlos con ‘perros mudos’. En el flanco opuesto, se situó la caballería junto con hombres armas, siendo una formación inusual entre las mesnadas nobiliarias y señoriales durante el proceso de Reconquista, que optaban por llevar a sus perros a retaguardia para vigilancia y cuidado de los enfermos y ganados, aunque muy típica en las monterías, donde era constante la colaboración entre los criados a pie y señores a caballo, acompañados de sus perros de presa (Alfonso XI, 1582, lib. I, fol. 3v; Christe, 2018, p. 114). Por el contrario, la ‘coalición’ indígena optó por una formación abierta y dispersa, estrategia no recomendable frente a un contendiente armado y provisto de caballería ligera en campo descubierto, siendo la primera referencia que se tiene en las fuentes desde un plano táctico y militar de las sociedades antillanas frente a un contendiente armado europeo. Por esta razón, a la primera descarga de virotes y munición, la muchedumbre se descompuso e embistió rápidamente la caballería y los perros fueron desatraillados para la persecución de los naturales y evitar que se juntasen (de Las Casas, 1994, t. 2, p. 104; Colón, 2000, p. 195), esquema idéntico al de las figuras 10a y 10b, correspondientes a una de la portadas de la Historia general de los hechos de los castellanos en las Islas y Tierra Firme del Mar Océano de Antonio de Herrera y Tordesillas (1601), abreviada como Décadas, cuya iconografía recuerda a las bellas miniaturas de Jean de Toulose para el Livre de la chasse de Phebús (h. 1389), donde se ilustra los preludios del ataque y persecución con ‘perros de presa’.

En los diez meses siguientes a la batalla campal de La Vega Real, las huestes de los hermanos Colón continuaron sojuzgando las aldeas y jefaturas de la región de la Maguana y Vega Real, que resistían a la presencia castellana, ayudándose de jaurías caninas de presa (de Las Casas, 1994, t. 2, p. 932) adiestradas en el human defleshing though leash training, capturando y devorando a sus víctimas, que las fuentes transfiguran y equiparan con el ‘jabalí’ y ‘venado’, animalia propia de la montería, que inconscientemente subraya un adiestramiento cinegético y su provecho en el combate. Lejos de desaparecer tales prácticas, propias de una ‘montería infernal’, como así lo nombran Grier Varner y Johnson Varner (1983, p. 4), persistieron y se readaptaron en 1496 para capturar a los naturales que huían a las montañas y eludían el tributo trimestral que se impuso, que afectaba a los vecinos del Cibao y Vega Real, de catorce años en adelante, consistente en un cascabel de Flandes —como 85 g / 3 oz— lleno de polvo de oro, mientras al resto de comunidades de la isla se les exigió una arroba (25 libras) de algodón (Mártir de Anglería, 1989, p. 44; de Las Casas, 1994, t. 2, pp. 332-333; Colón, 2000, p. 196).

El uso militar del perro durante las campañas de Higüey y Xaraguá, 1502-1505

Colón emprendió una ‘pacificación’ violenta del interior de La Española, que prolongó poco después el gobierno de Nicolás de Ovando (1502-1509) a ambos extremos de la isla, emprendiendo una estrategia de represalias punitivas para prevenir una supuesta traición o resistencia. Cuando llegó el comendador de Lares a la villa de Santo Domingo en 1502, ubicada en la parte oriental del río Ozama, coincidió con un conflicto en la jefatura de Higüey, por abusos cometidos contra unos naturales mientras cargaban casabe en una barca para llevarlo hasta una carabela que se encontraba en Saona, que dio lugar a una reacción inmediata en la comarca. Mientras tanto, Ovando buscaba establecer una plataforma portuaria y logística al norte de la isla, cerca de las principales villas de La Vega, Concepción y Santiago, así como de las minas del Cibao, sueño que intentó dos veces el Almirante, primero con la fundación de La Navidad, que quedó totalmente destruida a su regreso, y luego con la villa de La Isabela, abandonada y relegada por Santo Domingo. Por ello, acordó enviar el nuevo gobernador un navío con un grupo de vecinos de la villa de Santo Domingo para poblar y fundar la villa de Puerto Plata (1502) (de Las Casas, 1994, t. 2, pp. 1317-1318). Como era costumbre en las navegaciones que discurrían en el extremo oriental de la isla, arribaron en la isleta de Saona, donde a menudo acudían navíos desde Santo Domingo para proveerse de casabe, al ser una zona especializa en la producción y suministro de este alimento (Churampi Ramírez, 2012, pp. 82-83). A lo largo de la escala, ocurrió un grave incidente que supuso la muerte de seis u ocho cristianos, emboscados por habitantes del lugar que pretendían resarcir la muerte de un jefe local semanas antes. Sobre este particular, la cronística registra la tragedia que sucedió tiempo atrás, cuando un navío llegó a la isleta de Saona para proveerse de casabe, que suministraban los naturales bajo control de un ‘cacique’ colaborador de los castellanos. Justo en ese momento, un castellano acompañado de su perro, que llevaba amarrado de la cadena, pues lo tenía amaestrado en “desgarrar indios”, se divertía azuzándolo hasta que se le escapó y lesionó gravemente al ‘cacique’, mutilándole los “ijares” y las “tripas” (de Las Casas, 1994, t. 2, pp. 1318-1319).

Fue este acto de aperreamiento uno de los motivos del primer alzamiento de Higüey, región que incluía la isleta de Saona y Santa Catalina, cuyos límites geográficos son difíciles de precisar, aunque Amadeo Julián fija su extensión desde las costas norte, este y sur, teniendo dos puntos como referente, uno al oeste, el río Ozama, y el otro al norte, las montañas conocidas como Haitises (2011, pp. 17-18), que es lo que aproximadamente llamaba el piloto y cartógrafo Andrés de Morales Caizcimú (Vega, 1990; de Las Casas, 1994, t. 2, p. 1370; Churampi Ramírez, 2007), una península de piedra caliza con terrazas marinas que descienden hacia el Caribe (Ortwin Sauer, 1984, p. 76). Nicolás de Ovando encontró la oportunidad para someter la región, que no había sido distribuida en repartimientos y no se vio afectada con el tributo de 1496. Por ello, el gobernador declaró una guerra de represalias contra los nativos, cuya resistencia fue ineficaz frente a la fuerza castellana dotada de caballería ligera y trescientos o cuatrocientos hombres de armas, cuya panoplia consistía en ballestas, escopetas y espadas, procedentes de las villas de Santiago, Concepción, Bonao y Santo Domingo, incluyendo alguna gente de la que llegó con Ovando en 1502 y naturales aliados, todos capitaneados bajo el mando de Juan de Esquivel (de Las Casas, 1994, t.2, pp.1321-1322). Por otro lado, los comarcanos de Higüey estaban equipados con sus típicos arcos, flechas y piedras, empleando la táctica de la emboscada y retirada hacia las zonas más abruptas de la región, donde los iban a ‘montear’ cuadrillas de castellanos, en clara alusión a la ‘caza humana’ con perros de presa.

Se desconoce exactamente qué tipo de perros acompañó a la hueste esquivelina y el tamaño de las jaurías, pero debieron oscilar entre ocho y quince, promedio habitual para la época. Su utilidad debió ser muy eficaz, pues en 1509, Esquivel y su segundo al mando, Pánfilo de Narváez, emplearon perros de presa para ‘montear’ y ‘desbarrigar’ nativos en la conquista de Jamaica (de Las Casas, 1994, t. 2, p. 1526), fenomenología que se repitió en otros escenarios caribeños y continentales. El resultado de esta primera resistencia fue la subyugación de la región y muerte de algunos de sus jefes locales, como la ‘cacica’ Higuanamá, incluyendo el sometimiento de Cotubano o Cotubanamá, jefe de la región frente a la isla de Saona, que acordó la paz con Juan de Esquivel a través del guatiao, el intercambio de nombres (de Las Casas, 1994, t. 2, p. 1324), como símbolo de amistad, paz y colaboración entre ambas partes (Mira Caballos, 2004), y se comprometió a seguir suministrando casabe y otros alimentos, para evitar que fuese trasladada su gente a la villa de Santo Domingo. Al mismo tiempo, la presencia castellana en la región se formalizó con la construcción de una pequeña fortaleza de madera en una aldea nativa, próxima a las costas, donde quedaron siete castellanos con el capitán Martín de Villamán (de Las Casas, 1994, t. 2, p. 1324).

La frágil e inestable paz de esta primera guerra, apenas duró unos dos años, debido a diversos abusos y maltratos perpetrados por los hombres de Martín de Villamán y otros castellanos que se avecinaron. Para poner fin, los naturales incendiaron la fortaleza y mataron a ocho de los nueve residentes que había. Apenas llegó la noticia a Ovando, ordenó en el verano de 1504 una recluta de las villas anteriormente mencionadas, bajo el mando del capitán general Juan de Esquivel, secundado por Juan Ponce de León, que comandó la gente que salió de Santo Domingo; Diego de Escobar, uno de los participantes de la sublevación de Francisco Roldán, al frente del grupo que salió de Concepción, y otro capitán de la villa del Bonao sin identificar (de Las Casas, 1994, t. 2, p. 1357). Se reclutaron entorno a trescientos castellanos, entre ellos Bartolomé de Las Casas, su padre Pedro de Las Casas y su tío Gabriel de Peñalosa (Julián, 2011, p. 50). Como aconteció en la primera guerra, los europeos se ayudaron de ‘indios de guerra’ de la región adyacente a Higüey y de perros de presa, que dividieron en cuadrillas para más fácilmente ‘montear’ a la resistencia indígena, encabezada de nuevo por Cotubanamá, quien terminó siendo apresado y ahorcado en la ciudad de Santo Domingo, finalizando así la segunda resistencia en marzo de 1505 (Julián, 2011, p. 30), que supuso el control definitivo de la región e integración de la estructura nativa dentro de la encomienda (Arranz Márquez, 1991; Deive, 1995; Mira Caballos, 1997) y fundación de las villas de Salvaleón de Higüey y Santa Cruz de Aicayagua. No es casualidad que pocos años después, Ponce de León, observando la efectividad que tuvieron las jaurías caninas en la guerra de Higüey, se sirviese de ellas en la conquista de Boriquén en 1508, donde destacó el papel del ya citado Becerrillo, un perro de presa adiestrado en el ‘arte de la guerra’, que en diciéndole ‘ido es’ o ‘búscalo’ (López de Gómara, 2021, p. 121), perseguía a los nativos hasta alcanzarlos.

En el otro extremo de La Española, en otoño de 1503, la hueste ovandina marchó hacia jefatura de Xaraguá, con el propósito de visitar a la ‘cacica’ Anacaona, hermana de Behechio y esposa del difunto Caonabo, quien se ofreció voluntariamente a pagar el tributo impuesto en 1496, en algodón y yuca. Este tipo de ‘matrimonio mixto’ de élite, fue muy común en las Antillas, propio de ambientes con jefaturas agresivas y competitivas (Wilson, 1990, p. 116). Ovando y su comitiva militar, conformada por setenta jinetes y trescientos hombres de a pie (Fernández de Oviedo, 1992, t. 1, p. 83; de Las Casas, 1994, t. 2, p. 1327), se dirigió a la jefatura de Xaraguá, donde fueron recibidos con grandes honores por la jefa local, además de albergar al gobernador en un caney o casa principal, ejemplo de ‘hospitalidad de élite’, resultado de una ‘visita de Estado’, que siguió muy cerca el patrón de visita ‘real’ de otro jefe local (Wilson, 1990, p. 119). Por ello, dada la ocasión, Anacaona convocó una asamblea de jefes locales subalternos de la región, para recibir al gobernador como un guaquimina o ‘señor principal’. Fue durante un domingo, en mitad de la celebración de un juego de cañas, a la que asistió Anacaona y sus auxiliares, cuando Ovando y su gente iniciaron una ‘matanza’ sorpresa, quemando a los personajes más relevantes dentro de un bohío, salvo a la jefa local, que fue ajusticiada tres meses después, y, por hacerle mayor honra, la ahorcaron (Fernández de Oviedo, 1992, p. 83, t. 2). Oviedo excusó el crimen afirmando que tenían motivos para temer un levantamiento o traición, como lo corroboraron durante el ajusticiamiento de la cacica. Debido a la táctica sorpresiva de la acción, es lógico que la hueste ovandina renunciase por esta ocasión al uso de los perros, para no dejar entrever su estrategia. Sin embargo, estuvieron muy presentes las jaurías durante la insurgencia de Guarocuyá, sobrino de Anacaona, que huyó con algunos seguidores a las sierras del Bahoruco donde se alzaron, hasta que un escuadrón de ciento treinta cristianos lo capturaron y ahorcaron (Fernández de Oviedo, 1992, t. 2, p. 83; de Las Casas, 1994, t. 2, p. 1332). Lo mismo sucedió durante los seis meses siguientes de resistencia en las jefaturas independientes de la región de Guahaba, al centro-norte de la actual Haití, y Haniguayaba, en el cabo más occidental de la isla, donde se localizaba Guacayarima (de Las Casas, 1994, t. 2, p. 1333), hasta finalizar en el mes de febrero de 1504 (Fernández de Oviedo, 1992, t. 2, p. 83). En esta ocasión, Ovando envió a dos capitanes principales, Diego Velázquez y Rodrigo Mexía Trillo, el primero hacia Haniguayaba y Trillo a Guahaba, ayudándose de perros de presa para ‘monterar’ los indígenas (de Las Casas, 1994, t. 2, p. 1333), regiones que tras ser conquistadas fundaron las villas de la Vera Paz, Salvatierra de la Sabana, Lares de Guababa y Yaquimo, entre otras.

Declive del uso militar del perro europeo al finalizar la conquista antillana

Los perros europeos con un adiestramiento en la esfera militar perdieron su protagonismo al finalizar la conquista de las Antillas Mayores (Bueno Jiménez, 2011, pp. 201-203), pues los nuevos objetivos colonizadores era poblar y no agotar a la población nativa. Los caninos fletados durante las etapa colombina y gobiernos posteriores, merodeaban un lustro después por los campos y las villas, convirtiéndose en una amenaza para la población local y el ganado, en particular, el vacuno, cuando lo soltaban para hacer la corambre (Cobo, 1943, t. 1, pp. 55-56,). Según José de Acosta, “manadas dellos [perros] y hechos bravos hacen tanto mal al ganado como si fueran lobos, que es un grande daño de aquellas islas” (Acosta, 2008, p. 38). Francisco López de Gómara, llegó a referirse a estos perros como ‘carniceros’, por el daño que hacían al ganado menor (cabras y ovejas) (2021, p. 112), como consta en una real cédula dirigida al gobernador Nicolás de Ovando, el 27 de noviembre de 1503, para que buscase remedio en el daño que causaban los perros cimarrones que merodean por las villas contra el ganado y los naturales6. Su voracidad fue tal, que en La Española llegaron a consumir para la década de los 50 del siglo XVI un “tercio del ganado que nace, y muchas partes la mitad, y en otras todo”7.

Por tal motivo, no debe extrañar que las autoridades adoptasen medidas para impedir que el ‘perro cimarrón’ continuase agrediendo los recursos ganaderos, más importante en el nuevo contexto colonizador. Entre otras, la organización de batidas periódicas con perros mansos domesticados, que alentados por las voces de sus dueños arremetiesen y persiguiesen a los ‘salvajes’. En relación con esto, y para no confundirlos, a los perros ‘domesticados’ se les cortaban las “puntas de entrambas o de una oreja”, mientras el ‘cimarrón’ las conservaba (Cobo, 1943, t. 1, p. 56). Por suerte, algunos ‘perros de guerra’ de los primeros momentos de la Conquista tuvieron una mejor fortuna y fueron reconvertidos a las exigencias del nuevo contexto colonizador en las Antillas, como nobles guardianes del ganado, cuidado de las cementeras y vigilancia de las propiedades de sus amos (Cobo, 1943, t. 1, p. 56). Al respecto, casi todas las viviendas de las primeras villas de La Española tenían una sola planta, y la entrada o enfrente de la puerta ataban a los perros de presa con una cadena, similar a lo que ocurría en las antiguas villas romanas (Petronio, 1978, p. 52), siendo los ladridos nocturnos más frecuentes que en las sociedades actuales.

Resultados

A falta de datos concluyentes, debido a la inexistencia de evidencia ósea correspondiente a caninos europeos asociados a contextos arqueológicos del ‘Contacto’ en las Antillas, con todo, se puede inferir a partir de las fuentes etnohistóricas, la existencia de ‘unidades caninas’ adiestradas en la esfera militar y en actos de aperreamiento, resultado de una motivación conductual y no del hambre como principal explicación del consumo de las víctimas. No obstante, la participación bélica de estas unidades se limitó a los momentos de la Conquista, desapareciendo en pleno contexto colonizador. En este sentido, la ‘perrera’ de origen europeo durante la conquista de La Española estuvo integrada por ‘perros de presa’, que regularmente empleaban en la caza mayor en el reino de Castilla, como el lebrel, el dogo español, el dogo de Burgos, el alano y el rabotorto navarro, entre otros, incluyendo otro tipo de perros mastinados, de hocico retraído y mandíbula invertida, proyectándose más la parte inferior que la superior, dotando al perro de una morfología masticatoria que le permitía un mejor agarre a la presa, al no obstruirle el hocico al morder, siendo el ‘cimarrón uruguayo’ el descendiente más directo de los perros de presa que se llevaron a la plataforma antillana y en la Conquista en general. Igualmente, las huestes conquistadoras se sirvieron de galgos, imprescindibles para la ‘caza de acoso’, debido a su rapidez, así como del sabueso, de gran fiabilidad para seguir el rastro de los naturales que huían y se refugiaban en las montañas, y de perros perdigueros, aptos para la caza de los roedores antillanos, así como de aves galliformes y anseriformes.

Agradecimientos

Este trabajo no hubiera sido posible sin los diseños digitales de Jazmín Fonseca Piña y las continuas conversaciones cinófilas con el articulista y especialista en perros Rafael Fernández de Zafra, a quienes dedico, personalmente, este trabajo. De igual modo, agradezco a Pauline M. Kulstad-González, a quien considero una mentora en mi formación e interés por el espacio antillano del ‘Contacto’ temprano, a Marco Antonio Cervera Obregón, Rubén Andrés Martín, Hilda Mariana del Carmen Díaz Téllez y Michelle Brener Mizrahi, por el interés y apoyo que siempre han mostrado por el presente estudio.