Ciencia y Educación, Vol. 9, No. 2, septiembre, 2025 • ISSN (impreso): 2613-8794 • ISSN (en línea): 2613-8808

PROPUESTA ARTÍSTICA DE ENSEÑANZA EN LA EXPOSICIÓN COLLOQUIUM: EL DIBUJO COMO PUENTE ENTRE TEORÍA Y PRÁCTICA EN LA DOCENCIA CONTEMPORÁNEA

Artistic teaching proposal in the exhibition Colloquium: drawing as a bridge between theory and practice in contemporary education

DOI: https://doi.org/10.22206/ciened.2025.v9i2.3485

Miguel Ángel Rego Robles1

Recibido: 04/03/2025 • Aceptado: 25/04/2025

Cómo citar: Rego Robles, M. Á. (2025). Propuesta artística de enseñanza en la exposición Colloquium: el dibujo como puente entre teoría y práctica en la docencia contemporánea. Ciencia y Educación, 9(2), 211-236. https://doi.org/10.22206/ciened.2025.v9i2.3485

Resumen

Este texto analiza una propuesta artístico-educativa desarrollada en la asignatura de Educación Artística y Plástica del Grado en Educación Infantil de la Universidad Rey Juan Carlos. El alumnado, sin formación previa en dibujo, representó imágenes neurocientíficas inspiradas en los postulados estético-epistémicos de Santiago Ramón y Cajal y en otras obras de arte clásicas. El objetivo fue comprender el potencial del dibujo como herramienta de conocimiento y técnica artística, así como integrar contenidos teórico-prácticos del arte en el currículo universitario y escolar.

Tras introducir la exposición Colloquium, se presenta una selección de dibujos realizados por el alumnado y exhibidos en la Sala de Exposiciones de la Universidad Autónoma de Madrid. La muestra fomentó la participación activa del espectador y despertó el interés del alumnado por el dibujo como recurso educativo, con vistas a su aplicación futura en el aula.

Palabras clave: educación, arte, participación cultural, neurociencia, dibujo.

Abstract

This text analyzes an artistic-educational proposal developed in the subject of Artistic and Plastic Education of the Degree in Early Childhood Education at the Universidad Rey Juan Carlos. The students, with no previous training in drawing, represented neuroscientific images inspired by the aesthetic-epistemic postulates of Santiago Ramón y Cajal and other classical works of art. The objective was to understand the potential of drawing as a tool for knowledge and artistic technique, as well as to integrate theoretical-practical art content in the university and school curricula.

After introducing Colloquium exhibition, a selection of drawings made by the students and exhibited in the Exhibition Hall of the Universidad Autónoma de Madrid is presented. The exhibition encouraged the active participation of the spectator and awakened the students' interest in drawing as an educational resource, with a view to its future application in the classroom.

Keywords: education, art, cultural participation, neuroscienc, drawing.

1. Introducción

Colloquium (2024-2025) es un proyecto de investigación artística desarrollado entre septiembre de 2024 y febrero de 2025, en colaboración con el comisario Mikel Asensio. A través de un enfoque multidisciplinar, el proyecto estableció conexiones entre las ramas de la educación, la ciencia y el arte, tomando como eje la obra de Santiago Ramón y Cajal. Sus aportaciones a la histología del sistema nervioso estuvieron ligadas a su formación artística (DeFelipe, 2014, 2018; López Piñero, 2006; Rego Robles, 2019, 2021; Carlos, 2006; Esteban, 2003; Freire et al., 2003; García-López et al., 2010; Fiorentini, 2013). Bajo esta premisa, se reivindica el papel del entrenamiento artístico y de los procesos de representación como catalizadores en la adquisición y difusión de conocimiento a través de la imagen.

La exposición, celebrada en la Sala de Exposiciones de la Universidad Autónoma de Madrid entre el 16 de diciembre de 2024 y el 14 de febrero de 2025, se estructuró en tres espacios que dialogaban entre sí. Este texto se centrará especialmente en el tercero, dedicado a lo educativo, que se desarrolló gracias a la participación del alumnado del Grado en Educación Infantil de la Universidad Rey Juan Carlos, quienes llevaron a cabo una propuesta artístico-educativa basada en la representación visual de imágenes neurocientíficas. Esta propuesta está basada en la experiencia piloto realizada en el colegio The Rashi School (Dedham, Massachusetts), donde Elizabeth Cavicchi, investigadora del MIT Edgerton Center y el profesor Bill Shorr integraron el dibujo como herramienta para la construcción activa del conocimiento en contextos educativos. Gracias a las Metodologías Artísticas de Enseñanza-Aprendizaje (MEA) (Rubio, 2023), esta propuesta integró un enfoque crítico, fundamentado en las Culturas Visuales, para comprender las imágenes como vehículos de producción y difusión de conocimiento. En este marco, las herramientas y técnicas empleadas —en este caso, las propias del dibujo— condicionan su proceso de creación, así como la forma en que son interpretadas y consumidas.

2. Primera parte. Confluencia arte-ciencia

El término Bellas Artes fue introducido por Charles Batteux en su obra Les Beaux-Arts réduits à un même principe (1746)—Las bellas artes reducidas a un único principio—. En ella, se establece una distinción entre las prácticas vinculadas a lo bello, lo sublime y lo estético; conceptos que se consolidaron a partir de la publicación de tratados como Aesthetica (1750) de Alexander Gottlieb Baumgarten y A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful (1757) de Edmund Burke, entre otros volúmenes enmarcados en el contexto de la Ilustración. Este periodo se caracteriza por la sistematización del conocimiento y la división de saberes para la compresión del mundo.

Muestra de ello es la publicación de otras obras como Geschichte der Kunst des Alterthums (1764) —Historia del Arte de la Antigüedad— de Johann Winckelmann, que contribuyó a construir una historiografía del arte, y Les Ruines des plus beaux monuments de la Grèce considérées du côté de l'histoire et du côté de l'architecture (1770) —Las ruinas de los monumentos más bellos de Grecia, vistas desde el punto de vista de la historia y la arquitectura— de David Le Roy. Este último tratado fue fundamental en el auge de la tendencia neoclásica, al reforzar la idea de la Antigua Grecia como cuna de la civilización occidental, influyendo notablemente en la valoración estética y arquitectónica griega en ciudades de toda Europa.

Esta deriva, acentuada en el siglo XVIII, encuentra su origen en las bases del pensamiento renacentista previo, cuya visión del conocimiento era holística. La figura canónica de Leonardo Da Vinci ejemplifica esta concepción multidisciplinar de la creación, en la que arte, ciencia y técnica no se entendían como campos separados, sino como manifestaciones entrelazadas. En este sentido, Santiago Ramón y Cajal podría concebirse como una figura atemporal respecto su propio contexto histórico. Su trabajo encarnó la unión entre arte y ciencia, particularmente en el desarrollo de sus aportaciones dentro del campo de la histología a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ademas, el valor estético de sus imágenes ha sido reconocido, como demuestran las diversas exposiciones internacionales de sus dibujos —entre ellas, la celebrada en la Casa Encendida en 2003, con título Santiago Ramón y Cajal (1852-2003). Ciencia y arte—.

Muestra de la integración entre arte y ciencia, la primera parte de la exposición Colloquium aborda de forma artística la influencia de la destreza técnica de Cajal en la formulación de su pensamiento científico. En esta primera sala de la exposición se presentaron las series escultóricas A Special Form of Darkness (2017) y A Special Form of Darkness II (2024) (Figura 1), compuestas en vidrio. Estas piezas fueron concebidas desde una perspectiva metavisual, en la que se tematiza el ímpetu de Ramón y Cajal por trasladar su percepción visual volumétrica al plano bidimensional de la representación. Mediante la tridimensionalidad escultórica, se reinterpretan las estrategias que Cajal desarrolló para generar profundidad de campo y espacialidad en superficies planas, al aplicar principios derivados de las leyes de la percepción con el propósito de guiar la mirada de su audiencia.

Figura 1

A Special Form of Darkness II (2024). Serie escultórica en vidrio

Fuente: Fotografía del autor.

Aunque Cajal mencionó la escultura en varios de sus escritos, esta disciplina fue una de las únicas ramas artísticas que no desarrolló en profundidad. Las obras presentadas funcionan como interpretaciones volumétricas de algunos de sus dibujos, llevadas al plano volumétrico para enfatizar su empeño por representar lo observado de la forma más rigurosa posible.

Junto a las series escultóricas, se proyectaba el vídeo Colloquium (2024), que da nombre a la exposición. En este audiovisual, las investigadoras Guiomar Niso, Beatriz Cubelos, Fernando de Castro y Juan Pimentel comparten sus reflexiones —en formato entrevista— sobre las neurociencias contemporáneas y otros aspectos relacionados con la investigación científico-artística. Sus intervenciones giran en torno a la vigencia del Legado Cajal, al destacar su influencia en la relación entre arte y ciencia en la actualidad.

Este espacio lo completaban otras dos piezas: Kinoki Splitting (2024) y The Logos as Visual Epistemology (2024) (Figura 2). Ambas exploran el papel de la representación gráfica en la conformación de conocimiento, al analizar cómo las imágenes generan y consolidan saberes, ademas de afectar la manera en que percibimos las distintas áreas de pensamiento. Ejemplo de ello son los dibujos de Ramón y Cajal, ya que ponen de manifiesto cómo la imagen, más allá de representar, opera como un vehículo epistemológico y cultural que moldea la percepción de la realidad.

Figura 2

Colloquium (2024-2025). Vista de la exposición

Fuente: Fotografía del autor.

3. Segunda parte. El archivo como atlas de la historia

El siguiente apartado de la muestra, situado en el espacio central, reunía una selección de dibujos, proyectos de imágenes anatómicas, representaciones artísticas y otros documentos gráficos con el propósito de ofrecer una visión panorámica de la influencia del arte en la ciencia en un contexto concreto: la Escuela Española de Histología a principios de siglo XX.

Esta escuela, iniciada por Aureliano Maestre de San Juan —director de tesis de Ramón y Cajal—, alcanzó una proyección nacional e internacional destacada. Uno de los factores clave de este reconocimiento fue la habilidad artística presente en las investigaciones, lo que permitió a sus integrantes observar, discernir y representar con mayor precisión aquello que visualizaban a través del microscopio (López Piñero, 2006, p. 72).

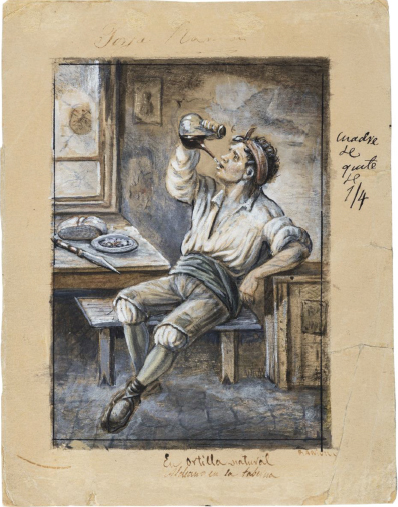

Entre los documentos expuestos, destacan las láminas facsímil del proyecto inacabado de Atlas Anatómico, elaborado por Cajal junto a su padre. Estas imágenes se presentan en diálogo con una serie de acuarelas tempranas realizadas por Cajal entre los 8 y 12 años, en las que se evidencia una destreza en el uso del color, aunque sin un conocimiento profundo de nociones anatómicas. Tal y como se refleja, por ejemplo, en este dibujo expuesto por primera vez en el Museo de Bellas Artes de Córdoba, donde la parte inferior del cuerpo del aldeano no posee unas proporciones anatómicas coherentes (Figura 3).

Figura 3

Ramón y Cajal, S. (circa. 1861-1862) En Ortilla natural. Aldeano en la taberna

Fuente: Museo de Bellas Artes de Córdoba.

En las vitrinas centrales se exhibía un texto científico de Cristina Nombela sobre el papel de las mujeres de la Escuela Española de Histología, junto con una serie de dibujos de Ramón Simarro Oltrá —padre de Luis Simarro, el científico que introdujo a Cajal en el uso de la tinción cromoargéntica del tejido nervioso, también conocida como método de Golgi—, así como diversos objetos de contexto pertenecientes al siglo XIX y principios del XX.

Este conjunto, dispuesto desde una lógica casi archivística, permitió articular un relato expositivo que refuerza el discurso general de la muestra: el papel determinante de las habilidades artísticas y plásticas en la eficiencia de la representación científica. Mas allá de la representación, las habilidades técnicas respondían a objetivos precisos, entre ellos, la necesidad de mostrar y difundir el conocimiento de la manera más eficaz posible (Figura 4).

Figura 4

Colloquium (2024-2025). Vista de la exposición

Fuente: Fotografía del autor.

4. Tercera parte. Implementación artístico-educativa con alumnado universitario y escolar

El tercer espacio de Colloquium recoge una propuesta desarrollada a partir de una experiencia artístico-educativa llevada a cabo en las aulas del colegio The Rashi School de Massachusetts, bajo la guía del profesor Bill Shorr y de Elizabeth Cavicchi, investigadora del MIT Edgerton Center. Ambos tomaron como punto de partida los dibujos de Ramón y Cajal, al utilizarlos como caso de estudio para analizar cómo sus formas visuales transmiten conocimiento histológico de una determinada manera. A partir de estas claves, diseñaron una serie de actividades adaptadas al alumnado de entre 3 y 6 años, quienes, tras un proceso de observación y experimentación, realizaron sus propios dibujos. Los resultados de este trabajo se presentaron como experiencia piloto en la exposición celebrada en la Universidad Autónoma de Madrid.

A partir de esta idea, se desarrolló una segunda propuesta artístico-educativa que tuvo lugar en las aulas de la Universidad Rey Juan Carlos, en el campus de Fuenlabrada (Comunidad de Madrid). En esta ocasión, la experiencia fue adaptada al contexto universitario y dirigida a estudiantes de cuarto curso del Grado en Educación Infantil. A diferencia del enfoque infantil anterior, se abordaron las posibilidades del dibujo de una manera técnico-conceptual e histórica, incidiendo en sus posibilidades como herramienta de transmisión y construcción de conocimiento. Esta dinámica sirvió como ejercicio de experimentación educativa, ya que planteó su proyección pedagógica a futuro: que las estudiantes participantes, cuando se conviertan en docentes, puedan llevar esta experiencia a sus propios grupos escolares, creando una cadena de aprendizaje que se expanda a lo largo del tiempo y en diferentes contextos geográficos.

5. Metodología

Para el desarrollo de esta propuesta, se han considerado las Metodologías Artísticas de Enseñanza-Aprendizaje (MEA). Según Rubio (2023), estas metodologías “abordan el diseño de la experiencia como si de una obra de arte se tratase […]. Utilizamos el arte no solo como contenido u objeto de estudio, sino como método” (p. 68). En el contexto educativo español, los contenidos de las clases de Educación Plástica han tendido a centrarse en aspectos meramente manuales, desvinculados de una reflexión crítica sobre las técnicas, materiales, procedimientos y resultados. Frente a este enfoque reduccionista, la perspectiva de las Culturas Visuales, como campo de las ciencias humanas y sociales, permite incorporar una perspectiva reflexiva sobre el papel epistemológico del dibujo en el proceso de aprendizaje (Marín Viadel, 2011, p. 272).

En primer lugar, contamos con un valioso aliado: el factor sorpresa. A diferencia de otras prácticas realizadas durante el curso de la asignatura de Educación Artística y Plástica, donde solemos aplicar la metodología de clase invertida —flipped classroom—, en esta ocasión se ofreció escasa información previa de manera intencionada. El alumnado no sabía exactamente qué iba a suceder. Al entrar al aula, lo primero que se les comunicó fue que sus trabajos se expondrían en una de las universidades más prestigiosas de la Comunidad de Madrid: la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Ante su asombro, las expresiones de nerviosismo se transformaron en risas, sobre todo cuando se les aseguro que, en solo dos horas —tiempo reglado de clase— sabrían dibujar “a la perfección”. Este detonante, tal y como ha tratado María Acaso (2009), tiene como objetivo la creación de perplejidad, enganchar con la vida real del estudiante y motivarle. Al comunicar al alumnado que la clase no va a discurrir de manera tradicional, nos posicionamos dentro de una pedagogía alternativa (pp. 220-221).

La confianza y la seguridad son elementos fundamentales para obtener resultados satisfactorios, especialmente en lo que concierne a la autopercepción del alumnado sobre sus capacidades. Resulta imprescindible eliminar cualquier estímulo negativo durante el proceso de aprendizaje y, en su lugar, fomentar una actitud de posibilidad y ánimo. Muchas estudiantes que al inicio se definían como “malas dibujantes”, “peores que sus primos pequeños” o “sin habilidad artística”, cambiaron su visión sobre sí mismas al terminar la sesión.

El ejercicio planteado ofrecía dos alternativas de trabajo: por un lado, un proceso técnico-histórico orientado a generar sensación de profundidad en una superficie bidimensional mediante la disciplina del dibujo, con el fin de desentrañar las estrategias utilizadas por artistas clásicos para ‘engañar’ la mirada del espectador; por otro, un enfoque técnico-conceptual centrado en la obra de Santiago Ramón y Cajal, con especial atención a sus dibujos artísticos tempranos y científicos posteriores. En ambos casos, se trabajó a partir de cinco estrategias básicas. De este modo, con independencia de la opción elegida, el alumnado desarrolló habilidades para aproximarse al dibujo tanto desde una perspectiva formal y técnica, como desde una perspectiva conceptual que les permitió comprenderlo como una herramienta para la generación de conocimiento.

Para aproximarnos al enfoque técnico-conceptual, se tomó como referencia la noción de ‘acciones estético-epistémicas’, definida por Erna Fiorentini (2013): “El proceso de imagen [de Cajal] consiste en una combinación del análisis visual de estructuras individuales, la evaluación de su relación, y su reordenamiento visual en una nueva dimensión de acuerdo con esta evaluación y con el conocimiento nuevo derivado de ello” (pp. 374 - 377). Cajal no se limitó a representar lo que veía a través del microscopio, sino a configurar nuevas realidades visuales a partir de la superposición de múltiples puntos de vista en un solo dibujo, creando una especie de película estática que condensaba diferentes tiempos y espacios de exploración.

Estas dos alternativas basan sus contenidos tanto en una corriente programática más próxima al aprendizaje academicista del arte como a una aproximación a la educación artística desde el prisma de las Culturas Visuales. Como menciona Imanol Aguirre Arriaga (2012), “lo que nos interesa es la capacidad de las artes y la cultura visual para convertirse en detonantes de la transformación personal de sus usuarios, tanto en su calidad de productores como de receptores” (pp. 166-167). En esta Metodología Artística de Enseñanza-Aprendizaje (MEA), se ha atendido en partes iguales a los procesos de producción de las imágenes y a los modos en que estas son percibidas y consumidas.

El ejercicio práctico se basó en la representación de imágenes neurocientíficas —de cualquier tipología— mediante la técnica del dibujo, aplicando las cinco estrategias visuales que expondremos a continuación. Aproximadamente, la mitad del grupo optó por trabajar con imágenes neurocientíficas contemporáneas, al utilizar como referencia obras de arte clásicas para experimentar con la generación de profundidad y espacialidad en el plano bidimensional. La otra mitad, por su parte, eligió analizar y reinterpretar los dibujos de Ramón y Cajal, con el propósito de explorar cómo lograba superponer distintos tiempos y espacios en una misma imagen para construir representaciones que trascienden la mera reproducción y convertirlas en actos de pensamiento visual. Los resultados atendieron a una ejecución como creadoras activas de lenguaje visual que nos condiciona como sociedad y como individuos. En definitiva, solo mediante la comprensión y la producción de las claves visuales que consumimos de manera cotidiana, seremos capaces de entender cómo nos afecta a nivel subjetivo. Esta comprensión y producción atañe a nuestra percepción crítica y a ofrecer herramientas para desenvolvernos en un mundo cada vez más saturado de estímulos plásticos, gráficos y visuales.

6. Desarrollo

La sesión tuvo una duración de 120 minutos y se propuso, de manera voluntaria, la entrega de los dibujos para su exhibición en la Sala de Exposiciones de la Universidad Autónoma de Madrid.

Conviene subrayar que esta propuesta se desarrolló en un contexto de inseguridad inicial, por parte de un alumnado que se autopercibía como carente de habilidades para el dibujo. Sin embargo, al finalizar la sesión, muchas de estas personas expresaron una transformación en su percepción; sentían haber realizado un buen trabajo. De las 140 personas que conforman los dos grupos participantes, 72 entregaron sus dibujos para su muestra pública. Otras 25 decidieron no entregarlos, y 43 no asistieron a clase, por lo que no fue posible conocer su disposición al respecto. Antes de comenzar la experiencia, se preguntó cuántas se sentían preparadas para exhibir su dibujo en un museo, obteniéndose un porcentaje inferior al 10%. Como afirman Monterroza, Buelvas y Urango (2019), “desde el área de desempeño de los futuros docentes, existe el reto de contextualizarlos en la realidad, donde se evidencie el sentido verdadero del ejercicio de su profesión” (p.40), lo que resalta el valor formativo de este tipo de acercamientos a la Educación Artística y Plástica.

Durante la sesión se dedicaron veinte minutos a introducir las cinco estrategias que servirían de base para el desarrollo técnico y conceptual de sus dibujos. A continuación se exponen dichas pautas:

6.1. Perspectiva lineal (puntos de fuga)

Esta estrategia pictórica, desarrollada durante el Renacimiento, se basa en principios matemáticos y geométricos para generar una sensación de profundidad espacial en una superficie bidimensional. Su base es el uso del punto de fuga, donde las líneas paralelas convergen, creando una ilusión de distancia y volumen.

Para introducir este concepto, se propuso una comparación entre dos obras de arte. En primer lugar, La lamentación del Cristo muerto (1306) de Giotto (Figura 5), pintura representativa del Treccento. Por otra parte, una de las primeras pinturas que incorpora la perspectiva lineal: Anuciazzione (1425-1426) de Fra Angelico, perteneciente al Quatroccento (Figura 6). La pintura de Giotto, aunque sugiere cierta profundidad al variar el tamaño de las figuras, no responde aún a leyes geométricas ni a una construcción matemática del espacio. Refleja, no obstante, la concepción epistémico-visual de la profundidad propia del siglo XIV. Décadas más tarde, en plena expansión renacentista, Fra Angelico presenta una escena donde la arquitectura se construye mediante la perspectiva lineal. Las columnas, representadas con precisión geométrica, y la incidencia de un rayo del sol que enfatiza su profundidad, marcan un punto de inflexión en la representación tridimensional del espacio pictórico.

Figura 5

Giotto (1306) La lamentación del Cristo muerto

Fuente: Wikimedia Commons.

Figura 6

Angelico, F. (1425-1426) Anuciazzione

Fuente: Wikimedia Commons.

Estos dos ejemplos se acompañaron de varias imágenes digitales provenientes del ámbito de las neurociencias contemporáneas, estilizadas estéticamente con el objetivo de atraer a un público amplio, más allá del entorno científico.

6.2. Perspectiva aérea o atmosférica

Este tipo de representación de la profundidad se consigue mediante la gradación tonal, ya sea en blanco y negro o a través del uso del color. La sensación de lejanía no se construye con líneas geométricas ni puntos de fuga, sino con el manejo de la incidencia de la luz en el paisaje. Para ilustrar esta estrategia, se presentó la obra El caminante sobre el mar de nubes (1818) de Caspar David Friedrich (Figura 7).

Figura 7

Friedrich, C. D. (1818) Wanderer above the sea of fog

Fuente: Wikimedia Commons.

Durante la sesión, se planteó una pregunta aparentemente simple al alumnado: “¿De qué color son las montañas?”. Las respuestas más frecuentes fueron “marrón“—por asociación al color de la tierra— y “verde” —relacionado con la vegetación—. Sin embargo, el cuadro de Friedrich permitió problematizar esa asociación automatizada entre color y objeto. A través de ella, se explicó cómo la atmósfera influye en la percepción cromática, ya que genera una sensación de distancia y profundidad sin necesidad de recurrir a la perspectiva lineal. Las montañas más lejanas se funden visualmente con el cielo, cuya apariencia se tiñe de tonos azules desaturados, mientras que las más cercanas —aquellas donde se encuentra el caminante— se representan en tonos ocres o tierras.

Esta estrategia sirvió para analizar cómo el color, más allá de ser un atributo físico, articula la representación visual con la percepción del espacio.

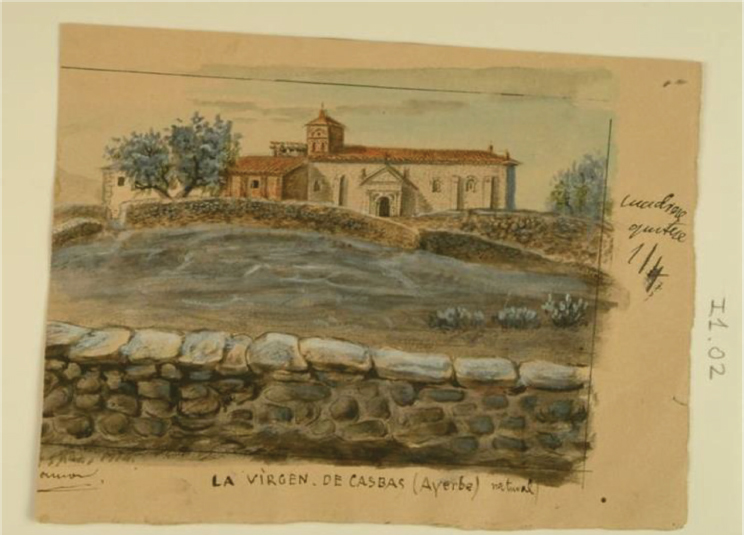

6.3. Detalle

Para introducir esta estrategia, se recurrió a una de las primeras acuarelas de Santiago Ramón y Cajal, realizada cuando tenía entre 9-10 años, titulada Ermita de La Virgen de Casbas (Ayerbe) (Figura 8).

Figura 8

Ramón y Cajal, S. (circa. 1861-1862) Ermita de La Virgen de Casbas (Ayerbe). Acuarela sobre papel

Fuente: Legado Cajal (CSIC), Madrid.

En esta obra, se aprecia cómo el nivel de detalle aplicado a los elementos del primer plano —piedras del muro— es mayor que el destinado a las zonas más alejadas, como el terreno que rodea a la ermita. Esta diferencia en el tratamiento gráfico obedece a una lógica perceptiva: cuanto más cerca del espectador se encuentra un objeto, más información visual somos capaces de captar, y, por tanto, más detallado ha de representarse.

Este recurso artístico, además de aportar una sensación de profundidad, guía la mirada del espectador, con jerarquías espaciales a través de lo minucioso de la ejecución. Al igual que enfocamos con mayor precisión aquello que se encuentra mas próximo, el dibujo replica ese funcionamiento mediante la intensidad del detalle representado.

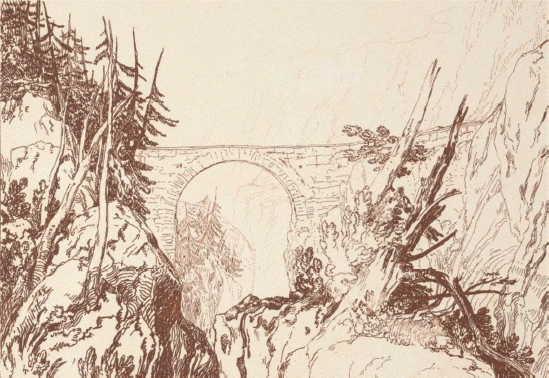

6.4. Tonalidad y contraste

Los grabados de Joseph Mallord William Turner nos han servido para introducir las nociones básicas de la tonalidad y el contraste en blanco y negro.

En el dibujo a lápiz, la intensidad de los tonos depende del grosor del grafito y de la presión que se ejerce sobre el papel. Un trazo firme y profundo produce negros más densos, mientras que un trazo suave genera grises más sutiles. En el grabado, esta misma lógica debe adaptarse mediante el uso de herramientas específicas sobre la plancha para conseguir su reproducción en serie.

En Little Devil's Bridge (1809), Turner logra que los árboles y las montañas adquieran una presencia más próxima mediante el uso de zonas oscuras de alto contraste (Figura 9). Esta sensación de proximidad se refuerza gracias al contraste con las zonas claras, que parecen diluirse en la lejanía. Estrategias como esta han evolucionado con la introducción de nuevas tecnologías visuales a lo largo de la historia: desde el uso de lentes ópticas en la pintura flamenca del siglo XVII, hasta la irrupción de la fotografía en el siglo XIX y el desarrollo de la imagen digital a partir de los años setenta del siglo pasado.

Figura 9

Turner, J. M. W. (1809). Little Devil's Bridge

Fuente: Art Gallery of New South Wales.

6.5. Superposición

La superposición es uno de los principios básicos en la representación plástica cuando se busca generar una sensación de cercanía o lejanía. Este recurso visual atiende a la percepción biológica: si un objeto tapa a otro, entendemos que se encuentra por delante. Esta capacidad forma parte de nuestras leyes perceptivas binoculares y constituye una de las estrategias más instintivas para organizar espacialmente los elementos de una imagen.

Para ilustrar esta estrategia, se presentaron distintas imágenes, aunque una de las más representativas fue Las bodas de Caná (1563) de Paolo Veronese (Figura 10). Este cuadro de grandes dimensiones, expuesto en el Museo del Louvre, se encuentra en la misma sala que la Mona Lisa (1503), lo que provoca que, a pesar de su impresionante tamaño, pase casi desapercibido para muchos visitantes. La escena representa el pasaje bíblico en el que Jesús convierte el agua en vino durante una celebración nupcial. En ella, una multitud abarrota el espacio pictórico, y es a través de la disposición de las figuras —algunas visibles por completo y otras parcialmente ocultas— que Veronese construya una profundidad perceptiva. La superposición de cuerpos, arquitecturas y objetos organiza el espacio y dirige la mirada del espectador a lo largo de los distintos planos de la composición.

Figura 10

Veronese, P. (1562) Las Bodas de Caná

Fuente: Wikimedia Commons.

Todas las estrategias propuestas, como se ha descrito en esta sección, fueron respaldadas por ejemplos concretos procedentes del ámbito de las neurociencias contemporáneas, de la tradición histológica de finales de siglo XIX y principios del siglo XX, y de la historia del arte.

En los cien minutos restantes de la sesión, el alumnado llevó a cabo la experiencia artístico-educativa con el acompañamiento y supervisión del profesorado. La mayoría optó por dibujar en blanco y negro; sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo, varias personas comenzaron a introducir el color en sus composiciones. Este gesto puede interpretarse como un indicio de la seguridad y confianza que desarrollaron a lo largo de la sesión, ya que, según los trabajos previos en la asignatura, el grupo mostraba un mayor dominio del contraste en blanco y negro que del uso del color.

Otras observaciones destacadas durante la sesión pusieron de relieve ciertas desconexiones entre la percepción visual del alumnado, su interpretación conceptual y la posterior representación gráfica. Algunas estudiantes manifestaron dificultades para aplicar la estrategia de superposición, al ubicar figuras del primer plano parcialmente ocultas tras elementos que deberían situarse en planos más alejados.

Al término de la experiencia, se propuso un cuestionario para valorar la conveniencia de trasladar esta práctica al contexto del aula infantil, con alumnado de entre 3 y 6 años, el rango de edad con el que trabajarán las estudiantes del Grado en Educación Infantil.

La mayoría de las respuestas consideraron que sería enriquecedora, sobre todo para las edades más tempranas. Curiosamente, la estrategia más destacada como adecuada para la infancia fue en la que más dificultades mostraron a la hora de representarla: la superposición. Muchas participantes vincularon esta estrategia con el uso de instalaciones artísticas y experiencias escultóricas, para proponer su adaptación mediante elementos tridimensionales que permitan experimentar visual y físicamente la superposición dentro del aula. Una propuesta que buscaba estrechar el vínculo entre percepción, reflexión y representación.

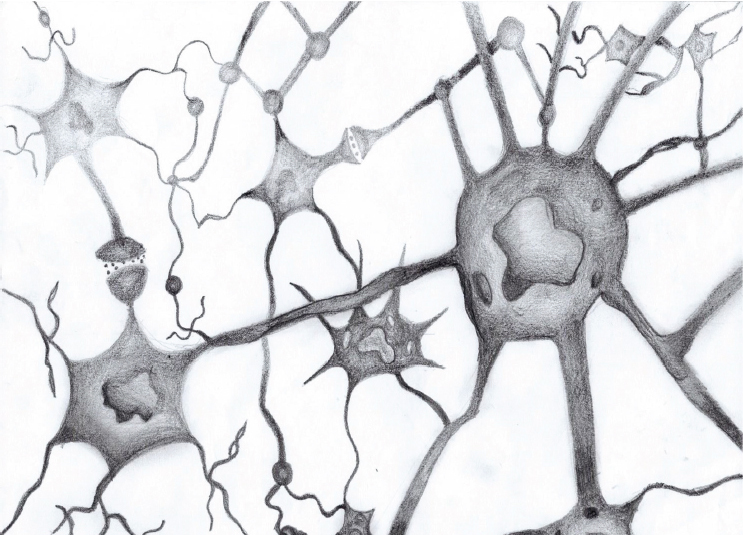

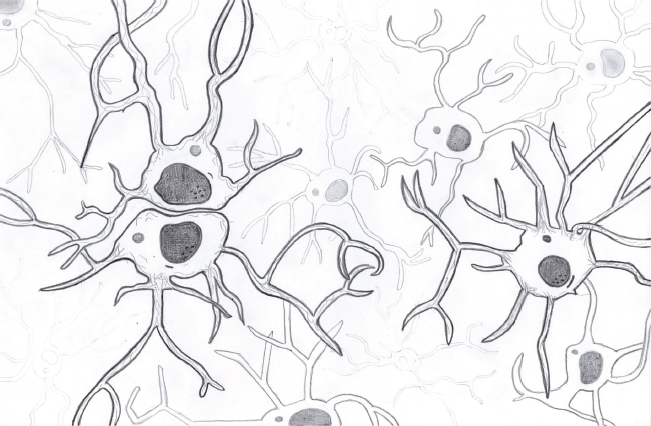

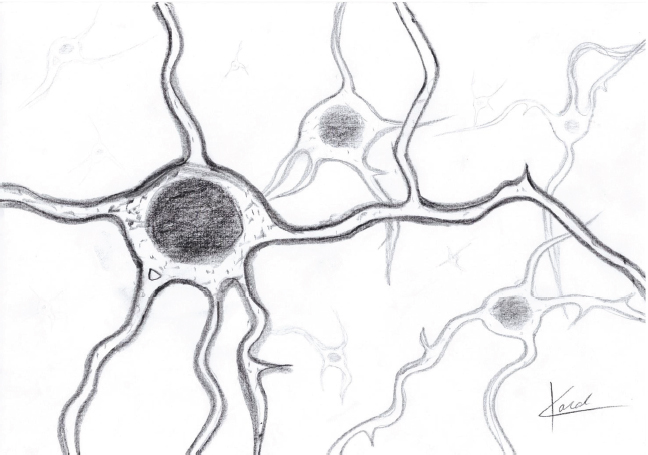

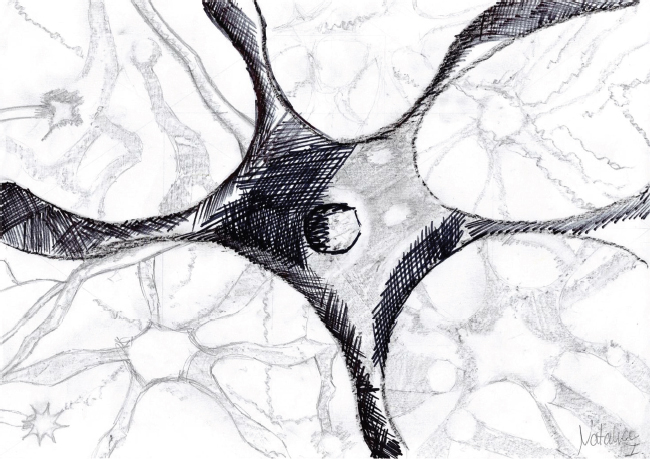

A continuación, se analizarán los resultados individuales de la experiencia, así como la exposición de los dibujos realizados por el alumnado.

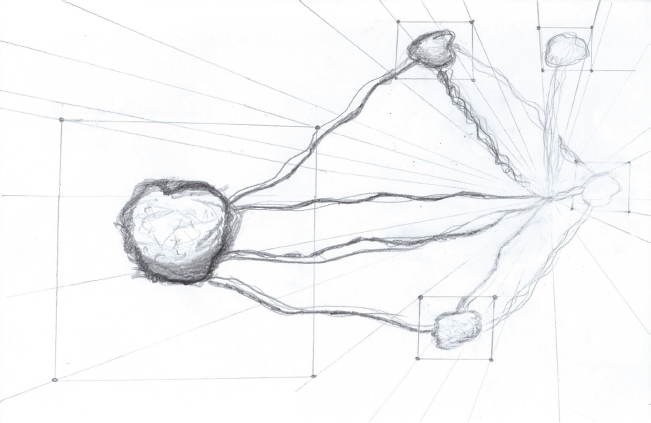

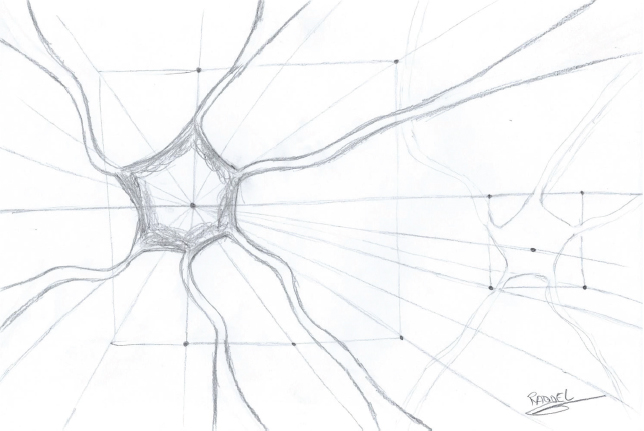

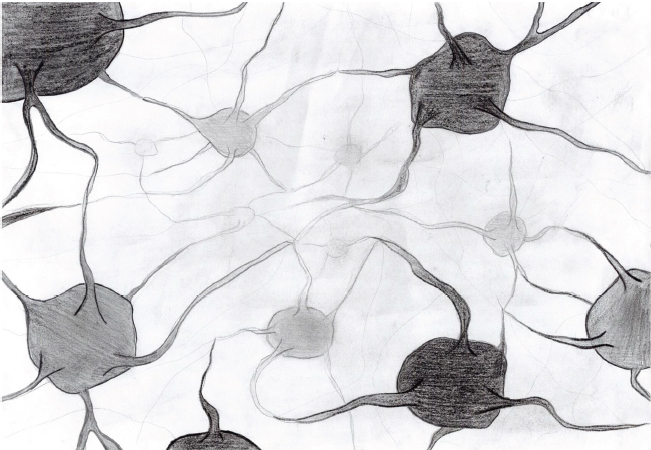

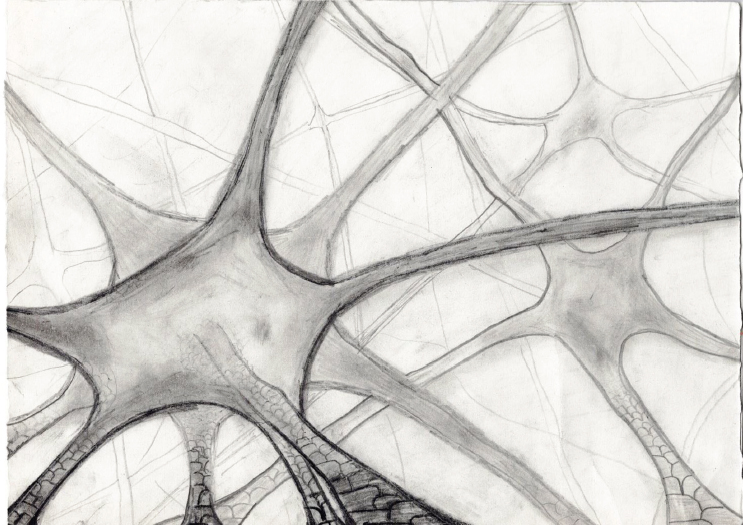

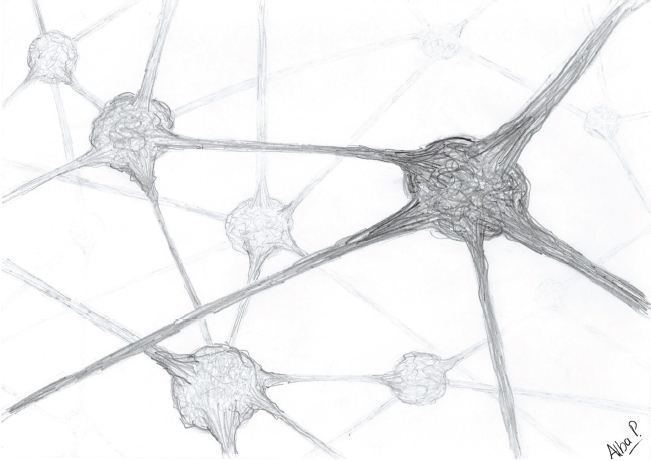

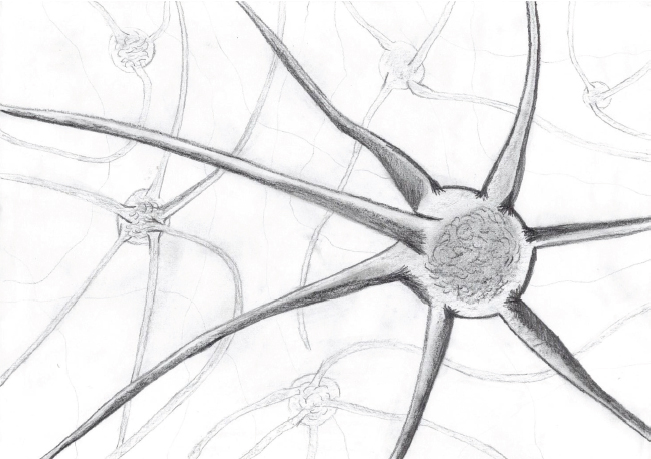

Resultados 1.

Perspectiva lineal (puntos de fuga). Figuras 11-13

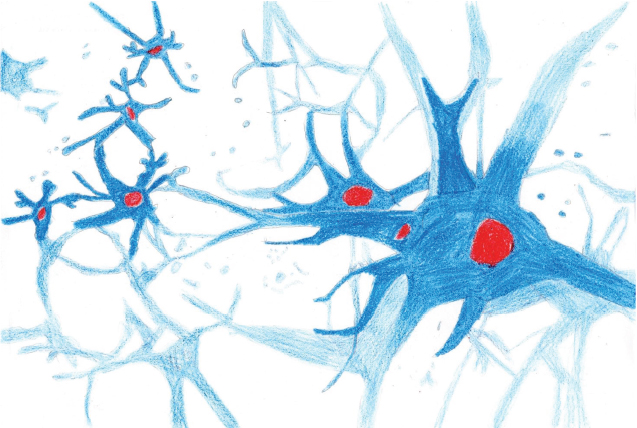

Resultados 2.

Perspectiva aerea o atmosférica. Figuras 14-16

Resultados 3.

Detalle. Figuras 17-19

Resultados 4.

Tonalidad y contraste. Figuras 20-22

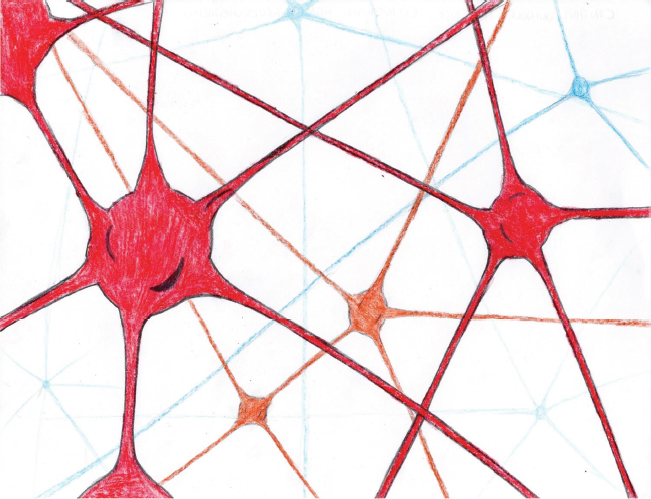

Resultados 5.

Superposición. Figuras 23-25

Figura 26

Colloquium (2024-2025). Vista de la exposición

Fuente: Fotografía del autor.

7. Conclusiones

La experiencia artístico-educativa desarrollada en el marco de la asignatura de Educación Artística y Plástica ha permitido, por un lado, explorar la autopercepción del alumnado del Grado en Educación Infantil respecto a sus propias capacidades expresivas; por otro, introducir una mirada sobre el uso de herramientas y técnicas del dibujo en la construcción y difusión de imágenes. Además, ha servido para proponer una pedagogía alternativa en aquellas asignaturas que incorporan el arte como campo de conocimiento.

Inicialmente, menos del 10% de las 140 personas participantes manifestó interés en mostrar sus resultados de manera pública. Sin embargo, tras la realización de una sesión de 120 minutos, basada en cinco estrategias gráficas para representar profundidad en una superficie bidimensional y articular dibujos complejos donde se reflejasen diferentes escenas espaciales y temporales, esta percepción cambio de manera significativa. La propuesta combinó contenidos teóricos y prácticos que fomentaron el aprendizaje de herramientas visuales específicas y que contribuyeron al fortalecimiento de la confianza personal en sus posibilidades creativas.

Como resultado, más de la mitad del alumnado entregó voluntariamente sus dibujos para exhibirlos en la Sala de Exposiciones de la Universidad Autónoma de Madrid, dentro de la exposición Colloquium, lo que evidencia un cambio sustancial en la valoración de sus propios resultados. Tal y como apuntan Camila Fernández de Cordova y Enrique Mediavilla Naranjo (2021), es necesario que el colectivo docente reciba procesos de formación vinculados a las artes, no solo para enriquecer sus destrezas técnicas y creativas, sino también para ampliar sus propias capacidades cognitivas, emocionales, sociales, lúdicas, reflexivas, críticas y todas aquellas que subyacen en la esencia de la experiencia estética, así como en el desarrollo de propuesta educativas (p.125).

Además, la mayoría del alumnado consideró pertinente trasladar esta experiencia al aula infantil en su futuro profesional. Algunas alumnas incluso plantearon adaptaciones de la propuesta, sustituyendo el dibujo por medios como la instalación artística o la escultura, con el fin de trabajar la superposición espacial a través de elementos tridimensionales en el aula. Estas respuestas muestran un grado de apropiación del enfoque metodológico y una disposición activa y reflexiva para integrarlo en contextos educativos.

Los trabajos presentados, elaborados por personas sin formación artística previa, revelan una apertura al aprendizaje y un compromiso con su formación docente. Las cinco estrategias —perspectiva lineal, perspectiva aérea, detalle, tonalidad/contraste y superposición— se integraron en los dibujos con diferentes grados de complejidad, pero con una intención común: generar una sensación de profundidad visual y activar el pensamiento visual-crítico a través de la práctica.

Por último, esta experiencia confirma que la introducción de referentes de la historia del arte, combinados con las Culturas Visuales contemporáneas, puede enriquecer el proceso de adquisición de conocimientos. Muchas veces, las asignaturas con contenidos artísticos se ven limitadas por enfoques únicamente academicistas que no conectan con los intereses del alumnado actual. Incluir perspectivas contemporáneas fomenta el diálogo con el presente, para comprender, por ejemplo, que una instalación artística puede integrar experiencias sensoriales, visuales, táctiles y estéticas propias del siglo XXI.

Tal y como mencionan Escala et al. (2024) en su manifiesto Invitación a repensar la educación: demos chance a la escuela, es fundamental entender la escuela como un ecosistema formativo conectado con sus intereses y su contexto histórico-social (p. 87). Esta experiencia propone, por tanto, un modelo de enseñanza que, además de formar, transforma.

8. Referencias

Acaso, M. (2009). La Educación Artística no son manualidades. Nuevas prácticas en la enseñanza de las artes y la cultura visual. Madrid: Catarata.

Aguirre Arriaga, I. (2012). Hacia una nueva narrativa sobre los usos del arte en la escuela infantil. Instrumento: Revista de Estudo e Pesquisa em Educação, 14(2), pp. 161-173.

Batteux, C. (1746). Les beaux arts réduits à un même principe. París: Chez Durand, Libraire.

Baumgarten, A. G. (1750). Aesthetica. Impens. IC Kleyb.

Burke, E. (1757). A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful. Londres: R. and J. Dodsley.

Carlos, J. A. de (2006). Los dibujos histológicos De Santiago Ramón y Cajal. En A. Gamundí & A. Ferrús (Eds.), Santiago Ramón y Cajal: cien años después (pp.147-166). Universitat de les Illes Balears: Pirámide.

DeFelipe, J. (2014). El Jardín de la Neurología: Sobre lo bello, el arte y el cerebro. España: Boletín Oficial del Estado / CSIC.

DeFelipe, J. (2018). Cajal´s Neuronal Forest: Science and art. Oxford: Oxford University Press.

Escala, M. J., Haché, A., González, S., Guzmán, T., Rodríguez, I., del Mar González, M., Acevedo, P., Acevedo, J., Córdoba, M., de Montenegro, L., García, L., González, S., González, N., Mancebo, G., Padilla, M., & Suriel, J. R. (2024). Invitación a repensar la educación: demos un chance a la escuela. Ciencia y Educación, 8(3), 83-90. https://doi.org/10.22206/ciened.2024.v8i3.3229

Esteban, P. (2003). Los dibujos científicos de Ramón y Cajal y la ilustración anatómica. En Santiago Ramón y Cajal (1852 - 2003) Ciencia y Arte (pp. 37-52). Madrid: La Casa Encendida.

Fernández De Córdova, C., & Mediavilla Naranjo, E (2021). La relevancia de los lenguajes estéticos en los procesos educativos. Ciencia y Educación, 6(1), 119–128. https://doi.org/10.22206/ciened.2022.v6i1.pp119-128

Fiorentini, E. (2013). Induction of visibility: Reflections on histological slides, drawing visual hypotheses and aesthetic-epistemic actions. History and philosophy of the life sciences, 35(3) 379-394. http://www.kunstgeschichte.hu-berlin.de/wp-content/uploads/2011/02/Induction-Visibility-HPLS.pdf

Freire, M., García Marín, V., García, P., & Osuna, M. C. (2003). Valoración científica y tratamiento documental de los dibujos histológicos de Santiago Ramón y Cajal, en Santiago Ramón y Cajal (1852 - 2003) Ciencia y Arte (pp. 53-60). Madrid: La Casa Encendida.

Garcia-Lopez, P., García Marín, V., & Freire, M. (2010). The histological slides and drawings of Cajal. Frontiers in neuroanatomy, 4(9), 1-16. https://doi.org/10.3389/neuro.05.009.2010

La Casa Encendida. (2003). Santiago Ramón y Cajal (1852–1934): Ciencia y arte [Catálogo de exposición]. La Casa Encendida.

López Piñero, J. M. (2006). Santiago Ramón y Cajal. Valencia; Granada: Universitat de València y Universidad de Granada.

Marín Viadel, R. (2011). Las investigaciones en educación artística y las metodologías artísticas de investigación en educación: temas, tendencias y miradas. Educação, 34(3), 271-285.

Monterroza Montes, V., Buelvas Solórzano, U. J., & Urango Arrieta, J. (2019). Arte, creatividad y cultura en infantes. Ciencia y Educación, 3(2), 37-46. https://doi.org/10.22206/ciened.2019.v3i2.pp37-46

Rego Robles, M. Á. (2019). The early drawings and prints of Santiago Ramón y Cajal: a visual epistemology of the neurosciences. European Journal of Anatomy, 23(S1), 57-66. https://www.eurjanat.com/data/pdf/eja.23s10001.pdf

Rego Robles, M. A. (2021). Epistemología visual: de los dibujos de Santiago Ramón y Cajal a las imágenes en las neurociencias contemporáneas (Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid).

Rubio Fernández, A. (2023). Metodologías artísticas de enseñanza. Un modelo de enseñanza-aprendizaje basado en las artes visuales a través de la escultura (Tesis doctoral, Universidad de Granada).

Winckelmann, J. J. (1764). Geschichte der Kunst des Alterthums. In der Waltherischen Hof—Buchhandlung.

_______________________________

1 Universidad Rey Juan Carlos (URJC), España. Email: miguelangel.rego@urjc.es