Ciencia y Educación, Vol. 9, No. 2, septiembre, 2025 • ISSN (impreso): 2613-8794 • ISSN (en línea): 2613-8808

PRÁCTICAS ARTÍSTICAS APLICADAS PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL COMO TECNOLOGÍAS DE CUIDADO

Applied artistic practices for social transformation as care techologies

DOI: https://doi.org/10.22206/ciened.2025.v9i2.3482

Ana Sedano-Solís1

Recibido: 3/03/2025 • Aceptado: 15/05/2025

Cómo citar: Sedano-Solís, A. (2025). Prácticas artísticas aplicadas para la transformación social como tecnologías de cuidado. Ciencia y Educación, 9(2), 145-162. https://doi.org/10.22206/ciened.2025.v9i2.3482

Resumen

El objetivo del trabajo presentado se centra en conceptualizar las Prácticas Artísticas Aplicadas (PAA) como una tecnología orientada a la transformación social, donde las artes constituyen formas efectivas de cuidado comunitario. Utiliza para ello tres enfoques de análisis: arte como intervención social (arte comunitario, contextual y artivista); giro afectivo y estudios contemporáneos sobre la noción de afecto en las artes. Incorpora la tecnología como sistema de conocimiento y acciones de cuidado, desde un nuevo paradigma teórico. Como marco metodológico, se realizó una reflexión crítica para determinar cómo se generan y distinguen estas prácticas artísticas y sus contextos, definiendo qué son y qué prácticas se incluyen dentro de este nuevo campo. Se analizó el concepto de tecnología en un sentido amplio y, desde un enfoque de abstracción transdisciplinaria, se reformuló la relación entre tecnología y arte tomando en cuenta las nociones de afecto y cuidado. Lo anterior permitió concluir que una epistemología de las PAA debe incorporar los conceptos de tecnología, afecto y cuidado; dado que facilitan el análisis del conocimiento artístico que va más allá de la dimensión estética. Esto permite estudiar de manera multidimensional los aspectos bioéticos y de sostenibilidad que están a la base de dichas prácticas.

Palabras clave: arte, acción cultural, desarrollo comunitario, tecnología, investigación del cuidado.

Abstract

The objective of this study is to conceptualize Applied Artistic Practices (AAP) as a technology aimed at social transformation, where the arts serve as effective forms of community care. To achieve this, the study employs three analytical approaches: art as social intervention (including community art, contextual art, and artivism); the affective turn; and contemporary studies on the notion of affect in the arts. It incorporates technology as a system of knowledge and care actions within a new theoretical paradigm. As a methodological framework, a critical reflection was conducted to determine how these artistic practices emerge and are distinguished within their contexts, defining their characteristics and the practices encompassed within this emerging field. The concept of technology was analyzed in a broad sense, and through a transdisciplinary abstraction approach, the relationship between technology and art was reformulated, considering the notions of affect and care. These analyses led to the conclusion that an epistemology of AAP must integrate the concepts of technology, affect, and care, as they facilitate the analysis of artistic knowledge beyond its aesthetic dimension. This, in turn, enables a multidimensional study of the bioethical and sustainability aspects underlying these practices.

Keywords: arts, community development, art, cultural action, community development, technology, care research.

Introducción

Cuando se instala el término Prácticas Artísticas Aplicadas (PAA), se hace referencia a un concepto integrador que abarca un conjunto complejo, diverso, interdisciplinar y expandido de las artes; que se realizan en contextos y con finalidades específicas y cuyos objetivos trascienden lo artístico; orientadas a los efectos, beneficios y aportes que tienen las artes a la sociedad. De esta manera, las PAA se refieren a aquellas acciones donde el arte contribuye a la transformación social, promoviendo la reflexión crítica en comunidades y espacios públicos.

En la literatura especializada existen múltiples conceptos asociados a este tipo de prácticas. En la revisión bibliográfica, que enmarca esta investigación, se describe de qué manera los acontecimientos históricos de ciertas épocas impulsaron nuevas perspectivas teórico-prácticas, a partir de las cuales emergieron nuevas tendencias y enfoques artísticos que modificaron paulatinamente qué se entiende como arte, quiénes hacen arte, en qué lugares se desarrolla y cuál es el rol del artista y su relación con el público que recepciona la obra.

Para poder comprender en profundidad de qué manera estos acontecimientos históricos produjeron un giro revolucionario en las formas de pensamiento, creación e investigación artística, hay que remontarse al siglo XX. Desde sus inicios y durante las décadas posteriores, se evidencia un proceso continuo de cuestionamiento, transformación y respuesta a los eventos históricos y cambios sociales que fueron experimentando las sociedades. Desde las vanguardias del inicio del siglo hasta las manifestaciones postmodernas y digitales de los años noventa, el arte ha estado profundamente vinculado con su contexto, generando dispositivos de resistencia y lucha contra los mecanismos de poder y represión, ofreciendo la posibilidad de imaginar y construir futuros posibles que trascendieran estos escenarios de catástrofe impuestos en una sociedad occidental profundamente bélica.

Las tensiones entre modernidad y tradición, entre lo local y lo global, entre lo individual y lo colectivo fueron perfilando las prácticas artísticas del siglo XX. Para definir y caracterizar estas prácticas se tomarán como puntos de arranque dos periodos históricos en los que surgen movimientos artísticos, literarios y culturales: las vanguardias históricas (inicios del siglo, entre 1907-1940) y las neovanguardias (segunda mitad del siglo, entre 1950-1970). Particularmente para esta investigación y con el propósito de definir y caracterizar las PAA, se pondrá especial énfasis a lo ocurrido durante la década del sesenta en adelante.

A inicios del siglo XX, el mundo experimentó quiebres profundos en el ámbito filosófico, político, económico y sociocultural. Este periodo estuvo marcado por la revolución industrial tardía, las tensiones previas a la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y la aparición de nuevas corrientes de pensamiento que desafiaron los paradigmas tradicionales, generando un cisma con el sistema de pensamiento que había imperado hasta entonces. Este cisma ideológico sentó las bases para el desarrollo de movimientos artísticos que influyeron también en las décadas posteriores, profundizando de manera evidente ciertos preceptos que para este estudio resultan fundamentales.

Durante estos períodos, y en medio de un complejo contexto sociopolítico y cultural, diversos movimientos artísticos se comprometieron con el cambio social, desenmarcando las obras de arte de los teatros, museos, galerías y espacios más convencionales. Así lo argumenta Shaughnessy (2012, como se citó en Sedano, 2016) cuando refiere que tanto la vanguardia histórica de principios del siglo XX, como las neo o posvanguardias, comparten un compromiso con el cambio social, además de una serie de intereses comunes: política socialista, activismo social, foco en el público, metodologías de colaboración, participación de la comunidad y de los grupos marginados.

De este modo, en este trabajo se propone realizar un breve panorama de esta trayectoria historiográfica, con el fin de comprender cómo las prácticas artísticas fueron transformándose e influyendo en procesos de cambio social, para luego ahondar en la definición de prácticas artísticas aplicadas y desarrollar un marco metodológico y una reflexión teórica, basada en un enfoque transdisciplinar, que nos permita entender el impacto de estas prácticas en la sociedad como tecnologías de cuidado.

Siglo XX: ruptura y renovación

La transición del siglo XIX al XX vio el surgimiento de la modernidad, impulsada por una creciente urbanización y avances tecnológicos que modificaron la manera en que las personas entendían el mundo y se relacionaban con su entorno. Este contexto histórico, político, social y económico tuvo un enorme impacto en la cultura y generó consecuentemente un panorama de renovación artístico a todo nivel. De esta manera, el arte comenzó a desvincularse de los ideales previos relacionados con el realismo y el naturalismo, para explorar lo subjetivo, lo simbólico y lo abstracto.

Los llamados movimientos de vanguardia, entre los que se encuentran el Expresionismo, el Futurismo y el Cubismo, entre otros, desafiaron las nociones tradicionales de la representación visual de la obra de arte, centrándose en la percepción, la emoción y la fragmentación. Simultáneamente, movimientos como el Dadaísmo y el Surrealismo emergieron como respuestas al caos, la irracionalidad y la deshumanización de la Primera Guerra Mundial, al explorar el subconsciente, lo irracional y lo absurdo, cuestionando las estructuras establecidas para configurar una nueva sensibilidad estética.

Existe un vínculo evidente entre las primeras manifestaciones de inicios de siglo que se vinculan con la modernidad y el término neovanguardia, difundido por el teórico alemán Peter Brüger. El término neovanguardia se asocia a enfoques más postmodernistas que se gestan en el marco de la posguerra, desde Europa y Estados Unidos: “La vanguardia histórica y la neovanguardia están constituidas de manera similar, (...) una compleja alternancia de futuros anticipados y pasados reconstruidos; en una palabra, una acción diferida que acaba con cualquier sencillo esquema de antes y después, causa y efecto, origen y repetición” (Foster, 2001, como se citó en Keska y Martín, 2009, p. 428).

Entre los años cincuenta y, especialmente a partir de la década del sesenta, el panorama artístico y cultural se transformó nuevamente, influenciado por los eventos históricos y cambios sociales del periodo de posguerra. Según exponen Keska y Martín (2009), se puede observar una proliferación de movimientos «post» y «neo», donde artistas norteamericanos y europeos retoman formas de expresión de las vanguardias de los años 10 y 20, reinstalándose movimientos contraculturales y de lucha por los derechos civiles, que incluyeron las protestas contra la Guerra de Vietnam y las luchas por la igualdad racial.

El arte se politizó y se volvió un vehículo para cuestionar los sistemas de poder, surgiendo, por ejemplo, el Arte Pop, que criticaba la sociedad de consumo y la cultura de masas. El Arte Conceptual y el Minimalismo, por otra parte, rechazaron la materialidad del objeto artístico tradicional, proponiendo nuevas formas de interacción con el espectador. El Arte Participativo problematizó la relación del espectador con la obra de arte, el que adquirió un rol activo en la generación de obras “de carácter inacabado, procesual y democrático”. Tanto el Arte Participativo, como el Arte Comunitario y el Arte Público instalaron un cambio en la visión del público, así como el propósito de las artes, “apuntando a que el arte se piense en su función social: preguntarse por lo que ocurre en el colectivo” (Ramos, 2013, pp. 120-121).

Durante los años setenta, se incorpora también una perspectiva de género propiciada por el auge de los movimientos feministas, que cuestionaron las representaciones patriarcales de la mujer en el arte proponiendo nuevas formas de representación. Artistas como Judy Chicago (Chicago, 1939) y Ana Mendieta (La Habana, 1948) trabajaron desde perspectivas políticas y personales, sin posicionarse en ninguna corriente concreta, haciendo pintura, escultura, fotografía, performance, instalación, videoarte, lo que demuestra esa ruptura con los convencionalismos y tradicionalismos que respecto a las mujeres, además, habían prevalecido -y prevalecen- a través de la exclusión, el silenciamiento o la invisibilización, tanto en la sociedad como en el propio medio artístico.

Entre los años sesenta y setenta, el arte también se descentralizó, con un creciente interés en las prácticas comunitarias y colaborativas. Esto se aprecia claramente en el contexto latinoamericano, el que se vio perfilado por la instauración de gobiernos autoritarios, por la represión y control social, además de la intervención extranjera de Estados Unidos. Las dictaduras cívico-militares de Brasil (1964-1985), Chile (1973-1990), Argentina (1976-1983), Uruguay (1973-1985) y Paraguay (1954-1989), implementaron políticas de desarrollo económico enmarcadas en la industrialización y el modelo económico neoliberal, a costa de graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo detenciones, torturas y desapariciones. La represión de sindicatos, estudiantes y movimientos sociales instauró durante este periodo una censura estricta y persecuciones sistemáticas contra las personas disidentes a los regímenes totalitarios, lo que trajo como consecuencia el surgimiento de movimientos de protesta que se definían -en el ámbito artístico- como contraculturales y contrahegemónicos.

El periodo de las dictaduras en América Latina no solo definió, así, la historia política de la región, sino que también marcó profundamente sus expresiones culturales dado que, mientras los regímenes dictatoriales buscaban silenciar a sus opositores y al pueblo, el teatro, las artes visuales, la literatura y la música emergieron como dispositivos fundamentales para resistir, denunciar y preservar la memoria en estos territorios.

En Brasil, el Teatro del Oprimido de Augusto Boal, con sus múltiples formas (Teatro Imagen, Teatro Periodístico, Teatro Invisible, Arco Iris del Deseo, Teatro Legislativo y Teatro Foro), exploró metodologías participativas de teatro que transformaron al espectador en un agente activo en la producción artística. Su teatro, con un enfoque político social, buscaba la emancipación y el empoderamiento de las comunidades y surgió como respuesta a las profundas desigualdades de la sociedad brasileña de los años sesenta. Su legado e impacto a nivel internacional continúa vigente gracias a los Centros de Teatro del Oprimido (CTO) que se dedican a la investigación, difusión y aplicación de sus técnicas.

En Argentina, el teatro independiente, las performances y las acciones de arte abordaron la desaparición de personas y la represión social a inicios de los ochenta, como en las obras del grupo Teatro Abierto o el colectivo Siluetazo. En el territorio argentino existe también una tradición importante de teatro comunitario, a partir de la creación del Grupo de Teatro Catalinas Sur en La Boca durante los años ochenta, desde donde esta práctica se extendió a todo el territorio.

En Perú el colectivo Yuyachkani, fundado en 1971, involucró comunidades en sus procesos creativos para testimoniar a las víctimas del conflicto armado en este país y generar consciencia sobre las desapariciones forzadas.

En Chile, compañías teatrales que habían surgido en el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende continuaron desarrollándose durante la dictadura de Augusto Pinochet, destacando grupos como ICTUS y Aleph, a los que se sumaron, post Golpe Militar, movimientos independientes como Teatro del Ángel, La Feria, Taller de Investigación Teatral y Teatro Universitario Independiente, entre otras. De igual manera, el arte fue utilizado como forma de resistencia o denuncia contra la violencia y la represión, destacando el colectivo muralista Brigada Ramona Parra o el CADA (Colectivo de Acciones de Arte).

La Nueva Canción Latinoamericana, liderada por figuras como Víctor Jara en Chile y Mercedes Sosa en Argentina, promovió mensajes de justicia social y solidaridad. Mientras que, desde el exilio, escritores y dramaturgos como Mario Benedetti, Julio Cortázar, Ariel Dorfman o Jorge Díaz, entre otros, exploraron nuevos lenguajes literarios a la par que produjeron obras comprometidas, que denunciaban la represión y reflexionaban sobre la identidad en el exilio o la complejidad humana en tiempos de conflicto político.

Como se aprecia a partir de esta selección de artistas y movimientos artísticos, el arte latinoamericano ha sido un espacio para el desarrollo de prácticas que combinan participación, intervención y activismo. Este legado continúa influyendo en las sociedades contemporáneas de América Latina, dado que las luchas por la justicia social y los derechos humanos siguen siendo centrales hasta el día de hoy.

Arte para la transformación social

Se ha optado por la creación de un nuevo término -el de Prácticas Artísticas Aplicadas- que permita integrar, de manera amplia y flexible, todas aquellas prácticas artísticas que se aplican en contextos y con finalidades particulares, entendiendo que su origen está relacionado y, en muchos aspectos, se entrecruza con definiciones ya existentes en la literatura especializada como el de arte comunitario, arte contextual o arte activista, pero en cuyos casos el foco está puesto en la obra artística y en la interacción que los espectadores tienen con esta. En el caso del presente estudio, la perspectiva trasciende lo puramente estético, al enfocarse en los procesos y efectos generados a través del arte. Tanto las/los artistas como la comunidad se involucran activamente, construyendo de manera conjunta la experiencia estética, la cual puede, o no, culminar en un resultado artístico concreto.

Por otra parte, este artículo propone un traslado de la mirada en torno a estas prácticas hacia el ámbito académico que, desde este punto de vista, posibilita circunscribir estas acciones de arte a procesos de creación e investigación situada, resguardando aspectos éticos y parámetros básicos que permitan diagnosticar, recoger evidencias, medir el impacto de las intervenciones y documentar sus resultados, a fin de asegurar este nuevo conocimiento y su transferencia a otros territorios y comunidades.

Cabe preguntarse aquí: ¿qué podría aportar analizar estas prácticas artísticas aplicadas a lo social, desde el contexto universitario? Se cree firmemente que estudiar fenómenos sociales desde una perspectiva académica es crucial, debido a su capacidad para promover análisis profundos y generar soluciones innovadoras a problemáticas contemporáneas, lo que en el caso particular de las artes, además, fomenta la conexión entre la teoría y la práctica, permitiendo que las/los creadoras/es e investigadoras/es no solo comprendan los fenómenos artísticos, sino que también intervengan en su contexto desde principios bioéticos sostenibles y claros para, finalmente, recoger evidencias de sus resultados, dando cuenta de los aportes que dichas prácticas tienen.

A un nivel macro, fomenta el desarrollo de acciones que aborden las raíces de los problemas sociales, desde una mirada artística y bajo parámetros éticos más humanos, contribuyendo al diseño de políticas públicas efectivas que consideren la diversidad sociocultural y el potencial que tienen las artes en los procesos de transformación social. En este contexto, el trabajo académico permite trascender enfoques más conservadores que tienden a objetivar el fenómeno social, al enfatizar la importancia de una mirada intersubjetiva y crítica desde las artes visuales, musicales y escénicas.

En sentido general, podría decirse que existe una falta de definición precisa y unificada sobre el papel de las Prácticas Artísticas Aplicadas en la transformación social y el cuidado, hecho que dificulta su estudio y aplicación en contextos académicos y comunitarios. Así, en esta investigación se ha optado por incorporar las nociones de “afectos”, “cuidado” y “tecnología” para la comprensión, caracterización y delimitación del fenómeno, desde una mirada innovadora. Se considera que incorporar esta perspectiva hará posible delimitar de manera más específica las líneas de investigación asociadas a estas prácticas, permitiendo una presencia más clara y con impacto en los espacios académicos internacionales.

La noción de PAA surge como un concepto integrador que reconoce el potencial transformador del arte en contextos específicos, trascendiendo lo estético para involucrarse activamente en procesos de cambio, cuidado y construcción colectiva. Su desarrollo histórico, está vinculado directamente a los giros históricos, teóricos y culturales del siglo XX —desde las vanguardias hasta los movimientos contraculturales y feministas— que reconfiguraron el rol del arte y del artista, lo que evidencia de qué manera las prácticas artísticas ha sido un medio de resistencia, memoria y emancipación. En este marco, las PAA se configuran como tecnologías de cuidado orientadas al trabajo colaborativo entre artistas y comunidades, cuya sistematización desde el ámbito académico permite no solo su comprensión y evaluación crítica, sino también su proyección como herramienta metodológica, ética y política para abordar problemáticas sociales contemporáneas desde una perspectiva transdisciplinar.

Materiales y Métodos

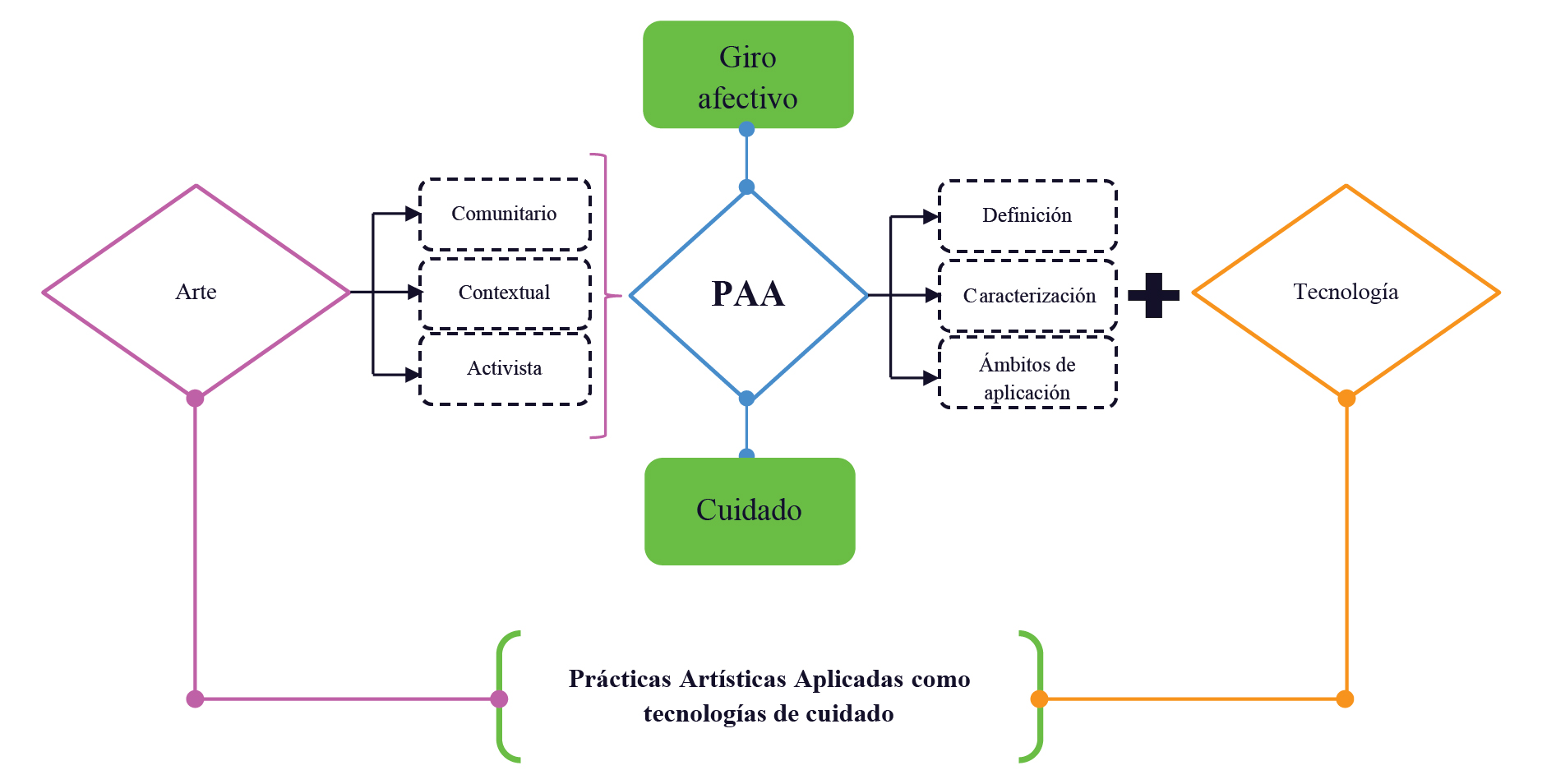

Para presentar el marco metodológico, se utilizará un flujograma metodológico (ver Figura 1) que muestra de qué manera se pondrán en discusión los paradigmas teóricos y se integrarán los distintos conceptos involucrados en el estudio. Para poder conectar estos dos conceptos -el del arte y el de la tecnología- se ha utilizado una metodología de transferencia conceptual donde se aplicaron conocimientos provenientes de distintos campos para redefinir y caracterizar un fenómeno que es artístico.

Figura 1

Flujograma metodológico de la investigación

Fuente: elaboración propia.

Esto se ha logrado a partir de una reflexión crítica que indagó en los orígenes de estas prácticas desde el arte comunitario, el arte contextual y el arte activista, con lo cual se logró producir una definición y caracterización de las Prácticas Artísticas Aplicadas, exponiendo cómo se genera y distingue de otros fenómenos artísticos similares.

A continuación, se introdujeron las nociones de afecto y cuidado, desde un enfoque de abstracción transdisciplinaria, que permitió reformular la relación entre tecnología y arte tomando en cuenta estos conceptos. Para definir el “afecto” se tomaron como referencias antecedentes sobre el llamado “giro afectivo en las artes”, mientras que para el término de “cuidado” se utilizó su definición desde el Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado MICARE y algunos antecedentes provenientes del campo de la Enfermería, en lo relativo a la “estética del cuidado”. La aplicación de estos dos conceptos en las artes permitió vincular la tecnología, desde un sentido más amplio, incluyendo su dimensión simbólica y social.

Resultados y discusión

Arte comunitario, arte contextual y arte activista

Como se pudo apreciar en la introducción, desde inicios del siglo XX, con los movimientos de las vanguardias históricas y posteriormente con las neovanguardias que se imponen entre los años sesenta y setenta, el panorama artístico a nivel internacional se modificó completamente, desenmarcándose de los espacios convencionales, quebrando los enfoques y formas de creación y representación tradicionales, generando nuevos e innovadores lenguajes artísticos y comprometiéndose de manera activa en los procesos sociopolíticos que marcaron estas épocas.

Desde la perspectiva de esta investigación, estos movimientos fundamentaron una serie de prácticas artísticas que se fueron acercando cada vez más a la comunidad y a la búsqueda intencionada de procesos de transformación social a través de las artes. Entre estas prácticas, cabe destacar, por ejemplo: el “arte comunitario” de Sally Morgan; el “arte público de nuevo género” y el “arte activista” de Suzanne Lacy y Nina Felshin; el “desarrollo cultural comunitario” o “Community Cultural Development” de Don Adams y Arlene Goldbar; el “desarrollo comunitario basado en el arte” o “Art Based Community Development” de William Cleveland; el “arte contextual” de Paul Ardenne; el “arte dialógico” de Grant Kester y el “arte relacional” de Nicolás Borriaud. Ramos (2013) suma también a esta lista las “Gestiones Artísticas” (Romero y Giménez, 2005) y la “Estética de la emergencia” (Laddaga, 2006).

En esta investigación se considerarán las perspectivas de Sally Morgan (1995) sobre el Arte comunitario; de Paul Ardenne (2006) y su definición del Arte contextual; de Suzanne Lacy (1995) y Nina Felshin (2001) sobre el Arte artivista. Si bien estos conceptos proceden de distintas fuentes y enfoques, existiendo además una gran cantidad de autoras y autores que se han referido a ellos, se considera que todas estas prácticas tendrían en común “una implicación con el contexto social”, un foco en los “efectos que dichas prácticas tienen” y una búsqueda intencionada de sus “beneficios para la mejora social”, desde la colaboración y con la “participación de las comunidades” implicadas en la realización artística (Palacios, 2009).

El origen de las prácticas artísticas comunitarias se remonta a finales de los años sesenta. Tal como se describió en párrafos anteriores, desde esta década y en correlato con las crisis sociales de la época, que incluyeron guerras y el surgimiento de movimientos sociales de resistencia contra las formas de opresión y represión de los sistemas de poder, “cada vez más prácticas artísticas se plantearon intervenir estratégicamente en su entorno social inmediato” (Cuenca y Bermúdez, 2018, p. 17). Las prácticas artísticas comunitarias serían entonces un punto de partida para definir lo que en este artículo se ha denominado Prácticas Artísticas Aplicadas.

Para Ramos (2013), se puede afirmar que no hay una noción certera que acote y defina el concepto “prácticas artísticas comunitarias”. Palacios (2009) agrega que definir estas prácticas no resulta fácil debido a que estos conceptos han ido evolucionando, desde los años sesenta hasta ahora. Así, cuando se habla de arte comunitario este puede hacer referencia: al nombre que recibe un programa municipal de apoyo a la enseñanza de las artes como medio de desarrollo cultural, a un proyecto de arte público que implique la colaboración y la participación, o a la animación sociocultural. Según el autor, existen dos ideas clave para comprender la evolución hacia estas nuevas formas de arte: “la idea de que el significado del arte debe encontrarse en el contexto (físico o social) y no en el objeto autónomo y el nuevo interés por el público y por las formas de implicarlo en la obra” (p. 199).

Sally Morgan es una figura clave en Gran Bretaña y en el desarrollo conceptual del arte comunitario, el que según ella permite una cultura más democrática, accesible, participativa, descentralizada y sostenible. Para la autora “el arte comunitario no nació completamente definido. Creció gradualmente, a través de un ensayo y error, a través de los esfuerzos de artistas y comunidades. Fue un movimiento empírico: probando, valorando, rechazando y adaptando” [fragmento de su texto Looking back over 25 years, traducido por Ontoria (2019, p. 28)]. Para la autora todos los artistas comunitarios comparten un desacuerdo con las jerarquías culturales, una creencia en la co-autoría de la obra y en el potencial creativo de todos los sectores de la sociedad (Morgan, 1995, como se citó en Palacios, 2009).

La existencia de unas claras y evidentes relaciones entre el arte y el contexto, por una parte, y entre el arte y lo comunitario, por otro lado, se presentan como alternativas que exploraron, en la experiencia artística, la posibilidad de involucrar al espectador de otra manera, entender la labor social del artista y armonizar perfectamente la obra y la realidad en la que se inscribe (Ramos, 2013). Así es que un “arte participativo” evoluciona hacia un “arte relacional” en los 90 con Bourriaud (2007 [1998]) y luego a un “arte contextual” con Ardenne (2006).

Ardenne (2006) asegura que estas formas artísticas optan por establecer una relación directa, sin intermediario, entre la obra y la realidad. Agrupa en ellas todas las creaciones que se anclan en las circunstancias y se muestran deseosas de tejer con la realidad. El autor amplía el concepto de “arte relacional”, introducido por Bourriaud en su libro Esthétique relationnelle de 1998, desde una óptica más política y activista.

Las diferencias principales entre estas dos visiones son que, mientras el arte relacional de Bourriaud está basado en la interacción social y la convivencia de artistas y público, proponiéndose como objetivo crear experiencias colectivas dentro de espacios artísticos o galerías de arte, el arte contextual de Ardenne interviene en espacios y contextos específicos, a fin de generar un impacto político y social, por lo cual suele desarrollarse en la calle, en los territorios y en zonas de conflicto mediante una interacción directa con las comunidades. En el arte contextual hay un rechazo al museo y a la institucionalización de la obra. Gracias a la creación de estos vínculos con la realidad, el arte adquiere otras formas de concebirse, de diversificarse y, de alguna manera, garantiza una reconciliación con el mundo y el espectador olvidados, a través del triunfo del museo en el trascurso de la historia donde el arte había dejado de lado lo que ocurría a su alrededor (Ardenne, 2006).

A la revolución que implicaron las acciones y perspectivas artísticas entre fines de los años sesenta y setentas, se sumaron las nuevas ideas sobre el arte público, entre finales de los 80 y principios de los 90. Aquí destacan las aportaciones teóricas de Suzanne Lacy (Mapping the Terrain: New Genre Public Art) y de Nina Felshin (But Is It Art? The Spirit of Art as Activism). De este modo, las y los artistas de la época cuestionaron el formalismo, los sistemas de mercado artístico y el individualismo de los procesos creativos para oponerse a los elitismos culturales, generando una apertura a la vinculación de su trabajo con problemáticas del contexto social: “Esta importancia por el contexto llevó a sacar a la obra de arte de la galería y del museo y a situarla en ámbitos más cotidianos” (Palacios, 2009, p. 199).

Lo anterior permitió la instalación de lo que Nina Felshin denominó más tarde “arte activista”, que se refiere a la intervención social directa por medio de las artes. Se vincula con el arte político, en cuanto toma partido y plantea una perspectiva crítica de los sistemas de poder que a su vez problematizaron los límites de las artes y sus metodologías específicas en un contexto situado; pero va más allá, dado que estas formas artísticas se involucran en los cambios sociales, activando mecanismos que permiten dotar a los individuos y comunidades de recursos para lograrlo. Esto, de acuerdo con la autora, se produjo inicialmente a partir de la experimentación de los artistas conceptuales con toda clase de materiales y formas no permanentes, baratas y reproductibles, que estaban enraizadas en el ‘mundo real’. Estas prácticas artísticas “exigían un cierto grado de participación por parte del espectador y frecuentemente tenían lugar fuera de los emplazamientos tradicionales del arte” (Felshin, 2001, p. 83).

Más adelante, Laddaga (2006) se refiere a una serie de prácticas colaborativas que denomina como “ecologías culturales”, agrupadas bajo el paraguas de una Estética de la Emergencia. Se trataría de “prácticas de carácter solidario realizadas por alianzas entre personas que intentan generar cambios en el presente de una realidad concreta” (Ramos, 2013, p. 119). Esta estética estaría vinculada al concepto de Gestiones Artísticas que surgen cuando las y los artistas se ponen a disposición del “deseo del Otro”, cuestionando las concepciones tradicionales del arte a través de la creación colectiva que intenta ofrecer soluciones a malestares del medio social (Romero y Giménez 2005, como se citó en Ramos, 2013).

Mientras en el ámbito anglosajón se impuso el concepto de “arte activista”, en Latinoamérica surgió otro concepto, el de “activismo artístico”. Este ha sido definido por la Red Conceptualismos del Sur como “aquellos modos de producción de formas estéticas y de relacionalidad que anteponen la acción social a la tradicional exigencia de autonomía del arte”. En esta nueva definición se subraya la dimensión “artística” de ciertas prácticas de intervención social, por lo que no hace referencia a un estilo, corriente o movimiento artístico, sino al entendimiento del arte como un campo ampliado de confluencia y de articulación de prácticas “especializadas”: plástica, literatura, teatro, música, y “no especializadas”: formas de invención y saberes populares, extrainstitucionales (RcS, 2012, como se citó en Cuenca y Bermúdez, 2018).

Autores como Mesías-Lema et al. (2022) describen las prácticas artísticas “situadas” como aquellas que consiguen “colarse en los intersticios sociales y en la comunidad de una manera crítica, cuyas acciones se sitúan sobre un tejido social, cultural y personal concreto para transformarlas” (p. 229). Consideran que estas prácticas se vinculan estrechamente con el concepto de mediación artística y educativa, dado que comparten líneas de base comunes: son prácticas contextualizadas y enraizadas en el contexto que intervienen, propician la experimentación colectiva, de saberes compartidos e interconectados y constituyen un laboratorio ciudadano de pedagogías activistas que van más allá del aula.

Prácticas Artísticas Aplicadas: definición, caracterización y aplicaciones

Al observar detenidamente la evolución que han tenido las manifestaciones artísticas anteriores, aparece de manera clara el modo en que se configuran los orígenes de lo que aquí se nombra como “Prácticas Artísticas Aplicadas”. Las PAA se definirían como prácticas situadas y colaborativas, desde enfoques expandidos de las artes, cuyo énfasis está puesto en los efectos y beneficios intencionados que aporta la experiencia estética a sus participantes o espectadores y que, por tanto, suelen desarrollarse en espacios no convencionales con un propósito, para el cual se determinan objetivos, metodologías y tiempos de acción en el marco de procesos de investigación/creación colectiva, que abarcan ámbitos diversos como los educativos, comunitarios y médico-terapéuticos.

Las PAA incluirían, a grandes rasgos, prácticas artístico-escénicas, visuales y musicales. Entre sus ámbitos de aplicación es posible distinguir, a través de los siguientes ejemplos, tres grandes ámbitos de aplicación: educativo, médico-terapéutico y comunitario.

Respecto al teatro y las artes escénicas, el campo está bastante más definido gracias a la instalación del concepto de “teatro aplicado” en los años noventa, que es entendido como un conjunto de prácticas teatrales y procesos creativos que se desarrollan más allá de los escenarios convencionales y se orientan hacia la participación comunitaria y el desarrollo social (Sedano, 2019). Estas manifestaciones teatrales suelen ocurrir en una variedad de contextos geográficos y sociales que comúnmente se desarrollan en espacios informales, pues se trata de un teatro al servicio de la comunidad (Prentki y Preston, 2009, como se citó en Sedano, 2016). Balme (2008) en The Cambridge Introduction to Theatre Studies dedica un capítulo completo a la trayectoria histórica, paradigmas teóricos y métodos de investigación del Teatro Aplicado. Entre estas prácticas artísticas escénicas, que los autores (Nicholson, 2005; Motos y Ferrandis, 2015) datan de inicios del siglo XX, se pueden encontrar: los programas de teatro y educación, el teatro comunitario, el teatro del oprimido, la pedagogía teatral, el psicodrama, la dramaterapia, el teatro carcelario, el paciente entrenado como metodología en la formación sanitaria, el clown profesional de hospital, el aula hospitalaria, entre otras.

Algunos ejemplos: Ámbito educativo: Teatro en la Educación TELE (https://teatroamil.cl/que-hacemos/teatro-en-la-educacion/). Ámbito comunitario: Teatro de las oprimidas (https://teatrodelasoprimidas.org/teatro-de-las-oprimidas/). Ámbito médico-terapéutico: Clown Célula Roja (https://clowncorps.org/).

En el caso de las artes visuales, existe un cruce entre las prácticas situadas y el activismo, característico del “arte socialmente comprometido” que surgió en los años sesenta y las prácticas relacionales de los noventa. No obstante, el concepto de “artes aplicadas” en las artes visuales históricamente se ha referido al arte utilitario, que aplica principios de diseño y creatividad a objetos de uso cotidiano, diferenciándose así de las Bellas Artes que buscan una respuesta más bien estética o intelectual. Lo más acertado sería entonces hacer referencia a aquellas prácticas con compromiso social, en las que se explora la intersección entre el arte, la política y el activismo social. También podrían asociarse, en este sentido, al campo de la performance art como forma de expresión artística que reacciona a las formas de arte tradicionales y que responde a movimientos sociales y políticos gestados entre los años 60 y 70, enfatizando la experiencia efímera del arte, desafiando intencionadamente al espectador y confrontándolo a la reflexión en torno al poder, los sistemas de opresión, la resistencia cultural, entre otros temas. Cabe destacar que, en el ámbito educativo, se ha explorado de manera relevante el impacto de la educación artística en el desarrollo cognitivo y emocional de las y los estudiantes, así como en el desarrollo de pensamiento creativo. Esto se vincula con nuevos enfoques más constructivistas, sociocríticos y contemporáneos en educación que apuntan a la educación basada en la experiencia (Jhon Dewey), la inteligencia visual (Elliot Eisner) o la alfabetización visual (Jacques Derrida), por ejemplo.

Algunos ejemplos: Ámbito educativo: Nube Lab (https://nubelab.cl/). Ámbito comunitario: Residencia Germina Digna Rosa (https://bitacoraresidencias.cultura.gob.cl/germina-digna-rosa/) Ámbito médico-terapéutico: Pinacoteca Escuela Hospitalaria Puerto Montt (https://artehospitalario.com/pinacoteca-ehpm).

En el ámbito musical, la musicología se ha caracterizado por su apertura a interacciones interdisciplinarias, explorando problemáticas que van más allá del ámbito musical tradicional. Por otra parte, existen evidencias de prácticas aplicadas en la vinculación con el medio, a través de coros comunitarios, conciertos y otras actividades de extensión de las que participan músicos e intérpretes. Desde el ámbito educativo, destacan programas de pedagogía en música con rutas formativas para aquellos interesados en la enseñanza musical, siendo un ejemplo concreto de prácticas musicales en contexto educativo. En la educación no formal, existen también programas extracurriculares como Música en Colores, Método Kodaly y Dalcroze, los cuales se enfocan en el bienestar y el desarrollo rítmico y corporal en niños. En ámbitos médico-terapéuticos, destacan la musicoterapia como la aplicación de elementos musicales (ritmo, la melodía, la armonía o el timbre) dentro de procesos terapéuticos con el objetivo de mejorar la salud física, emocional, cognitiva y social de las personas. Destacan autores como Thayer Gaston (creador del primer programa de formación universitaria en musicoterapia en la Universidad de Kansas en 1944), Juliette Alvin (fundadora de la British Society for Music Therapy), Rolando Benenzon (referente latinoamericano creador de la Teoría Benenzon) y Kenneth Bruscia autor de Defining Music Therapy (1998), entre otros.

Algunos ejemplos: Ámbito educativo: Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (https://foji.cl/). Ámbito comunitario: Coro Comunitario en Espacio Checoeslovaquia (https://espaciochecoeslovaquia.cl/). Ámbito médico-terapéutico: Centro de Musicoterapia de Chile del Conservatorio de Santiago (https://conservatoriodesantiago.cl/centro-musicoterapia/?utm_source=chatgpt.com).

Considerando lo anterior y en un intento de caracterizar estas prácticas para poder establecer un campo más acotado y preciso, en el marco de una ponencia y mesa de discusión dentro del Festival Teatro a Mil en Chile, Sedano-Solís (2024) listó una serie de características que permitiría identificar -tanto las prácticas de Teatro Aplicado, como otras prácticas artísticas visuales y musicales aplicadas- de otras formas y procesos de investigación/creación en artes:

• Existe una comunidad beneficiaria directa que participa como espectador, espect-actor o actante de la experiencia artística.

• Hay un propósito declarado e intencional en la práctica escénica, visual o musical, además del artístico (estético).

• Existe una vinculación evidente con una comunidad, grupo o territorio y su contingencia.

• Las metodologías artísticas se aplican para resolver una demanda social, una necesidad o un problema específico de la comunidad participante.

• Hay un enfoque interdisciplinar que considera otros saberes y disciplinas, además de los artístico escénicos, visuales o musicales, en los procesos de intercambio con dicha comunidad.

Giro afectivo y cuidado

Para aplicar estos dos conceptos, el de “afectos” y el de “cuidado”, se considerará una breve revisión de la literatura que permita comprender las fuentes de origen y con ello demostrar su pertinencia. La noción de “giro afectivo” en las artes, según describe Linietsky (2023) a partir de Depetris y Taccetta (2022), es una corriente teórica que comienza en los años noventa y que incorpora el estudio de los afectos desde lo que plantea Deleuze: la posibilidad de afectar y ser afectado, de aumentar o disminuir la potencia de actuar en las distintas relaciones con el entorno. Thompson (2009) posiciona el afecto como un elemento central en las prácticas artísticas colaborativas y socialmente comprometidas, destacando la importancia de la interdependencia, el apoyo mutuo y la participación activa entre los artistas y el público. Esta perspectiva se alinea con el "giro social" en la performance contemporánea, donde el enfoque se desplaza del objeto artístico hacia los procesos de conexión y construcción comunitaria que el arte posibilita.

Estas teorías vinieron a romper la hegemonía que los estudios semióticos y psicoanalíticos tenían sobre el análisis de los objetos culturales, incorporando al cuerpo y sus múltiples dimensiones en los procesos de creación e investigación en artes. Martín-Hernández (2019) señala que este giro afectivo permite investigar desde otra perspectiva. Al tener en cuenta la relación entre lo social y lo subjetivo, los afectos se convierten en elementos clave que transversan las metodologías propias de estas disciplinas, así como los modos de investigar en los espacios académicos, para dar cabida a unos saberes relacionados con la experiencia corporizada.

Esta investigación considera pertinente la inserción de este enfoque, dado que las Prácticas Artísticas Aplicadas ponen el énfasis en los “efectos” que el arte tiene y en los beneficios que aportan a los participantes en procesos artísticos o a los espectadores de una obra artística. Ahora bien, esos efectos van mucho más allá de los indicadores de impacto, aquellos resultados cuantificables y medibles que exigen las instituciones en el marco de un proyecto de investigación o un proyecto cultural; tal como señala Nicholson (2005), refiriéndose particularmente al Teatro Aplicado, resulta riesgoso centrar todos los esfuerzos solo en aquellos resultados que son demostrables.

En este sentido, parece más pertinente que, en el caso de las artes, la atención se centre en las personas que interactúan a través de sus prácticas, dado que las artes activan procesos dinámicos y fluidos donde artistas y participantes son mutuamente afectados por una experiencia estética encarnada. Un enfoque desde los “afectos” se vincula mejor con esta noción sensible, perceptiva, situada y significativa que los efectos por sí mismos no tienen; así lo describe James Thompson en su texto Performance Affects Applied Theatre and the End of Effect: “El afecto es la sensación corporal que es sostenida y provocada particularmente por las experiencias estéticas. Es la fuerza que emerge de la atención al placer, el asombro, la alegría y la belleza” (Thompson, 2009, p. 135).

Precisamente es, desde este enfoque fundado en los afectos de la experiencia estética, que se traerá el concepto de “cuidado”. El cuidado es definido por la Academia Española de la Lengua como “la acción de cuidar”, es decir, “poner diligencia, atención y solicitud en la ejecución de algo”, así como “asistir, guardar, conservar”. El concepto encuentra su raíz en la palabra latina cogitāre, cuyo significado es el de 'pensar'. Se trata entonces de pensar acerca de aquellas acciones que permitirían asistir a otros.

De acuerdo con el Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado MICARE (www.micare.cl), el cuidado se debe entender como la interacción que se produce con otros para abordar necesidades que pueden ser psicológicas, físicas, sociales, económicas, laborales, educativas, entre otras. Se trata de un proceso epistemológico y de una habilidad que nos permite generar las condiciones necesarias para crear y sostener el bienestar individual y colectivo mediante las “acciones de cuidado”.

Los actos de cuidado -como se entienden hoy- han tenido una larga evolución histórica que es descrita por Jesús Monge en su libro Estética del cuidado, a partir de cuatro etapas. La primera sería la “etapa doméstica”, que abarcaría entre el inicio de la civilización y la caída del Imperio Romano, en la que el objetivo principal era asegurar la vida y promoverla. Las mujeres eran socialmente las encargadas de llevar a cabo todas las prácticas y rituales relacionados con el cuidado y continuidad de la existencia. Más adelante, con la llegada del cristianismo, se instaló una “etapa vocacional” que, según el autor, duraría hasta el final de la era moderna. Aquí el cuidado es visto desde un sentido humanitario y de servicio. Las mujeres dedicadas a la “atención, cuidado y acompañamiento” eran consideradas mujeres consagradas, a partir de su vocación y dedicación hacia los necesitados. Con el siglo XX inicia una “etapa técnica” a partir de la figura de la “mujer enfermera-auxiliar del médico”, que surgió como necesidad en medio del desarrollo científico y tecnológico de la medicina y los entornos clínicos. En la última etapa, la “etapa profesional”, los actos de cuidados se aglutinaron en torno a la disciplina de la Enfermería, la que avanzó desde un modelo biomédico centrado en la enfermedad hacia un modelo biopsicosocial donde “la salud pasó a entenderse como un proceso integral y no como un estado” (Monge, 2023, p. 47).

Como se pudo apreciar, la noción primaria de cuidado deviene del campo de la medicina y en su historia se encuentran bastante arraigados sesgos importantes de género que no han avanzado como se esperaría. Cabe preguntarse entonces, ¿de qué manera se puede entender el concepto de cuidado desde las artes y desde las prácticas artísticas comunitarias? Es en este punto donde esta investigación propone precisamente el cruce con la noción de “afectos”. Tal como el mismo Monge argumenta, el cuidado propio y el de los que nos rodean no es una mera opción instrumental, ni una mera habilidad ejecutiva, sino una “forma de estar” en el mundo. El cuidado no es sólo una capacidad entre otras, sino aquella en la que nuestro modo de ser, nuestro ´éthos´, llega a su realización total (Monge, 2023, p. 12).

Alacovska y Bissonnett (2021) proponen mirar el cuidado y el acto de cuidar desde los principios teóricos centrales de la filosofía feminista y su conceptualización de la ética del cuidado. Exponen como este legado feminizado y privado del cuidado -relegado al ámbito íntimo o doméstico- obstaculizó el potencial analítico del concepto, subestimando y limitando su alcance. Desde su perspectiva, esto se ha comenzado a movilizar desde los espacios académicos a partir de un enfoque de la ética del cuidado que requiere “una comprensión sistemática de la naturaleza, calidad y dinámica de las relaciones de cuidado”, centrado en las especificidades de estas prácticas que, en definitiva, están impregnadas de infraestructuras relacionales y redes locales de interdependencia. Citando a Lynch (2007) presentan una taxonomía que permitiría estudiar el trabajo centrado en el otro a partir de tres tipos de relaciones de cuidado, las que establecen distintos grados de atención, responsabilidad y mutualidad. Entre estas se encontrarían las relaciones terciarias de solidaridad que implican un deber de cuidado y vínculos “emocionalmente políticos” que se darían en actividades “reales, situadas y locales”.

Desde esta perspectiva, si entendemos las PAA como prácticas situadas, centradas en los afectos que la experiencia estética genera en espectadores o participantes, es posible establecer que las prácticas artísticas aplicadas en procesos de transformación social constituyen actos de cuidado que solo pueden ser pensados y accionados a través de las artes. Si consideramos que en cualquier práctica artística aplicada hay dos o más cuerpos en relación, “haciendo” juntos y afectándose mutuamente, hay una perspectiva crítica en la que la noción de cuidar/cuidarse se instala. Como se ha expuesto, el cuidado se desarrolla en la interacción cercana entre dos cuerpos. Estas interacciones están guiadas por acciones destinadas al bienestar mutuo, moldeadas tanto por las experiencias previas de cada cuerpo como por los conocimientos adquiridos sobre el cuidado. Estas dinámicas generan saberes situados, los cuales son aplicados, ajustados y transformados continuamente según los resultados de las acciones realizadas y los cambios que surgen en el contexto específico de la relación.

Manonelles (2016) señala que las prácticas artísticas que son colaborativas fusionan la experiencia vital con la artística, transformándolas en un medio para compartir las realidades que suelen estar invisibilizadas, aquello que la sociedad suele relegar a una esfera más íntima. La autora, refiriéndose al “arte de cuidar”, revisa los roles que aparecen en esta díada del cuidado, preguntándose: ¿quién cuida? ¿cómo se concreta la praxis del cuidado? ¿cuál es la posición que cada agente ocupa? Señala que en esta dinámica existe la posibilidad de reubicar y de cambiar, dado que se dan en un proceso dinámico y no rígido (Blasco y Valldosera, 2011, como se citó en Manonelles, 2016). El presente estudio considera que, a partir de estas preguntas, podríamos señalar que el cuidado mediante las artes se realiza en una dinámica “creativa y afectiva” de interacciones conscientes.

En este sentido, investigaciones neurocientíficas (Sofía, 2010) han explicado la relación entre actor y espectador como “un espacio dinámico compartido de acción” donde confluyen los espacios “personal, peripersonal e interpersonal”, además de un espacio emocional que se genera a partir de la interacción entre ambos. Estas reflexiones provenientes del mundo escénico pueden ampliarse a un entendimiento más complejo de las relaciones del cuidado, dado que tanto quien ejerce como agente de cuidado como la persona que recibe dichas acciones, confluyen en un espacio en el que se entrecruzan lo personal, lo peripersonal y lo interpersonal.

Las acciones de cuidado no solo son analizadas desde lo cognitivo, racional o lingüístico, sino que deben incorporar otras dimensiones sensibles como lo auditivo, visual, kinésico y proxémico que suelen ocurrir de manera simultánea en un proceso de interacción con otros. Esto está en directa relación con los estudios somáticos y la cognición corpórea/mente encarnada o the embodied mind. De acuerdo con Rojas et al. (2022), existe una interrelación permanente y fluida entre mente-cuerpo y entorno que se desarrolla mediante el movimiento, las sensaciones, los pensamientos y emociones.

El cuidado es de por sí un proceso dinámico, fluido y creativo en el que la técnica surge como consecuencia de una práctica repetida y sistemática. Es en la necesidad de estos cuerpos, producto de la limitación de sus posibilidades, y es en la experiencia de contacto que genera el cuidado, donde surge la exploración encarnada y situada y, por tanto, aparece un espacio creativo de acción para el bienestar (Dokumaci, 2023).

Tecnología y su relación con las PAA

Para poder establecer la relación entre estos dos conceptos, resulta primario preguntarse cuál sería el sentido de vincular, en primer lugar, dos disciplinas que parecen estar tan equidistantes a primera vista: la ciencia y las artes. Con este objetivo se intentará responder a las siguientes preguntas: ¿Cuál es el aporte de incorporar a esta discusión centrada en el fenómeno artístico y en sus procesos de aplicación, el concepto de tecnología? ¿De qué manera se va a entender la tecnología, desde un paradigma basado en las artes?

En primer lugar, resulta crucial mencionar que la palabra tecnología comparte con el arte su raíz epistemológica. La palabra tecnología posee dos componentes: téchnē “arte” y lógos “tratado”. La téchnē hace referencia tanto al arte como a la artesanía y, para los griegos, era entendida como el conocimiento práctico aplicado a la acción de crear. De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, “tecnología” se define como el “conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico” y como “el conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un determinado sector o producto”. Desde su raíz grecolatina, la tecnología sería entonces el conocimiento y el estudio que estas acciones de creación producen; aquel conjunto de conocimientos, habilidades, técnicas y procesos desarrollados por los seres humanos para transformar su entorno y satisfacer necesidades específicas.

Spatz (2015), en este sentido, señala que lo que los cuerpos pueden ejecutar en contextos similares es definido como técnica. Este concepto se caracteriza por ser colectivo y transmisible, permitiendo que su aplicación y transmisión se dé a través del tiempo y entre distintos grupos. No obstante, cuando se pone en práctica en un escenario particular, la técnica se convierte en práctica. Este proceso la hace específica, única y profundamente influenciada por el contexto, los cuerpos que participan y las materialidades propias de la situación.

Desde el punto de vista del cuidado, la técnica es el resultado de la aplicación práctica de esos conocimientos sobre el cuidado, así como aquellos procedimientos orientados a la creación de herramientas, sistemas y métodos que permitan mejorar las condiciones de vida o resolver problemas de la cotidianidad derivados de la acción de cuidar. La tecnología no solo implica aparatos físicos, sino también procesos intangibles, dado que las acciones de cuidado están en constante interacción con factores sociales, culturales, éticos y ecológicos.

Desde esta perspectiva, las prácticas artísticas pueden ser consideradas una tecnología de cuidado. El arte, desde una mirada aplicada, se entiende no solo como una expresión estética o creativa, sino como un sistema activo que genera bienestar, conexión y transformación en comunidades y entornos a través de acciones concretas. Estas acciones son, de acuerdo con lo revisado, acciones de cuidado que producen afectos. Al igual que otras formas de tecnología, el arte puede diseñarse para abordar necesidades humanas, fomentando vínculos humanos a través de interacciones estéticas.

Conclusiones

Las fuentes revisadas demuestran la presencia sostenida de prácticas comprometidas con lo social en el medio artístico y en el ámbito académico, desde el surgimiento de las vanguardias y neovanguardias del siglo XX. Se aprecia una evolución conceptual desde movimientos y corrientes de arte comunitario, arte contextual y arte activista donde se incluían manifestaciones, prácticas y procesos de diverso tipo hacia la consolidación de un concepto más preciso que permita definir, caracterizar y estudiar estos fenómenos bajo el paraguas de lo que aquí se ha definido como “Prácticas Artísticas Aplicadas”.

Este concepto dialoga con los ya propuestos por otros autores anteriormente, como el de prácticas artísticas “colaborativas” en Palacios (2009) y el de prácticas artísticas “situadas” en Mesías-Lema et al. (2022), dado que en ambos casos se hace referencia a los mismos antecedentes historiográficos donde los movimientos y personas artistas promueven un arte participativo y comprometido con el bien común; donde lo artístico, lo comunitario y lo político confluyen para resolver problemas sociales desde una perspectiva artística que trasciende los márgenes de las propias disciplinas.

Al enfatizar las prácticas artísticas aplicadas como tecnologías de cuidado, se ha demostrado la necesidad de contextualizar el trabajo creativo desde una perspectiva afectiva, política e intersubjetiva. Si se entiende el cuidado como un proceso epistemológico y como una habilidad que permite generar las condiciones necesarias para crear y sostener el bienestar individual y colectivo, y se definen las prácticas artísticas aplicadas como prácticas situadas y colaborativas, centradas en los afectos que producen en espectadores y actantes de una experiencia estética, desde una dimensión sensible, perceptiva y ética, es posible concluir que las artes visuales, musicales y escénicas, orientadas a la transformación social, constituyen tecnologías efectivas de cuidado que operan como procedimientos y estrategias de mutua solidaridad y mutualidad entre las comunidades.

El uso de las artes escénicas, musicales y visuales como tecnologías para el autocuidado de las personas, las comunidades y los territorios, ofrece una vía poderosa para abordar problemáticas sociales complejas, al ofrecer estrategias innovadoras para generar procesos diversos de transformación. A través de la expresión artística y la participación comunitaria, estas disciplinas facilitan la creación de entornos más inclusivos, cohesivos y resilientes. Al integrar las artes como estrategias de cuidado y desarrollo comunitario, se puede mejorar significativamente el bienestar individual y colectivo, promoviendo una sociedad más justa y equitativa.

Lo anterior permitiría avanzar en la investigación y promoción de las Prácticas Artísticas Aplicadas, desde principios más bioéticos y sostenibles. Actualmente, el desarrollo de líneas de investigación, así como de programas formativos a nivel de pregrado y posgrado, son todavía escasos y dispares en cuanto a los grados de desarrollo que alcanzan para cada una de las disciplinas artísticas. Se estima que esto retrasaría una revisión, sistematización y transferencia de metodologías más completa, la cual resulta urgente poder desarrollar. Este artículo es un primer paso en esa vía, al proponerse llevar esta discusión hacia espacios de investigación/creación más avanzados en las artes.

Referencias bibliográficas

Alacovska, A., Bissonnett, J. (2021). Care–ful Work: An Ethics of Care Approach to Contingent Labour in the Creative Industries. Journal of Business Ethics, 169, 135–151 https://doi.org/10.1007/s10551-019-04316-3

Ardenne, P. (2006). Un arte contextual: Creación artística en medio urbano, en situación, de participación. Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo.

Balme, C. (2008). Introducción a los estudios teatrales. Frontera Sur Ediciones.

Blasco, J., Valldosera, E. (2011). Entrevista a Eulàlia Valldosera por Jorge Blasco Dependencia mutua: Las fronteras han sido mi territorio de trabajo. Revista Fe de errata# revista de artes visuales/ /fronteras, migraciones y desplazamientos, (5), 226-241.

Bourriaud, N. (2007). Estética relacional (Original publicado en 1998). Adriana Hidalgo Editora.

Cuenca, A. y Bermúdez, R. (2018). ¿PERO ESTO QUÉ ES? Del arte activista al activismo artístico en América Latina, 1968-2018. El Ornitorrinco Tachado. Revista de Artes Visuales Universidad Autónoma de México, (8), 17-28. https://ornitorrincotachado.uaemex.mx

Depetris Chauvin, I. y Taccetta, N. (Comps.). (2022). Performances afectivas. Artes y modos de lo común en América Latina. Teseo.

Dokumaci, A. (2023). Activist affordances: How disabled people improvise more habitable worlds. Duke University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctv2v389dq

Felshin, N. (2001). ¿Pero esto es arte? El espíritu del arte como activismo. En P. Blanco, J. Carrillo, J. Claramonte y M. Expósito (Eds.), Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa (pp. 73-94). Ediciones Universidad de Salamanca.

Foster, H. (2001). El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo. Akal.

Keska, M. y Martín López, D. (2009). El concepto de vanguardia y neovanguardia en el cine y en el arte contemporáneo. En C. Giménez Navarro y C. Lomba Serrano (Coords.), El arte del siglo XX (pp. 425-434). Instituto Fernando El Católico, Universidad de Zaragoza.

Lacy, S. (Ed.). (1995). Mapping the Terrain: New Genre Public Art. Bay Press.

Laddaga, R. (2006). Estética de la emergencia. Adriana Hidalgo Editora.

Linietsky, P. (2023). Formas de la performance y modos de la sensibilidad en el común sudamericano. Punto Sur, (9), 284-288. https://doi.org/10.34096/ps.n9.13059

Lynch, K. (2007). Love labour as a distinct and non-commodifiable form of care labor. The Sociological Review, 55(3), 550–570.

Manonelles Moner, L. (2016). La estética del cuidado: La creación como actitud y compromiso. Anales de Historia del Arte, (26), 253-272. http://dx.doi.org/10.5209/ANHA.54056

Martín-Hernández, R. (2019). Prácticas artísticas contemporáneas y circulación de afectos. Relaciones entre imagen, experiencia, agencia y afectividad. Revista Arte, Individuo y Sociedad, 32(3), 697-714. https://doi.org/10.5209/aris.65203

Mesías-Lema, J., Alvarez-Barrio,C. López-Ganet, T., Eiriz, S. (2022). Prácticas Artísticas Situadas: mediación, activismo y derechos ciudadanos en los procesos participativos (también) Situados. Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico, (15), 228-249.

Monge, J. (2023). La estética del cuidado. Ediciones Universidad de Navarra.

Morgan, S. (1995). Looking back over 25 years. En M. Dickson (Ed.), Art with People (pp. 3-12). AN Publications.

Motos, T. y Ferrandis, D. (2015). Teatro aplicado. Octaedro.

Nicholson, H. (2005). Applied Theatre: The Gift of Drama. Palgrave Macmillan.

Ontoria, M. M. (2019). Arroyarte: Desarrollo comunitario a través del arte en un espacio rural periurbano [Tesis de pregrado, Universidad de Valladolid]. https://uvadoc.uva.es/handle/10324/37975

Palacios, A. (2009). El arte comunitario: Origen y evolución de las prácticas artísticas colaborativas. Arteterapia: Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social, (4), 197-212. https://revistas.ucm.es/index.php/ARTE/article/view/ARTE0909110197A

Prentki, T. y Preston, S. (Eds.). (2009). The Applied Theatre Reader. Routledge.

Ramos, D. (2013). ¿Qué son las ‘prácticas artísticas comunitarias’? Algunas reflexiones prácticas y teóricas en torno a la construcción del concepto. Revista (pensamiento), (palabra)... y (obra), (9), 116-133. https://doi.org/10.17227/2011804X.9PPO116.133

Red de Conceptualismos del Sur (RcS) (2012). Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Rojas, C., López, D., Castillo, D., Riveros, T. (2022). Movimiento sensible. Aproximaciones somáticas para la formación actoral. Editorial Puntángeles.

Romero, A. y Giménez, M. (2005). Gestiones artísticas: Una alternativa al consumismo. Contratiempo, (31), 11.

Sedano, A. (2016). El Teatro Aplicado como campo científico-didáctico en la formación docente. Sistematización teórica y propuesta curricular para el desempeño del profesorado [Tesis de Doctorado, Universidad de Alcalá]. https://ebuah.uah.es/dspace/handle/10017/41362?locale-attribute=en

Sedano, A. (2019). El Teatro Aplicado como campo interdisciplinario de investigación en los Estudios Teatrales. Artnodes, (23), 104-113. https://doi.org/10.7238/a.v0i23.3260

Sedano-Solís, A. S. (2024). “Teatro Aplicado: una precuela teórica necesaria” [Ponencia]. 1° Congreso de Estudios Escénicos y Teatrales. Coordinación de Posgrados del Departamento de Teatro de la Universidad de Chile en asociación con el LAB Escénico del Festival Internacional Teatro a Mil. Centro Cultural Gabriela Mistral, Santiago, Chile.

Shaughnessy, N. (2012). Applying Performance: Live Art, Socially Engaged Theatre and Affective Practice. Palgrave Macmillan.

Sofía, G. (Coord.). (2010). Diálogos entre teatro y neurociencias. Artez Blai.

Spatz, B. (2015). What a body can do: Technique as knowledge, practice as research. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315722344

Thompson, J. (2009). Performance Affects: Applied Theatre and the End of the Effect. Palgrave Macmillan.

_______________________________

1 Pontificia Universidad Católica de Chile, Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado (MICARE), Chile. Email: asedano@uc.cl