Ciencia y Educación, Vol. 9, No. 2, septiembre, 2025 • ISSN (impreso): 2613-8794 • ISSN (en línea): 2613-8808

EL SILENCIO EN LAS ARTES Y LA EDUCACIÓN

Silence in arts and education

DOI: https://doi.org/10.22206/ciened.2025.v9i2.3470

Ricard Huerta1

Recibido: 22/02/2025 • Aceptado: 02/06/2025

Cómo citar: Huerta, R. (2025). El silencio en las artes y la educación. Ciencia y educación, 9(2), 173-185. https://doi.org/10.22206/ciened.2025.v9i2.3470

Resumen

En el presente artículo se analizan las implicaciones educativas, artísticas y culturales que conlleva reflexionar sobre el silencio, revisando una serie de rasgos que detectamos a partir de dicha realidad, y que podemos recuperar indagando en los universos de las artes, las ciencias y la educación. La investigación se elabora a partir de una mirada auto-etnográfica, una metodología de corte cualitativo que favorece el acercamiento personal hacia las distintas facetas que se pueden escrutar sobre un aspecto concreto. Se ha optado por introducir algunas ilustraciones, que planteadas desde la Investigación Basada en Artes constituyen también un relato con argumento propio en el conjunto del análisis. Nuestra práctica docente, centrada en la formación del profesorado, se enriquece incorporando elementos novedosos desde las artes.

Palabras clave: arte, educación, silencio, auto-etnografía, investigación basada en artes.

Abstract

This article analyses the educational, artistic and cultural implications of reflecting on silence, reviewing a series of features that we detect from this reality, and that we can recover by investigating the universes of the arts, sciences and education. The research is carried out from an autoethnographic perspective, a qualitative methodology that favours a personal approach to the different facets that can be scrutinised on a specific aspect. It has been decided to introduce some illustrations, which, proposed from the Arts-Based Research, also constitute a story with its own argument in the whole analysis. Our teaching practice, focused on teacher training, improves by incorporating innovative elements from the arts.

Keywords: art, education, silence, auto-ethnography, arts-based research.

Introducción

Los procesos creativos son fundamentales en la formación docente, de manera que en la preparación del futuro profesorado, las artes adquieren un importante acento innovador. Cuando nos referimos a educación artística no podemos separar las dos realidades que confluyen en esta conjunción, ya que tanto el arte (la producción artística, el goce estético), como la educación (los procesos de enseñanza-aprendizaje, la formación del profesorado), suponen partes inseparables de la unidad que entendemos como educación artística (Baldacchino, 2024). Es por ello que nuestra tarea formativa y artística se nutre de la combinación entre la teoría y la práctica, acercándonos también a la metodología de las Arts-Based Research (ABR), ya que mediante la investigación basada en artes atendemos a las necesidades que comporta preparar al futuro profesorado (Morris & Paris, 2022). Cuando formamos a docentes en materia de educación artística disponemos de poco tiempo. Conscientes de las dificultades, combinamos la formación estética y la práctica artística en el taller, de manera que se aprende, al mismo tiempo que se crea (Barone & Eisner, 2011). Los talleres de arte fomentan un profesorado más atento a las posibilidades de la educación artística. Para lograr nuestro objetivo, incorporamos una vertiente teórica importante. El modelo que planteamos permite al alumnado reflexionar sobre problemáticas artísticas, culturales, sociales y educativas. Estas aportaciones también incluyen la reflexión sobre aspectos poco abordados en el currículum oficial. En esta ocasión incidimos en el silencio, un elemento clave en la producción artística, y una cuestión relevante en educación.

El presente trabajo pone el acento en la capacidad del silencio para activar mecanismos creativos en el aula. Establecemos un espacio de mediación entre las artes y la educación, revindicando el poder de dicho silencio como elemento clave para la creación artística. El silencio es un aspecto olvidado en el currículum escolar, y no existe en la formación de profesionales de la docencia, algo que podría abordarse desde el teatro (Alfonso-Benlliure & Motos-Teruel, 2023). Mediante elementos como el silencio podemos acercar al futuro profesorado hacia las artes visuales y la música, ya que incorporando aspectos innovadores se les anima a crear reflexiones artísticas (Salido-López, 2021). Al tratar temas poco abordados anteriormente, el alumnado puede conocer temáticas o procesos reveladores (Huerta, 2022). Como docentes nos nutrimos de la tradición del teatro, en tanto que actores sobre un escenario. Al alumnado le interesan las cuestiones de identidad, lo cual nos lleva irremediablemente hacia las artes como ámbitos de representación (Sarzedas et al., 2023). Al preparar los talleres incorporamos elementos motivadores, incidiendo en su propia identidad docente (Huerta, 2024). Reflexionar sobre las posibilidades artísticas y educativas del silencio permite elaborar un discurso propio sobre la presión que ejercen los medios, así como las redes sociales y todos los ruidos comunicativos que nos entretienen (Albaladejo-Ortega & Sánchez-Martínez, 2019).

Metodología y objetivos

El objetivo principal consiste en elaborar una reflexión sobre cómo el silencio puede utilizarse en la formación de profesorado para incentivar la educación artística. Entre los objetivos secundarios, analizar la efectividad de la Investigación Basada en Artes. Se establece un acuerdo consensuado con todo el alumnado participante, que no dispone de seguridad o habilidades suficientes para atreverse con experiencias creativas artísticas (Ramón-Verdú et al., 2022). Los proyectos les permiten adquirir destrezas, trabajando ideas y materiales diversos, mediante talleres que posibilitan los ejercicios artísticos, conociendo conceptos teóricos y contenidos estéticos con los cuales estimular la reflexión y la creatividad. Se busca la manera de mirar y representar dicha experiencia, utilizando representaciones artísticas. Se inicia así un contacto más directo con las distintas manifestaciones del arte, mediante actividades que permitan familiarizarse con los espacios donde se potencia la creación y la educación patrimonial (Fontal-Merillas & Castro-Martín, 2023). Gracias a las experiencias vividas por el alumnado el arte se convierte en escenario fecundo para fortalecer su autoestima y su capacidad creadora (Soto-González et al., 2023), lo cual comporta beneficios para la salud y el bienestar (Sutton, 2020).

Animamos al alumnado a generar investigación artística, de modo que les permita sentirse docentes que buscan en los procesos creativos la oportunidad de indagar desde la práctica (Fontal-Merillas & Martínez-Rodríguez, 2024). La metodología de la práctica artística como investigación permite evocar nuevas formas de vehicular ideas y sensaciones, con la determinación de contribuir a crear un acceso al conocimiento y a una sensibilidad menos convencional. Las imágenes nos permiten estudiar sistemáticamente el trabajo en un contexto contemporáneo, mediante la reflexión educativa y la investigación con métodos artísticos (Leavy, 2019).

La Investigación Basada en Artes aporta reflexividad, conectando las distancias entre el yo y el nosotros. El presente trabajo se presenta como un relato auto-etnográfico, planteando la investigación desde la perspectiva de las historias de vida, un concepto muy arraigado en la investigación etnográfica, especialmente en las cuestiones relativas a educación, arte y humanidades. Se trata de una metodología que se adentra en el conocimiento de la vida de las personas. Es un método de investigación cualitativa que profundiza en las vivencias individuales y colectivas, recopilando relatos detallados de experiencias vividas, narraciones personales, recuerdos y reflexiones. Un enfoque especialmente útil para explorar aspectos menos tangibles de la vida como los valores, motivaciones, emociones, identidades y significados de las acciones.

El silencio en el teatro

“Dependemos de lo aprendido, de lo sabido, para configurar nuestra manera de estar en el mundo. Porque no estamos en el mundo, sino que somos en el mundo.” (Lledó, 2022, p. 69)

La obra de teatro titulada Silencio está interpretada en solitario por la actriz Blanca Portillo. El dramaturgo Juan Mayorga elabora en esta pieza un discurso sobre el teatro convertido en experiencia poética. Blanca Portillo y Juan Mayorga son dos grandes referentes del teatro contemporáneo. Amigos y cómplices, se unen en el espectáculo teatral Silencio para hablarnos de cuestiones que van más allá de la representación, ya que nos emplazan a reflexionar sobre nuestro papel en la sociedad. El argumento es el silencio, como forma de comunicación, como elemento sensible. La actriz se pone en el papel (y en la piel) de Juan Mayorga. La obra nos lleva a 2018, momento en que el escritor fue elegido miembro de la Real Academia Española de la Lengua. El dramaturgo va a ingresar en la Academia pronunciando un discurso titulado Silencio. Ha elegido hablar sobre el silencio en la vida y en el teatro. También viajar por silencios teatrales que resuenan en su memoria y en su cuerpo. Igual que a los espectadores, esos silencios son los de su propia vida. Quizá lo más importante sea, para quien pronuncia el discurso y para quienes lo reciben, escuchar juntos el silencio. Durante la pandemia pensaron juntos cómo construir ese Silencio. En esos meses de la pandemia de Covid-19 pudimos comprobar que la ciudad era capaz de permanecer en silencio. El mundo académico es, en última instancia, un verdadero teatro. La Covid-19 nos reconcilió con el silencio. En la interpretación de Portillo el silencio recorre numerosos momentos. Se trataba de dar voz a la ausencia de sonido, de dar presencia a quien habitualmente no es tenido en cuenta. Un modo de transmitir al profesorado estos saberes sobre el silencio mediante el teatro consiste en animarlos a componer una pieza escénica en la que domine el silencio.

El silencio en la música

“Si no tuviéramos las palabras, no solo sería un silencio terrible; también sería una oscuridad interior, un apagón del ser deslizado ya hacia la nada, una insipiencia, una inconsciencia insuperable.” (Lledó, 2022, p. 79)

Como músico intérprete recuerdo que durante mi etapa de estudiante en el conservatorio nos enseñaban que el silencio era la ausencia de sonido. Es decir, el silencio era aquello que ocurría cuando cuando faltaba lo verdaderamente importante, que era el sonido. Así me formé en música, pensando que el silencio era una ausencia. Durante los años de elaboración de mi tesis doctoral empecé a plantearme seriamente la presencia del silencio en las artes. Mi investigación era sobre la imagen de las letras y las posibilidades gráficas del alfabeto. Elaboré un texto muy impregnado por la semiótica. Centré el estudio en la década de 1950, analizando las revistas publicadas en esos años. En ese momento de la historia surge con fuerza la escultura de Henry Moore, un artista que incorpora el vacío como elemento esencial en sus obras. Sus trabajos potencian los vacíos y llama la atención hasta qué punto adquieren importancia los huecos. Actualmente, artistas como Anish Kapoor también utilizan el vacío y el silencio como argumentos en sus piezas. La atracción hacia el vacío y el silencio por parte de artistas visuales y músicos tuvo un momento importante tras la Segunda Guerra Mundial, al mismo tiempo que se producía un aumento del interés por el arte y las culturas orientales, donde estos elementos compositivos adquieren una importancia radical. John Cage (1912-1992), compositor, teórico, poeta, artista, considerado un pionero de la música electrónica y del uso no estándar de instrumentos musicales, fue uno de los representantes de vanguardia de posguerra, uno de los compositores más influyentes del siglo XX, y una de las figuras más importantes del arte contemporáneo. Su aportación se considera decisiva en el desarrollo de la danza moderna, principalmente a través de su complicidad con el coreógrafo Merce Cunningham, su compañero sentimental.

En 1952 John Cage compone 4’33’’, obra musical en tres movimientos. La pieza puede ser interpretada por cualquier instrumento o conjunto de instrumentos. En la partitura, con una única palabra, “Tacet”, se indica al intérprete que ha de guardar silencio y no tocar su instrumento durante cuatro minutos y treinta y tres segundos [Figura 1]. 4’33” se ha convertido en la obra más famosa y controvertida de John Cage. Marcel Duchamp, verdadero artífice del rompimiento con la tradición occidental que negaba el silencio y el vacío en tanto que formas expresivas, era amigo, maestro y colaborador de John Cage. Duchamp impulsó el concepto como nueva entidad para el arte, y es precisamente su atrevimiento lo que propició buena parte de lo que ahora conocemos como arte contemporáneo (Jiménez, 2023). Las referencias sobre Marcel Duchamp suelen acumular un conjunto de tópicos simplificadores, que cierran un verdadero acceso a lo que este artista significa en el arte. Su obra y su posición pública nos transmiten cuestiones de gran relevancia sobre la condición humana, a través de su manera de entender el arte como una puesta en acción, una construcción mental y visual, en la que se integran como trasfondo la poesía y la filosofía. Las aportaciones de John Cage fundirían en un mismo escenario la música y las artes visuales, al preconizar lo que conocemos como arte sonoro. Durante la elaboración de mi tesis doctoral trabajé mucho con profesionales de Barcelona que eran apasionados de la cultura Zen, de modo que el silencio está muy presente en sus obras. Entrevisté a personajes como Ricard Giralt Miracle, Joan Brossa, Antoni Tàpies, o Alexandre Cirici Pellicer, quien firmaba sus diseños con el pseudónimo “Zen”. El silencio es necesario, un patrimonio, un derecho.

Figura 1.

Portada de la edición de la partitura 4’33’’ de John Cage

Fuente: autoría.

Para el compositor Francisco Monteiro el silencio constituye toda una revelación, y nos ofrece un efervescente catálogo de los diferentes tipos de silencios (Monteiro, 2017). El silencio es, en principio, la ausencia de sonido. Estar en silencio, no oír ni hablar, no emitir ningún sonido. Sabiendo que el sonido es el resultado de las vibraciones, será la inexistencia de estas vibraciones lo que caracteriza el silencio. El silencio es imposible de obtener con los oídos abiertos, porque no existe en la vida, más bien existe como absoluto, como ideal, como concepto. Siempre podemos escuchar el aire que respiramos, la naturaleza, la ciudad, nuestros pensamientos, incluso el sonido que suena cuando nos tapamos los oídos con fuerza. Comparándolo con las artes visuales, quizás el silencio ocurre en ese lugar donde hay ausencia de la materia de la escultura.

Quienes somos músicos trabajamos con sonidos y silencios ocasionales. Como la página vacía para el escritor y el lienzo en blanco para el pintor, el silencio es un espacio con posibilidades de inmensa libertad, donde quien crea puede depositar todos sus deseos, dando forma a la obra. Pero también es un espacio fuertemente opresivo en la medida que se requiere que no exista. En ese deseo de sonido, de ocupar el tiempo del oyente, de construir en ese tiempo, surge la idea de un continuo sonoro, muy común en la música occidental desde el canto litúrgico medieval. Podemos entender el verdadero silencio de una manera más radical, como muerte, ausencia, de modo que sólo nuestras creencias podrán ocupar este silencio con imágenes y mitos. El silencio es, por tanto, simbólico y se refiere incluso a un campo más amplio del lenguaje cotidiano. Silenciar a alguien es censurarlo, restringir su libertad o incluso quitarle la vida. Rememoramos el silencio como aprendizaje, práctica ancestral del aprendiz ante el maestro, el silencio como sabiduría y como actitud, guardar silencio cuando algo no es apropiado o del todo necesario decir. El silencio puede ser una actitud hacia los demás o hacia lo que nos rodea. Ver películas en silencio supone una parte importante de la situación dramática de esa película. Y está el silencio zen, como aceptación de la existencia y la inexistencia, cercano al desapego y vaciamiento de sensaciones y emociones. En 1959, John Cage presentó su libro Silence, una especie de poema visual y sonoro donde apela al silencio como forma sensible. Llevar el silencio en las artes visuales a la formación de docentes supone implicarles en la tradición del arte conceptual y del arte sonoro, animándolos a componer partituras innovadoras y seductoras.

El silencio en las artes visuales

“El silencio es un arma eficaz; en la escuela, cuando tenía que comparecer ante el director o ante los profesores, me obstiné siempre en callar” (Böll, 1985, p. 13).

Nos imaginamos a los astronautas en sus paseos espaciales gozando de un inaudito silencio. El artista Robert Rauschenberg asistió el 16 de julio de 1969 al despegue del “Apolo 11” desde cabo Cañaveral, entonces cabo Kennedy. Le invitó la NASA, que había puesto en marcha un programa de arte, que todavía existe. La agencia quería que reconocidos creadores captaran para la posteridad la emoción e incertidumbre del asalto a la Luna. Con los años, se sumaron a la iniciativa artística de la NASA firmas como Norman Rockwell, Andy Warhol, o Annie Leibovitz. Robert Rauschenberg inmortalizó la aventura espacial del primer viaje a la Luna en Stoned Moon (1969-70), una serie de 34 litografías inspiradas por el gran viaje humano del siglo XX, el de la tripulación del “Apolo 11”. Animo a mis estudiantes a leer textos, entre los cuales Cámara Lúcida de Roland Barthes es un clásico muy recomendable. Se trata de un texto que habla sobre la muerte, y es un tema que trabajo en clase con el alumnado. Tiendo a valorar la parte educativa de estas temáticas, y la vinculación que puedan tener con la formación del profesorado. Según Barthes existe un elemento que viene a perturbar el studium, un elemento que el autor denomina punctum, pinchazo, agujero, pequeña mancha, pequeño corte, y casualidad. Para Barthes el punctum de una foto es ese azar que en ella me despunta, pero que también me lastima, me punza (Barthes, 2005). La huella que deja en mí la fotografía de Filiberto en su DNI genera desde luego un efecto punzante que puedo comprender mejor gracias al relato semiológico que nos descubre Roland Barthes.

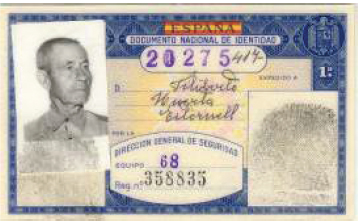

Mi abuelo Filiberto nunca me dijo que había estado en la cárcel. Fue capaz de transformar en silencio ese sufrimiento. Pasó cinco años en las cárceles del franquismo, condenado a muerte. Su figura renace gracias a la curiosidad que imprime el silencio como argumento creativo [Figura 2]. En 1943 se le conmuta la pena de muerte por cadena perpetua, y en 1944 sale de la cárcel. Las sentencias de Filiberto y Nicomedes son idénticas. Los papeles donde se les condena a la pena capital parecen documentos calcados. En el mismo documento solo cambian los nombres. La foto del carné de Filiberto es la única imagen suya que se conserva. La huella que deja la fotografía de Filiberto en su DNI genera desde luego un efecto punzante que se comprende mejor gracias al relato semántico que nos descubre Roland Barthes. El silencio es muy importante en la tradición del arte, tan importante como la ironía. Se trata de temas de los que se habla poco, por lo que toma relevancia elaborar un discurso sobre estas cuestiones. De nuevo temas innovadores para tratar con el futuro profesorado, que debe abordar también las cuestiones complicadas.

Figura 2.

DNI de Filiberto Huerta Estornell, represaliado

Fuente: autoría.

El silencio de los perdedores, miedo, cautela, ocultación

“La educación es, pues, la invención y el cultivo de la libertad. Por eso, los que han pretendido dominar la mente de los ciudadanos y convertirlos en súbditos entontecidos, han intentado, con éxito a veces, controlar y manipular la educación.” (Lledó, 2022, p. 59)

En el film titulado El maestro que prometió el mar, película de 2023 dirigida por Patricia Font, se relata una historia basada en hechos reales, donde un maestro republicano español sufre el acoso y asesinato durante el inicio de la Guerra Civil. Las dictaduras conllevan mucho silencio, ya que quienes gobiernan a golpe de miedo y sangre obligan a buena parte de la población a callar sus sentimientos, a ocultar lo que realmente piensan y sienten. Lamentablemente, las dictaduras son una constante en la historia, y los relatos de los perdedores llenan de silencios las memorias de muchas familias. Se puede defender la idea del silencio como patrimonio, especialmente cuando se habla de memoria y arte (Huerta & Rodríguez-López, 2024). Es una cuestión que se puede trabajar en diferentes acciones artísticas y educativas. Desde lo personal, cuando se tiende hacia el estudio autoetnográfico, el silencio forma parte de las vivencias, también a nivel profesional.

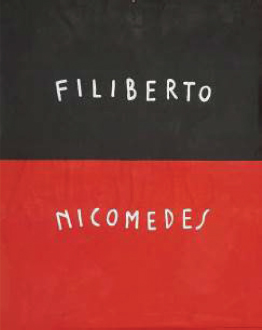

Filiberto y Nicomedes es un lienzo de tamaño considerable, un homenaje a dos personas, cuyos nombres son peculiares, que estuvieron en prisión, dos hombres que pasaron cinco años de sus vidas en las cárceles de Franco [Figura 3]. Todos estos hechos crueles habían permanecido silenciados durante décadas. El miedo ha perpetuado el silencio, provocando décadas de silencio. Es el silencio lo que se reivindica aquí como patrimonio. Cuando se presentó el cuadro en público mucha gente empezó a hablar de sus familiares, que también habían estado en prisión, en las cárceles del dictador. En una familia de represaliados el silencio toma presencia como patrimonio. No se hablaba del paso de alguien por la cárcel porque a la cárcel van los criminales, los delincuentes. No se habla de ellos por vergüenza. Pero Filiberto no era un delincuente, sino una persona que defendió en su momento el gobierno votado democráticamente. Filiberto nunca fue un delincuente, pero la familia siempre había silenciado esta parte de su historia, por miedo a la represión.

Figura 3.

Filiberto y Nicomedes. Pintura sobre lienzo. 200x165cm

Fuente: autoría.

La pieza Filiberto y Nicomedes es una pintura de historia, con historias. Tuvimos a nuestros abuelos encerrados en las cárceles de la dictadura franquista. En el Archivo Nacional de Madrid se encuentran los expedientes de las sentencias por las que fueron condenados, inicialmente a pena de muerte, luego conmutada por cadena perpetua. Este es un homenaje póstumo a nuestros abuelos, a los hombres que lucharon contra la dictadura. Los colores del cuadro son el negro y el rojo. Nicomedes era rojo, Filiberto era negro. Una de las pocas cosas que escuché sobre la guerra cuando era pequeño fue precisamente esta idea de los colores, los colores de los perdedores eran rojos y negros. Los fascistas, los ganadores, eran azules. Para evitar volver a caer en los mismos errores, debemos explicar a nuestro alumnado, futuro profesorado, el papel del miedo, el silencio y la represión en las dictaduras. Otro aspecto para destacar de la pintura es que se trata de un palimpsesto. Esta misma tela estuvo expuesta en una Feria del Libro. Las obras se exhibieron en los balcones de las casas históricas donde tenía lugar la Feria. Una impresionante tormenta y la lluvia constante que duró dos días destrozaron la pintura. Nadie tuvo la precaución de resguardar la obra de las inclemencias atmosféricas. Algunos artistas que participaban fueron personalmente a recoger sus trabajos durante la tormenta. Yo no pude resguardar la obra del azote del agua. Conservo fotografías de lo que había sido la pintura, donde se puede ver el fondo rojo con una gran estrella amarilla [Figura 4]. La obra estaba dedicada a uno de los libros más leídos de la historia: El capital de Karl Marx, Das Kapital.

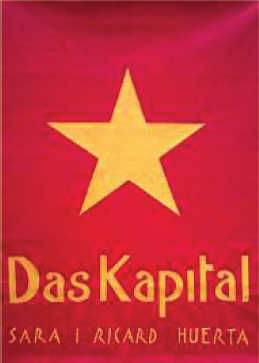

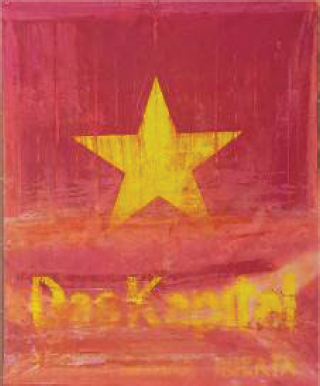

Figura 4.

Das Kapital. 2013. Pintura sobre lienzo. 200x165cm

Fuente: autoría.

La obra Filiberto y Nicomedes es un palimpsesto, ya que detrás de la tela todavía se pueden ver los restos de aquella pintura titulada Das Kapital. Pero lo que vemos ahora es una sombra silenciada de lo que fue la pintura original. Hablando sobre la Guerra Civil descubrimos que nuestros respectivos abuelos paternos habían estado en la misma cárcel durante cinco años. Todo el silencio acumulado durante décadas salió a borbotones, con la intención de no perpetuar ese silencio, con las ganas de sanar esa herida, de dejar de alimentar ese llanto que nunca fue. El lienzo se convierte así en un palimpsesto de silencios. En realidad, este lienzo fue otro cuadro por la parte de atrás. Como El Capital es uno de los libros más leídos de la historia, podía funcionar bien que colgase de un balcón durante la celebración de la Feria del Libro. En la imagen [figura 5] se puede comprobar en qué estado volvió el cuadro.

Figura 5.

Das Kapital. Restos de la pintura original

Fuente: autoría.

Hay algo de silencio ahí, en esas marcas. El estado lamentable del cuadro se asemeja al estado de las personas que han sufrido represión y que durante décadas han tenido que silenciar su dolor. El silencio transformado en patrimonio. Surgió la idea de pintar en la misma tela el nuevo cuadro, porque formaba parte de una misma historia, de una tradición, de una obsesión por oscurecer, por eliminar determinados pensamientos. Son las dos caras de una misma moneda, la insistencia en callar las ideas de la disidencia. El silencio se convierte en forma de lucha callada, pero efectiva. Para las personas tranquilas y pacíficas, cuando se nos agrede, el silencio es una forma de defensa.

El silencio durante las pandemias

Un momento importante para entender el silencio como arte nos lleva a las décadas de 1980 y 1990, ya que el silencio forma parte de lo que ocurrió durante la pandemia del sida, en los primeros años de la propagación del VIH.

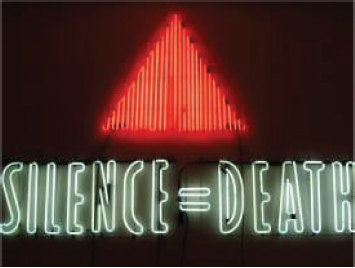

La obra de arte Silence equal Dead es un buen ejemplo de lo que significa callar, omitir, eliminar [Figura 6]. Al final todo esto supone muerte, ya que el silencio provoca muerte (Huerta & Alfonso-Benlliure, 2023). Se trata de un neón que nos habla de los primeros momentos de la lucha contra el sida por parte de los movimientos LGTB. El título se refiere de forma explícita a la muerte. La obra pertenece a la tradición de Act Up, un movimiento reivindicativo LGTB muy importante en Estados Unidos y en Europa. En Francia murieron miles personas por contagio de la enfermedad a causa del uso de jeringuillas reutilizadas. El error fue considerar que existían grupos de riesgo, entre los cuales se apuntaba directamente al colectivo homosexual. Estos prejuicios impidieron que se tomasen las medidas adecuadas, provocando miles de muertos a causa de lo que posteriormente ya se denominaron prácticas de riesgo.

Figura 6.

Silence equal Dead. Act-up New York. Hirshhorn Museum

Fuente: autoría.

Muestra de la brutal persecución hacia el colectivo homosexual es la iconografía LGTBI, un verdadero compendio visual de muchas realidades actuales vinculadas al respeto por las minorías (Calvelhe, 2021). Transmitir esta idea del silencio desde el patrimonio y el arte se convierte en algo muy significativo (Herraiz, 2021). Cuando hacemos visitas a museos, si la forma de trabajar con el grupo es realmente atractiva, las personas permanecen en silencio, de modo que el interés los lleva al silencio. El silencio es importante en determinados momentos de una visita, precisamente para intensificar la relación con el espacio, con las piezas, incluso con las personas que tenemos al lado. En relación con la lucha política, y la implicación personal en las reivindicaciones sociales, retomamos a Susan Sontag, quien se implicó en la lucha contra el sida, y fue consciente de la importancia de dar visibilidad a este problema (Sontag, 2003). Se criminalizó al colectivo LGTB, marginando a los enfermos y ocultando la verdadera causa de la enfermedad. De nuevo el silencio como pauta.

Ante la posibilidad de convertir el silencio en patrimonio, en un derecho compartido, romper el silencio supone un acto de justicia histórica. Al colectivo docente nos une la idea del palimpsesto, es decir, la posibilidad de ver nuestras vidas como una acumulación de capas. Un palimpsesto es un texto que está escrito sobre un material que se utilizó anteriormente para escribir. Los silencios son capas del mismo palimpsesto que nos identifica.

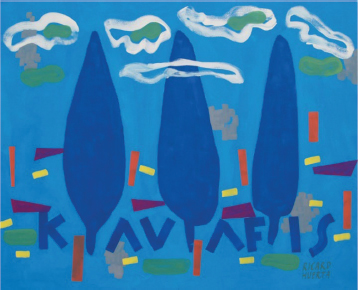

A finales de la década de 1980 y principios de los ’90, la lucha del movimiento LGTB por defender los derechos de las personas afectadas por el VIH generó todo un fenómeno de alcance global (Marche, 2017). Recordemos que el sida fue mortal hasta 1996. Hubo muchas manifestaciones, marchas reivindicativas en las que se le exigía a los gobernantes que tomasen medidas, a lo que se negaron radicalmente los dirigentes más influyentes del planeta. Por aquel entonces, el Silence equal Death era ya una pancarta reivindicativa. Tal y como analizó Michel Foucault, el poder tiene formas muy sutiles de entrar en la vida de las personas (Foucault, 1991), de modo que es el propio sujeto quien acaba culpándose a sí mismo, cautivado por los argumentos que estabilizan a las instituciones (Foucault, 2009). El hecho de empoderarse de elementos artísticos por parte del movimiento LGTB supuso la generación de hazañas impensables [Figura 7]. Numerosos documentos que podemos utilizar en clase servirán para explicar a nuestro alumnado el nacimiento de muchas de las realidades actuales vinculadas al respeto por las minorías (Navarro Espinach & Tejero, 2021).

Figura 7.

Kavafis, pintura de la serie HomoAlphabet. 2017. 81x100cm

Fuente: autoría.

Algunas obras de Keith Haring también nos hablan de silencio. En Barcelona se conserva una pieza original de Keith Haring en el muro lateral del MACBA, un mural que pintó en 1989 para una campaña de lucha contra el sida. A partir de todas estas informaciones, se trata de trasladar esta idea del silencio al terreno de la educación. Cuando educamos en el museo, el alumnado está en silencio. El interés lleva al silencio. El alfabeto puede funcionar como objeto de investigación, el alfabeto como imagen, no tanto como forma verbal, sino como forma visual. Nuestra mente ha integrado de forma contundente las formas del alfabeto, las formas geométricas del alfabeto. A partir del texto escrito establecemos también una idea del silencio, reivindicando las poéticas de la ausencia, y asumiendo la posibilidad de que dichas poéticas sean capaces de transformar la sociedad. Por otra parte, el alfabeto es una tecnología sofisticada que utilizamos de manera cotidiana, incluso en el cementerio, uno de los lugares donde podemos encontrar más letras. En la ciudad, las letras siempre están presentes, forman parte ineludible de la trama urbana. Al revisar el discurso social del diseño encontramos muchos nexos entre patrimonio, arte, tecnología, educación y medio ambiente (Huerta, 2024).

El derecho al silencio y conclusiones

En el ámbito jurídico, el derecho al silencio de los acusados es un principio que resuena con fuerza, resaltando la importancia de nuestros derechos individuales. El derecho al silencio es una práctica tradicional, con raíces que se remontan al derecho romano y canónico. Surgió como un remedio contra los abusos de la tortura y otros métodos coercitivos utilizados para extraer confesiones. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 elevó la importancia de este derecho, expresándolo en el artículo 11, y desde entonces ha sido un pilar de las garantías procesales en diversos ordenamientos jurídicos alrededor del mundo.

Es en silencio cuando mejor podemos plantearnos el sentido de nuestra presencia en el mundo, de la importancia que adquiere el tiempo en nuestro devenir, tal y como defiende el filósofo Byung-Chul Han, para quien resulta fundamental adaptar las cadencias de nuestro cuerpo a las necesidades que nos exige el ritmo frenético del modelo tecnológico actual (Han, 2023). Un modelo tecnológico que ha puesto en marcha mecanismos de control económico que nos llevan de nuevo al capitalismo desbocado (Lanier, 2023), obsesionado con la acumulación de riquezas para dejarlas en manos de unos pocos (Durand, 2021). Ekaitz Cancela analiza las distintas situaciones y establece sincronías globales entre las instancias de poder, detectando el interés de las multinacionales por llevarnos hacia un bloqueo mental desde la insistencia en lo tecnológico (Cancela, 2023). En el devenir tecnológico digital, caemos en la trampa del silencio del cero, el concepto matemático del silencio, que es lo que posibilita la efervescencia del propio universo digital, el bit, el cero y el uno, el contraste básico. Buscamos armonía, pero solamente encontramos vacíos, silencios, inmaterialidad, no-cosas (Han, 2021). Buceamos en la levedad de las pantallas, y perdemos el contacto con lo realmente valioso, con el deseo de hacer bien las cosas, con la materialidad y el contacto (Sennett, 2013). Es en la tecnología digital donde implosionan la mayoría de los parámetros sobre los cuales vivimos actualmente. Asumiendo el impacto que ha generado en nuestra existencia la llegada de lo digital, el silencio nos ofrece uno de los entornos más cálidos para encontrar los ritmos y los equilibrios deseados (Huerta, 2025).

Elaborar un discurso artístico sobre el silencio nos ofrece la posibilidad de transmitir estos saberes al futuro profesorado, entendiendo la ausencia como carga significativa. Tratar estas cuestiones en la formación de docentes nos permitirá abordar temas importantes para la juventud actual, como la muerte, el suicidio, la precariedad, la amistad o la pérdida. El silencio contiene una serie de argumentos con gran potencial creativo y artístico, algo que demuestra la tradición del silencio y el vacío en el arte, algo que podemos comunicar a nuestro alumnado mediante prácticas artísticas implicadas.

Referencias

Albaladejo-Ortega, S., & Sánchez-Martínez, J. (2019). El ecosistema mediático de la ficción contemporánea: relatos, universos y propiedades intelectuales a través de los transmedial worlds. Icono14, 17(1), 15-38. https://doi.org/10.7195/ri14.v17i1.1241

Alfonso-Benlliure, V., & Motos-Teruel, T. (2023). To perform or not to perform, that is the question: Drama activities and psychological wellbeing in adolescence. Applied Theatre Research, 11(2), 155-173. https://doi.org/10.1386/atr_00082_1

Baldacchino, J. (2024). Migrant Form and Art’s Education. International Journal of Art & Design Education, 43(3), 466-477. https://doi.org/10.1111/jade.12516

Barone, T., & Eisner, E. W. (2011). Arts-Based Research. Sage Publications.

Barthes, R. (2005). La cámara lúcida. Notas sobre la fotografía. Paidós.

Böll, H. (1985). Opiniones de un payaso. Seix Barral.

Calvelhe, L. (2021). Flower Power: compartiendo con el profesorado sobre feminismos, experiencias queer y educación artística. Educación Artística Revista de Investigación, 12, 215-227 https://doi.org/10.7203/eari.12.19374

Cancela, E. (2023). Utopías digitales. Imaginar el fin del capitalismo. Verso Libros.

Durand, C. (2021). Tecnofeudalismo. Crítica de la economía digital. La Cebra / Kaxilda.

Fontal-Merillas, O., & Castro-Martín, P. de (2023). El patrimonio cultural en la educación artística: del análisis del currículum a la mejora de la formación inicial del profesorado en Educación Primaria. Arte, Individuo y Sociedad 35(2). 461-481. https://dx.doi.org/10.5209/aris.83752

Fontal-Merillas, O., & Martínez-Rodríguez, M. (2024). Key themes in art education research: A bibliometric review. Arte, Individuo y Sociedad, 36(3), 747-757. https://doi.org/10.5209/aris.93852

Foucault, M. (1991). Tecnologías del yo y otros textos afines. Paidós.

Foucault, M. (2009). Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. Siglo XXI.

Han, B.-C. (2021). No-cosas. Quiebras del mundo de hoy. Taurus.

Han, B.-C. (2023). Vida contemplativa. Taurus.

Herraiz, F. (2021). Aprendiendo masculinidades a través de métodos visuales en investigación. Enlazando la dimensión académica, social y política en la subjetividad. Educación Artística Revista de Investigación, 12, 240-253. https://doi.org/10.7203/eari.12.19776

Huerta, R. (2022). La Memoria. Investigación Basada en las Artes para la formación del profesorado. Arte, Individuo y Sociedad, 34(1), 27-45. https://doi.org/10.5209/aris.70081

Huerta, R. (2024). Design of Ex-Libris to Face Identity Problems in the Teaching Community. NOWIS Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 18(1), 93-113. https://doi.org/10.18778/2450-4491.18.08

Huerta, R. (2025). Investigar el vacío. McGraw-Hill.

Huerta, R., & Alfonso-Benlliure, V. (2023). Creatividad e implicación docente. Análisis de factores que influyen en el respeto a la diversidad sexual del alumnado de secundaria. Aula Abierta, 52(1), 7-14. https://doi.org/10.17811/rifie.52.1.2023.7-14

Huerta, R., & Rodríguez-López, R. (2024). El diseño de los recuerdos. Arte y tecnología en la formación del profesorado. Educación, 33(64), 135-156. https://doi.org/10.18800/educacion.202401.A002

Jiménez, J. (2023). El aprendiz en el sol. Marcel Duchamp y la experiencia estética de la modernidad. La Oficina.

Lanier, J. (2023). Contra el rebaño digital. Un manifiesto. Penguin Random House.

Leavy, P. (Ed.) (2019). Handbook of Arts-Based Research. The Guilford Press.

Lledó, E. (2022). Identidad y amistad. Palabras para un mundo posible. Taurus.

Marche, G. (2017). La militance LGBT aux États-Unis Sexualité et subjectivité. Presses Universitaires de Lyon.

Monteiro, F. (2017). Do silêncio. En F. Lambert (coord.) Procura da Superfície. Corpo, artes e [in]visibilidade. Politécnico do Porto.

Morris, J. E., & Paris, L. F. (2022). Rethinking arts-based research methods in education: Enhanced participant engagement processes to increase research credibility and knowledge translation. International Journal of Research & Method in Education, 45(1), 99-112. https://doi.org/10.1080/1743727X.2021.1926971

Navarro Espinach, G., & Tejero, D. (2021). El Llibre d’Amic e Amat de Ramon Llull como inspiración en el arte homoerótico. Educación Artística Revista de Investigación, 12, 285-300. https://doi.org/10.7203/eari.12.20302

Ramón-Verdú, A. J., Villalba-Gómez, J. V., & Boj-Pérez, L. (2022). Análisis factorial sobre la formación creativa recibida en estudiantes universitarios. Profesorado, Revista de Currículum y Formación del Profesorado, 26(1), 259–279. https://doi.org/10.30827/profesorado.v26i1.17718

Salido-López, P. V. (2021). La Educación Artística ante el reto de enseñar a aprender: un estudio de caso en la formación de docentes. Arte, Individuo y Sociedad, 33(4), 1429-1447. https://doi.org/10.5209/aris.72439

Sarzedas A., Charréu L., & Sanches, A. (2023). Illustrating with words, writing with images: Teaching portuguese language with visual arts. Arte, Individuo y Sociedad, 36(2), 281-291. https://doi.org/10.5209/aris.90558

Sennett, R. (2013). El artesano. Anagrama.

Sontag, S. (2003). Ante el dolor de los demás. Alfaguara.

Soto-González, M. D., Rodríguez-López, R., & Renovell-Rico, S. (2023). Transdisciplinarity and Reflective and Creative Thinking through Art in Teacher Training. Education Sciences, 13, 1003. https://doi.org/10.3390/educsci13101003

Sutton, R. E. (2020). Discovery from Discomfort; Embracing the Liminal in Auto-Ethnographic, Biographical and Arts-Based Research Methods. International Journal of Art & Design Education. https://doi.org/10.1111/jade.12321

_______________________________

1 Universitat de València, España. Email: ricard.huerta@uv.es