Ciencia, Ambiente y Clima, Vol. 7, No. 2, julio-diciembre, 2024 ISSN (impreso): 2636-2317 • ISSN (en línea): 2636-2333 • Sitio web: https://revistas.intec.edu.do/

USO DE MOSQUITOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS PARA EL CONTROL DEL DENGUE EN LA REPÚBLICA DOMINICANA: ANÁLISIS ÉTICO Y REGULATORIO

Use of genetically modified mosquitoes for dengue control in the Dominican Republic: ethical and regulatory analysis

MANUEL COLOMÉ-HIDALGO1 Y ALEJANDRO VALLEJO DEGAUDENZI2

Recibido: 3 de octubre 2024 • Aceptado: 11 de enero 2025

Cómo citar: Colomé-Hidalgo, M. y Vallejo Degaudenzi, A. (2024). Uso de mosquitos genéticamente modificados para el control del dengue en la República Dominicana: análisis ético y regulatorio. Ciencia, Ambiente y Clima, 7(2), 11-29. https://doi.org/10.22206/cac.2024.v7i2.3318

Resumen

El dengue sigue siendo un importante problema de salud pública en la República Dominicana, con un incremento alarmante de casos en los últimos años. Este artículo de opinión examina las posibles implicaciones de implementar mosquitos genéticamente modificados (MGM) como estrategia para controlar el vector del dengue. Se abordan aspectos científicos, éticos, sociales y regulatorios, enfatizando la importancia de marcos regulatorios robustos, la participación comunitaria y el monitoreo constante. Aunque los MGM presentan una alternativa prometedora, su implementación debe ser cuidadosamente evaluada para garantizar su efectividad y aceptación social. Este artículo pretende fomentar el diálogo informado entre los diferentes actores involucrados en la lucha contra el dengue.

Palabras clave: bioética, dengue, marco regulatorio, mosquitos genéticamente modificados, salud pública.

Abstract

Dengue remains a critical public health challenge in the Dominican Republic, with alarming figures highlighting the need for innovative vector control strategies. This opinion article explores the potential of genetically modified mosquitoes (GMM) as a complementary tool to traditional methods, assessing their ethical, regulatory, and social implications. The importance of an integrated approach that includes robust regulatory frameworks, active community participation, and environmental monitoring is emphasized to ensure the safe and equitable implementation of this technology. This analysis aims to foster informed dialogue and promote sustainable solutions to the growing burden of dengue.

Keywords: bioethics, dengue, genetically modified mosquitoes, regulatory framework, public health.

Introducción

El dengue, una infección viral transmitida por mosquitos, sigue siendo un desafío de salud pública en la República Dominicana. Las condiciones climáticas tropicales y la urbanización crean un entorno ideal para el mosquito Aedes aegypti, principal vector de transmisión del dengue (OMS, 2022; Guzmán et al., 2016). En 2023, el país registró 28,078 casos de dengue, el mayor número en su historia, superando brotes previos en 2019 y 2015 (Ministerio de Salud Pública, 2023). Esta situación ha puesto en evidencia la necesidad urgente de nuevas estrategias de control vectorial.

Los métodos tradicionales, como el uso de insecticidas y la gestión ambiental comunitaria, han mostrado una efectividad limitada a largo plazo debido a la resistencia de los mosquitos a insecticidas y las deficiencias en la infraestructura y la participación comunitaria (Achee et al., 2015). Una de las estrategias emergentes es el uso de mosquitos genéticamente modificados (MGM), diseñados no solo para reducir las poblaciones de mosquitos, sino también para inhibir su capacidad de transmitir el virus (Carvalho et al., 2015; Alphey et al., 2013). Diseñados para reducir las poblaciones de mosquitos o su capacidad de transmitir el virus, los MGM han mostrado resultados alentadores en ensayos realizados en países como Brasil, con reducciones destacadas en la población del vector. (Spinner et al., 2022.)

En este contexto, la aparición de mosquitos genéticamente modificados (MGM) ha captado la atención como una posible solución innovadora. Esta tecnología no solo ofrece un enfoque dirigido para reducir la población de Aedes aegypti, sino que también tiene el potencial de minimizar la dependencia de los insecticidas, cuyo uso excesivo ha contribuido a la resistencia.

Sin embargo, la implementación de esta tecnología plantea desafíos éticos, regulatorios y sociales que deben abordarse antes de su adopción en la República Dominicana. Este artículo tiene como objetivo ofrecer una opinión informada sobre las implicaciones de los MGM en el contexto local, destacando la necesidad de un enfoque integral que combine tecnología, participación comunitaria y marcos regulatorios sólidos. Asimismo, se busca fomentar un diálogo abierto entre los actores involucrados, incluyendo comunidades, científicos, reguladores y responsables de políticas públicas, para garantizar que la introducción de los MGM sea segura, transparente y equitativa.

La urgencia de adoptar nuevas estrategias de control vectorial no solo está respaldada por el impacto creciente del dengue, sino también por la oportunidad de posicionar a la República Dominicana como un referente en la adopción responsable de tecnologías emergentes en salud pública. A través de este análisis, esperamos contribuir al diseño de políticas y estrategias efectivas para combatir esta enfermedad endémica, promoviendo soluciones sostenibles y adaptadas a las realidades locales.

Antecedentes: Dengue y Medidas de Control

En la República Dominicana, los enfoques tradicionales para el control del dengue, como el empleo de pestricidas y campañas educativas, han mostrado limitaciones notables. Aunque estas estrategias han sido efectivas a corto plazo en ciertas áreas, la resistencia del mosquito Aedes aegypti a insecticidas como los piretroides y organofosfatos ha reducido su eficacia a largo plazo (Achee et al., 2015; Hemingway et al., 2004). Además, el cambio climático y el crecimiento urbano desordenado han creado condiciones más favorables para la reproducción del vector, exacerbando la propagación del virus (Corbel & N’Guessan, 2013).

La complejidad de la transmisión del dengue en el país también se ve influida por la circulación de múltiples serotipos del virus, como DENV-2 y DENV-3, que varían según la región. Esto subraya la necesidad de enfoques regionalizados y específicos para controlar la enfermedad (Miguel et al., 2024). A pesar de la importancia de estrategias basadas en la comunidad, como la eliminación de criaderos, estas dependen de un compromiso constante de la población, lo que ha demostrado ser inconsistente en diferentes contextos (Heintze et al., 2007).

Ante este panorama, las tecnologías biotecnológicas emergentes, como los mosquitos genéticamente modificados (MGM), han generado interés como una alternativa sostenible. Estos mosquitos han sido diseñados utilizando herramientas avanzadas como CRISPR-Cas9 para incorporar genes autolimitantes que impiden que las crías alcancen la madurez, reduciendo así la población del vector de manera eficaz (Carvalho et al., 2015). Otra técnica innovadora, conocida como impulso genético (gene-drive), permite que las modificaciones genéticas se propaguen rápidamente en las poblaciones silvestres de mosquitos, aumentando la sostenibilidad de las intervenciones (Esvelt et al., 2014). Ambas tecnologías ofrecen enfoques diferenciados que pueden complementarse dependiendo de las condiciones locales y los objetivos de control. Ensayos realizados en Brasil y Malasia han demostrado reducciones de hasta un 95%, en las poblaciones de Aedes aegypti (Carvalho et al., 2015; Harris et al., 2012). Estas intervenciones ofrecen una solución a largo plazo, pero su implementación enfrenta desafíos relacionados con la regulación, la aceptación pública y los posibles impactos ecológicos (Esvelt et al., 2014).

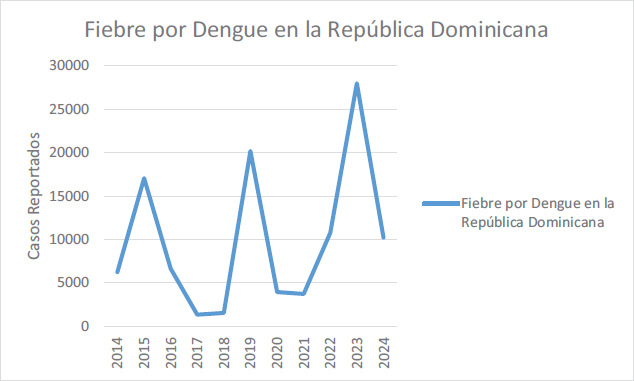

El comportamiento epidemiológico del dengue en la República Dominicana sigue un patrón caracterizado por picos en ciertos años, intercalados con períodos de menor incidencia, como muchos paises de la región (Ly H., 2024). Según los datos reportados, los casos de dengue han mostrado incrementos significativos en años como 2015, 2019 y 2023. Esta variabilidad puede atribuirse a factores climáticos, cambios en la dinámica del vector Aedes aegypti, y posibles lapsos en las estrategias de control y prevención. Dado este patrón, y considerando que los picos suelen ocurrir con una periodicidad de 3 a 4 años, la República Dominicana podría estar en riesgo de experimentar un nuevo pico en 2026 o 2027, lo que subraya la importancia de fortalecer las medidas de vigilancia y control del vector para mitigar la posible carga de la enfermedad (Gráfico 1).

Gráfico 1.

Casos Reportados de Dengue en la República Dominicana (2014-2024)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Plataforma de Información en Salud de las Américas (PLISA). Datos reportados por los Ministerios e Institutos de Salud de los países y territorios de la Región.

Además, se requiere un fortalecimiento de los sistemas de vigilancia epidemiológica y la implementación de métricas de alerta temprana para mejorar la capacidad del país de responder a brotes futuros. Tecnologías como la vigilancia genómica pueden complementar estas estrategias al proporcionar datos precisos y en tiempo real sobre la dinámica del dengue (Kingston et al., 2022).

En este contexto, la combinación de métodos tradicionales y tecnologías emergentes adaptadas a las realidades locales representa una oportunidad para abordar de manera integral los desafíos del dengue en la República Dominicana. Este enfoque permitiría reducir las disparidades regionales y garantizar la sostenibilidad de las intervenciones en el tiempo.

Soluciones Genéticas Innovadoras, Participación Comunitaria y Toma de Decisiones

Los mosquitos genéticamente modificados (MGM) representan una herramienta revolucionaria en el control de enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue. Esta tecnología se enfoca en el mosquito Aedes aegypti, utilizando técnicas de ingeniería genética para reducir sus poblaciones o limitar su capacidad de transmitir el virus. Una estrategia ampliamente utilizada es la liberación de mosquitos machos portadores de un gen autolimitante, diseñado para que las crías no alcancen la madurez, lo que conduce a una disminución progresiva en las poblaciones del vector (Carvalho et al., 2015). Otra alternativa es la tecnología de impulso genético (gene-drive), que permite una rápida propagación de las modificaciones genéticas en las poblaciones silvestres, aumentando su efectividad en la reducción de las tasas de transmisión (Esvelt et al., 2014).

Los ensayos en Brasil y las Islas Caimán han demostrado reducciones de hasta un 95% en las poblaciones de Aedes aegypti, lo que subraya el potencial de esta tecnología para complementar los métodos tradicionales de control vectorial (Spinner et al., 2022; Harris et al., 2012). En Panamá, experimentos similares arrojaron resultados positivos, aunque también destacaron la necesidad de un monitoreo post-liberación para evaluar la sostenibilidad y anticipar impactos ecológicos no previstos.

A pesar de estos logros, la implementación de los MGM enfrenta desafíos significativos. Uno de los principales riesgos es la posible alteración de cadenas alimenticias o efectos no deseados en especies no objetivo. Además, existe el peligro de que los mosquitos desarrollen resistencia genética, lo que podría comprometer la efectividad de estas intervenciones a largo plazo (Benedict & Robinson, 2003). Estos factores resaltan la importancia de un marco regulatorio robusto, que incluya directrices claras para la liberación, monitoreo y evaluación continua de los MGM.

La participación pública es igualmente esencial para garantizar la transparencia y fomentar la aceptación comunitaria. Sin el apoyo de las comunidades locales, la sostenibilidad de estas intervenciones podría estar en riesgo. La creación de comités de monitoreo que incluyan representantes comunitarios y expertos científicos puede ser clave para gestionar los riesgos y maximizar los beneficios de esta tecnología innovadora.

La implementación de mosquitos genéticamente modificados (MGM) en la República Dominicana requiere un enfoque que priorice la participación comunitaria activa y la transparencia en el proceso de toma de decisiones. Las comunidades deben ser informadas de manera clara y accesible sobre los beneficios potenciales y los riesgos asociados, lo que fomenta la confianza y el compromiso. Iniciativas como campañas educativas, talleres comunitarios y foros abiertos pueden servir como plataformas efectivas para promover un diálogo inclusivo, abordando preocupaciones específicas y fortaleciendo la cooperación (Larson et al., 2016).

Es crucial que las estrategias de participación sean culturalmente apropiadas y sensibles a las desigualdades socioeconómicas existentes. Las comunidades más vulnerables, que enfrentan desafíos como infraestructura deficiente y acceso limitado a servicios de salud, podrían estar más expuestas a riesgos ecológicos potenciales. Sin embargo, también tienen más probabilidades de beneficiarse considerablemente de la reducción en la incidencia del dengue, dada la alta carga de la enfermedad en estas áreas (Lavery et al., 2008; Bowman et al., 2016). Este doble impacto subraya la importancia de diseñar estrategias adaptadas a las realidades locales, asegurando que la información llegue de manera efectiva a todos los sectores de la población.

La transparencia es un elemento esencial en intervenciones tecnológicas de alta sensibilidad como los MGM. Esto incluye compartir abiertamente datos sobre riesgos, resultados del monitoreo y posibles consecuencias imprevistas, además de garantizar la participación activa de las comunidades en todas las etapas del proceso. La creación de comités de supervisión independientes, que incluyan representantes comunitarios, académicos, científicos y expertos en ética, puede fortalecer la rendición de cuentas y garantizar que las preocupaciones de la población sean abordadas de manera equitativa y transparente (Resnik, 2019).

Es fundamental establecer mecanismos claros para evaluar y validar científicamente las intervenciones. La colaboración con universidades y centros de investigación locales podría ser una estrategia clave para integrar criterios científicos en el monitoreo y garantizar que las comunidades estén empoderadas para participar en la supervisión de los MGM. Este enfoque colaborativo no solo refuerza la confianza, sino que también promueve la sostenibilidad a largo plazo de las iniciativas de control vectorial.

Un mecanismo efectivo para fomentar la participación comunitaria en la implementación de los mosquitos genéticamente modificados (MGM) podría comenzar con la creación de “Consejos Comunitarios de Vigilancia”. Estos consejos estarían conformados por representantes locales, líderes comunitarios, y miembros de organizaciones sociales, junto con científicos y técnicos especializados. Su rol principal sería actuar como intermediarios entre las comunidades y los organismos responsables de la intervención, garantizando que las inquietudes locales sean escuchadas y que las decisiones se tomen de manera inclusiva. Además, estos consejos podrían organizar talleres informativos y mesas redondas para discutir los beneficios, riesgos y avances del programa, permitiendo que los residentes locales participen activamente en el diseño y monitoreo de las estrategias implementadas.

Asimismo, las instituciones de educación superior y centros de investigación desempeñarían un papel clave en este proceso al proporcionar la base científica necesaria para validar y monitorear las intervenciones. Estas instituciones podrían colaborar en el diseño de programas de monitoreo post-liberación, que incluyan evaluaciones periódicas de las poblaciones de mosquitos, la incidencia del dengue y posibles impactos ecológicos. Además, podrían desarrollar herramientas accesibles para informar a las comunidades sobre los resultados, como aplicaciones móviles o boletines periódicos. Esta colaboración también podría incluir programas de capacitación comunitaria para empoderar a los residentes locales con conocimientos básicos en bioseguridad, facilitando su participación activa en el seguimiento del proyecto. Este enfoque integrado no solo fortalecería la confianza de la población, sino que también garantizaría la sostenibilidad y efectividad del programa en el tiempo.

Consideraciones Geográficas, Socioeconómicas y Ambientales

El éxito de los programas de MGM depende de varios factores geográficos, socioeconómicos y ambientales. Las zonas urbanas, debido a su alta densidad poblacional y problemas en la gestión de residuos y agua, representan puntos críticos para la intervención. Por otro lado, en las áreas rurales, la dispersión de hogares y la menor densidad de mosquitos podrían limitar la efectividad de estas intervenciones (Achee et al., 2015).

Las disparidades socioeconómicas también influyen en la implementación. Regiones con mayor infraestructura pueden integrar mejor estos programas, gracias a su acceso a personal capacitado y recursos tecnológicos. Por otro lado, las comunidades más pobres, que enfrentan brotes más frecuentes de dengue, podrían tener dificultades para comprender y aceptar las nuevas tecnologías debido a la falta de recursos educativos y apoyo institucional. Esto resalta la necesidad de diseñar estrategias específicas para estas comunidades, promoviendo la educación y la participación activa para garantizar la sostenibilidad de las intervenciones a largo plazo (Lavery et al., 2008; Bowman et al., 2016).

Los factores ambientales, como la temporada de lluvias y la biodiversidad complican la implementación. Las intervenciones deben coincidir estratégicamente con estas estaciones para ser más efectivas, pero también se deben considerar los riesgos ecológicos como la posibilidad de que los mosquitos modifiquen el equilibrio del ecosistema o afecten especies no objetivo (Alphey, 2014; Burt, 2003).

El monitoreo ambiental y la mitigación de riesgos deben ser robustos, incorporando un sistema integral que permita identificar y abordar problemas de manera proactiva. Es esencial realizar pruebas genéticas continuas y evaluaciones ecológicas antes y después de las liberaciones para detectar posibles efectos adversos. Estas medidas deben incluir un monitoreo en tiempo real y la implementación de estrategias adaptativas en respuesta a los hallazgos. Además, la colaboración con científicos y conservacionistas será clave para equilibrar los beneficios de reducir el dengue con la protección de los ecosistemas locales (Esvelt et al., 2014; Alphey, 2014).

Mitigación de Riesgos y Garantía de Seguridad

Aunque los MGM pueden aportar beneficios sustanciales a la salud pública, es crucial abordar los riesgos ecológicos potenciales. La liberación de estos organismos podría alterar el equilibrio de los ecosistemas locales o afectar especies no objetivo. Para mitigar estos riesgos, se deben realizar evaluaciones exhaustivas antes de su liberación, enfocándose en la compatibilidad ecológica y en los posibles impactos en la biodiversidad. Estas evaluaciones previas son esenciales para asegurar que los beneficios superen los riesgos (James et al., 2018).

Es vital implementar sistemas de monitoreo continuo para detectar cualquier efecto adverso a tiempo. La vigilancia debe incluir el seguimiento de los cambios en las poblaciones de mosquitos, la posible aparición de resistencia genética, y cualquier alteración inesperada en el ecosistema. La implementación de estrategias de manejo adaptativo permitirá ajustar los planes de intervención basándose en los datos obtenidos, asegurando que los riesgos sean gestionados de manera dinámica. Los estudios post-liberación también son cruciales para evaluar los efectos a largo plazo, garantizando que los beneficios continúen superando los riesgos (Esvelt et al., 2014).

El fortalecimiento de los marcos regulatorios es igualmente importante para garantizar la seguridad. En la República Dominicana, es necesario actualizar las regulaciones para incluir directrices claras sobre la investigación, pruebas y liberación de organismos genéticamente modificados. Es esencial que estas regulaciones se alineen con los estándares internacionales de bioseguridad, como los establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Protocolo de Cartagena, lo que proporcionará un marco sólido para la minimización de riesgos. La creación de un organismo regulador independiente que supervise todas las actividades relacionadas con los MGM, incluyendo la presentación de datos de monitoreo, sería fundamental para garantizar la transparencia y seguridad en el proceso (Lavery et al., 2008; Resnik, 2019).

La comunicación pública sobre los riesgos y las medidas de seguridad debe ser clara y accesible. Es importante explicar el equilibrio entre los riesgos y beneficios además de detallar los protocolos de seguridad implementados para tranquilizar a la población. Involucrar a las comunidades y a los actores clave en todas las etapas del proceso, desde la planificación hasta el monitoreo post-liberación, fomentará un ambiente de confianza y responsabilidad compartida. Esto ayudará a garantizar que las intervenciones no solo sean científicamente sólidas, sino también socialmente aceptables (Burt, 2003).

Distribución Equitativa de Recursos y Resultados

Para una implementación ética de los MGM en la República Dominicana, es esencial garantizar una distribución equitativa de los beneficios y riesgos. La tecnología debe desplegarse prioritariamente en áreas con la mayor carga de dengue, como Cotuí, Las Terrenas y Jarabacoa, asegurando que las comunidades más afectadas reciban alivio inmediato (Kingston et al., 2022).

Es fundamental que las comunidades vulnerables no estén desproporcionadamente expuestas a los riesgos potenciales. Consultas exhaustivas con actores locales permitirán identificar inquietudes y garantizar que estas comunidades no sean injustamente perjudicadas. Además, la inversión en infraestructura local y capacitación fortalecerá la sostenibilidad de estos programas, empoderando a las comunidades para gestionar la tecnología a largo plazo (Lavery et al., 2008; Wilke & Marrelli, 2015).

La transparencia en la asignación de fondos y recursos es crucial para evitar desigualdades. Asegurar que los recursos se distribuyan en función de las necesidades y no de intereses políticos ayudará a mantener la confianza pública. Finalmente, la colaboración con organizaciones internacionales debe priorizar el acceso equitativo a la tecnología, alineándose con los compromisos globales de equidad en salud (Resnik, 2019; OMS, 2022).

El despliegue de MGM en la República Dominicana debe tener en cuenta las perspectivas de varios actores, incluidas las comunidades locales, funcionarios de salud pública, científicos y organizaciones internacionales. Las comunidades locales suelen estar preocupadas por la seguridad y eficacia de las tecnologías nuevas, especialmente las relacionadas con la modificación genética. La comunicación transparente sobre los beneficios y riesgos es clave para ganar su confianza (Lavery et al., 2008).

Los funcionarios de salud pública ven esta tecnología como una herramienta prometedora para reducir la transmisión del dengue, pero también son cautelosos respecto a posibles consecuencias no deseadas, como la resistencia genética o impactos ecológicos inesperados (James et al., 2018). Por su parte, los científicos apoyan la intervención siempre que esté respaldada por pruebas rigurosas y monitoreo continuo (Knols & Louis, 2006).

Las organizaciones internacionales, como la OMS, abogan por soluciones innovadoras para enfrentar los retos globales de salud, subrayando la necesidad de adherirse a normas internacionales de seguridad y prácticas éticas (OMS, 2022). La colaboración entre estos actores será esencial para asegurar la credibilidad y el éxito de la intervención, fomentando un diálogo inclusivo y equitativo (Resnik, 2019).

Regulación Científica y Bioseguridad para los MGM

La implementación exitosa de los programas de MGM en la República Dominicana depende de un marco regulatorio y político robusto que garantice la seguridad, la transparencia y la responsabilidad. El país ha establecido una base regulatoria a través de la Ley de Bioseguridad No. 219-15, que establece directrices para el uso, manejo y liberación de organismos genéticamente modificados (OGM). Esta ley impone rigurosos estándares de bioseguridad para proteger la salud pública, el medio ambiente y la biodiversidad, pero aún se necesitan directrices más específicas para abordar los desafíos únicos que presentan estos programas de mosquitos (Ley No. 219-15, 2015).

La Comisión Nacional de Bioseguridad (CONABIO) desempeña un papel crucial en la supervisión de la implementación de la Ley de Bioseguridad. Creada bajo los artículos 8-11 de la Ley No. 219-15, CONABIO es responsable de asesorar al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en las decisiones políticas y actividades relacionadas con la biotecnología y la bioseguridad. La Comisión está compuesta por representantes de varios ministerios, incluidos Salud, Agricultura, Educación y Relaciones Exteriores, así como representantes del sector privado y académico. Esta membresía diversa garantiza un enfoque integral en la toma de decisiones que integra consideraciones científicas, éticas, sociales y ambientales.

Una de las principales funciones de CONABIO es brindar apoyo técnico y asesoramiento en la formulación, actualización e implementación de políticas nacionales de bioseguridad. La Comisión coordina esfuerzos entre entidades públicas y privadas, fomentando la colaboración para gestionar los riesgos asociados con la biotecnología y asegurar el cumplimiento de estándares internacionales, como el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad. Este acuerdo internacional exige evaluaciones de riesgos y la aplicación del principio de precaución para el manejo seguro y uso de los OGM, lo que se alinea con los objetivos del marco regulatorio de la República Dominicana (Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2000).

Para fortalecer aún más la supervisión regulatoria, es necesario establecer directrices específicas para los programas de MGM, que incluyan procedimientos detallados de evaluación de riesgos, protocolos de monitoreo y estrategias de participación comunitaria. El marco regulatorio debe exigir pruebas exhaustivas previas a la liberación, un monitoreo continuo posterior y la presentación transparente de los resultados para asegurar la confianza pública en la seguridad y efectividad de la tecnología (Esvelt et al., 2014). Además, son vitales procedimientos claros para la consulta pública con el fin de mejorar la transparencia y fomentar una participación significativa de las partes interesadas en el proceso de toma de decisiones (Lavery et al., 2008).

Asimismo, fomentar colaboraciones internacionales y cumplir con los estándares globales, como los establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), proporcionará orientación adicional sobre prácticas éticas, comunicación de riesgos y estrategias de salud pública. Alinear las regulaciones nacionales con las mejores prácticas internacionales puede ayudar a mitigar los riesgos potenciales, generar confianza pública y garantizar que el despliegue de los MGM contribuya de manera efectiva al control del dengue, manteniendo altos estándares de seguridad (OMS, 2022).

En última instancia, un marco regulatorio bien diseñado y comprensivo, basado en evidencia científica, consideraciones éticas y la participación comunitaria, proporcionará la base para la implementación segura de los MGM en la República Dominicana. Tal marco debe equilibrar la necesidad de innovación con el imperativo de proteger la salud pública y el medio ambiente, aprovechando el potencial de esta tecnología para combatir el dengue, al tiempo que se abordan las preocupaciones públicas y se aseguran resultados equitativos (Resnik, 2019).

Recomendaciones para una Implementación Responsable

Para implementar con éxito los programas de MGM en la República Dominicana, es esencial establecer un marco regulatorio sólido y transparente. Esto incluye desarrollar directrices claras para la investigación, liberación y monitoreo, alineadas con estándares internacionales como el Protocolo de Cartagena y las pautas de la OMS (Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2000; OMS, 2022).

La participación comunitaria es crucial desde el principio, ya que garantiza que las comunidades se sientan incluidas y empoderadas en el proceso de implementación. Las campañas educativas deben informar sobre los beneficios y riesgos potenciales, promoviendo la transparencia y el diálogo. Estrategias de comunicación adaptadas a los contextos locales ayudarán a construir confianza, reducir la resistencia y fomentar una colaboración activa entre los actores involucrados, asegurando la sostenibilidad de los programas a largo plazo (Lavery et al., 2008).

Integrar estos MGM con las estrategias tradicionales de control de vectores, como el control químico y la gestión ambiental, puede mejorar la efectividad general de las intervenciones (Carvalho et al., 2015; Harris et al., 2012). El monitoreo continuo y la gestión adaptativa son prioridades. Los sistemas de vigilancia en tiempo real deben rastrear la resistencia genética y los impactos ecológicos no previstos, permitiendo ajustes oportunos (Esvelt et al., 2014; James et al., 2018).

Finalmente, la colaboración internacional es vital para asegurar recursos, orientación técnica y el cumplimiento de estándares éticos globales, contribuyendo a una implementación más efectiva y segura (Enserink, 2010; Resnik, 2019).

Conclusión

Los mosquitos genéticamente modificados (MGM) representan una herramienta prometedora e innovadora en la lucha contra el dengue en la República Dominicana. Su capacidad para reducir eficazmente las poblaciones de Aedes aegypti y limitar la transmisión del virus ofrece una oportunidad única para mejorar los resultados de salud pública, disminuyendo la incidencia de la enfermedad, las hospitalizaciones y los costos asociados. Sin embargo, la implementación exitosa de esta tecnología dependerá de un enfoque integral que considere no solo sus beneficios, sino también los riesgos potenciales y las dinámicas sociales y regulatorias del país.

El marco regulatorio jugará un papel crucial en garantizar la seguridad y la efectividad de los MGM. Es esencial que las directrices nacionales estén alineadas con estándares internacionales, incorporando medidas rigurosas de monitoreo y evaluación continua. Además, la creación de un organismo independiente de supervisión podría fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, asegurando que las intervenciones se realicen de manera ética y equitativa.

La participación comunitaria será un pilar fundamental para el éxito de los MGM. Ganar la confianza de las comunidades afectadas requerirá estrategias efectivas de comunicación, adaptadas a las realidades culturales y socioeconómicas locales. Involucrar a las comunidades en el proceso de planificación, implementación y monitoreo no solo fomentará la aceptación social, sino que también garantizará que las intervenciones sean sostenibles a largo plazo.

Finalmente, para maximizar los beneficios de esta tecnología, es imperativo priorizar la equidad en la distribución de recursos, enfocándose en las regiones más vulnerables y afectadas por el dengue. Un enfoque multifacético, que combine innovación tecnológica, marcos éticos sólidos y cooperación internacional, permitirá a la República Dominicana posicionarse como un líder regional en la adopción responsable de tecnologías emergentes para el control de enfermedades transmitidas por vectores. Este esfuerzo colectivo tiene el potencial de transformar la lucha contra el dengue, proporcionando un modelo replicable para otras naciones en contextos similares.

Contribución de los autores

Concepción y diseño del estudio: AVD.

Preparación del manuscrito preliminar: AVD, MCH.

Ambos autores revisaron los resultados y aprobaron la versión final del manuscrito.

Descargo de responsabilidad

Las conclusiones de este artículo son únicamente responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente las opiniones, políticas o posiciones de Ciencia y Salud, sus editores, o del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

Referencias

Achee, N. L., Gould, F., Perkins, T. A., Reiner, R. C., Morrison, A. C., Ritchie, S. A., & Scott, T. W. (2015). A critical assessment of vector control for dengue prevention. PLoS Neglected Tropical Diseases, 9(5), e0003655.

Alphey, L. (2014). Genetic control of mosquitoes. Annual Review of Entomology, 59(1), 205-224.

Alphey, L., Benedict, M. Q., Bellini, R., Clark, G. G., Dame, D. A., Service, M. W., & Dobson, S. L. (2013). Sterile-insect methods for control of mosquito-borne diseases: An analysis. Vector-Borne and Zoonotic Diseases, 10(3), 295-311.

Benedict, M. Q., & Robinson, A. S. (2003). The first releases of transgenic mosquitoes: an argument for the sterile insect technique. Trends in parasitology, 19(8), 349–355. https://doi.org/10.1016/s1471-4922(03)00144-2

Bowman, L. R., Donegan, S., & McCall, P. J. (2016). Is dengue vector control deficient in effectiveness or evidence?: Systematic review and meta-analysis. PLoS Neglected Tropical Diseases, 10(3), e0004551.

Burt A. (2003). Site-specific selfish genes as tools for the control and genetic engineering of natural populations. Proceedings. Biological sciences, 270(1518), 921–928. https://doi.org/10.1098/rspb.2002.2319

Carvalho, D. O., McKemey, A. R., Garziera, L., et al. (2015). Suppression of a field mosquito population by sustained release of engineered male mosquitoes. PLoS Neglected Tropical Diseases, 9(7), e0003864.

Corbel, V., & N’Guessan, R. (2013). Distribution, mechanisms, impact and management of insecticide resistance in malaria vectors: A pragmatic review. Parasites & Vectors, 6(1), 280.

Enserink, M. (2010). Welcome to Ethiopia’s fly factory. Science, 330(6002), 1032-1033. https://doi.org/10.1126/science.330.6002.1032.

Esvelt, K. M., Smidler, A. L., Catteruccia, F., & Church, G. M. (2014). Emerging technology: Concerning RNA-guided gene drives for the alteration of wild populations. eLife, 3, e03401.

Guzman, M. G., Gubler, D. J., Izquierdo, A., Martinez, E., & Halstead, S. B. (2016). Dengue infection. Nature Reviews Disease Primers, 2(1), 16055.

Harris, A. F., et al. (2012). Successful suppression of a field mosquito population by release of male mosquitoes carrying a dominant lethal genetic system. Nature Biotechnology, 30(9), 828-830.

Heintze, C., Garrido, M. V., & Kroeger, A. (2007). What do community-based dengue control programmes achieve? A systematic review of published evaluations. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, 101(4), 317-325.

Hemingway, J., Ranson, H., Magill, A., Kolaczinski, J., Fornadel, C., Gimnig, J., ... & Sharp, B. (2004). Insecticide resistance in insect vectors of human disease. Annual Review of Entomology, 45(1), 371-391.

James, S., Simmons, C. P., James, A. A., & Lavery, J. V. (2018). Mosquito trials. Science, 360(6393), 169-170. https://doi.org/10.1126/science.aat9690

Kingston, R., Routledge, I., Bhatt, S., & Bowman, L.R. (2022). Novel Epidemic Metrics to Communicate Outbreak Risk at the Municipality Level: Dengue and Zika in the Dominican Republic. Viruses, 14(162). https://doi.org/10.3390/v14010162.

Knols, B.G., & Louis, C. (2006). Bridging laboratory and field research for genetic control of disease vectors.

Larson, H. J., de Figueiredo, A., Xiahong, Z., Schulz, W. S., Verger, P., Johnston, I. G., Cook, A. R., & Jones, N. S. (2016). The State of Vaccine Confidence 2016: Global Insights Through a 67-Country Survey. EBioMedicine, 12, 295–301. https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2016.08.042

Lavery, J. V., Harrington, L. C., & Scott, T. W. (2008). Ethical, social, and cultural considerations for site selection for research with genetically modified mosquitoes. The American journal of tropical medicine and hygiene, 79(3), 312–318.

Ley No. 219-15 sobre Seguridad de la Biotecnología. (2015). República Dominicana.

Ly H. (2024). Dengue fever in the Americas. Virulence, 15(1), 2375551. https://doi.org/10.1080/21505594.2024.2375551

Miguel, I., Feliz, E. P., Agramonte, R., Martinez, P. V., Vergara, C., Imbert, Y., De la Cruz, L., De Castro, N., Cedano, O., De la Paz, Y., Fonseca, V., Santiago, G. A., Muñoz-Jordán, J. L., Peguero, A., Paulino-Ramírez, R., Grubaugh, N. D., De Filippis, A. M. B., Alcantara, L. C. J., Rico, J. M., Lourenço, J., … Giovanetti, M. (2024). North-south pathways, emerging variants, and high climate suitability characterize the recent spread of dengue virus serotypes 2 and 3 in the Dominican Republic. MedRxiv: the preprint server for health sciences. https://doi.org/10.1101/2024.02.14.24302795

Ministerio de Salud Pública. (2023). Boletines Epidemiológicos.

OMS (2022). Dengue and severe dengue. Retrieved from WHO Website.

Plataforma de Información en Salud de las Américas (PLISA). (n.d.). Casos reportados de dengue en la República Dominicana (2014-2023). Datos reportados por los Ministerios e Institutos de Salud de los países y territorios de la Región. Organización Panamericana de la Salud (OPS). Recuperado de https://www3.paho.org/data/index.php/es/temas/indicadores-dengue/dengue-nacional/9-dengue-pais-ano.html

Resnik, D. B. (2019). Genetically modified mosquitoes: Some ethical questions. Trends in Parasitology, 35(1), 9-12.

Secretariat of the Convention on Biological Diversity. (2000). Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity: Text and Annexes. Montreal: Secretariat of the Convention on Biological Diversity.

Spinner SAM, Barnes ZH, Puinean AM, Gray P, Dafa’alla T, Phillips CE, Nascimento de Souza C, Frazon TF, Ercit K, Collado A, Naish N, Sulston E, Ll. Phillips GC, Greene KK, Poletto M, Sperry BD, Warner SA, Rose NR, Frandsen GK, Verza NC, Gorman KJ and Matzen KJ (2022) New self-sexing Aedes aegypti strain eliminates barriers to scalable and sustainable vector control for governments and communities in dengue-prone environments. Front. Bioeng. Biotechnol. 10:975786. doi: 10.3389/fbioe.2022.975786

Wilke, A. B., & Marrelli, M. T. (2015). Paratransgenesis: a promising new strategy for mosquito vector control. Parasites & vectors, 8, 342. https://doi.org/10.1186/s13071-015-0959-2

_______________________________

1 Profesor Adscrito, Universidad Autónoma de Santo Domingo. Profesor, Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Santo Domingo, República Dominicana. Gerente, Servicio de Epidemiología, Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza: Santo Domingo, República Dominicana. ORCID: 0000-0002-4562-6491. Correo-e: mcolome17@uasd.edu.do

2 Profesor, Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Santo Domingo, República Dominicana. ORCID: 0000-0003-2057-2332. Correo-e: alejandro.vallejo@intec.edu.do